Александр Васин-Макаров

«БЕЗ ПЕСЕН МЫ НЕ ЛЮДИ, НЕ РУССКИЕ»

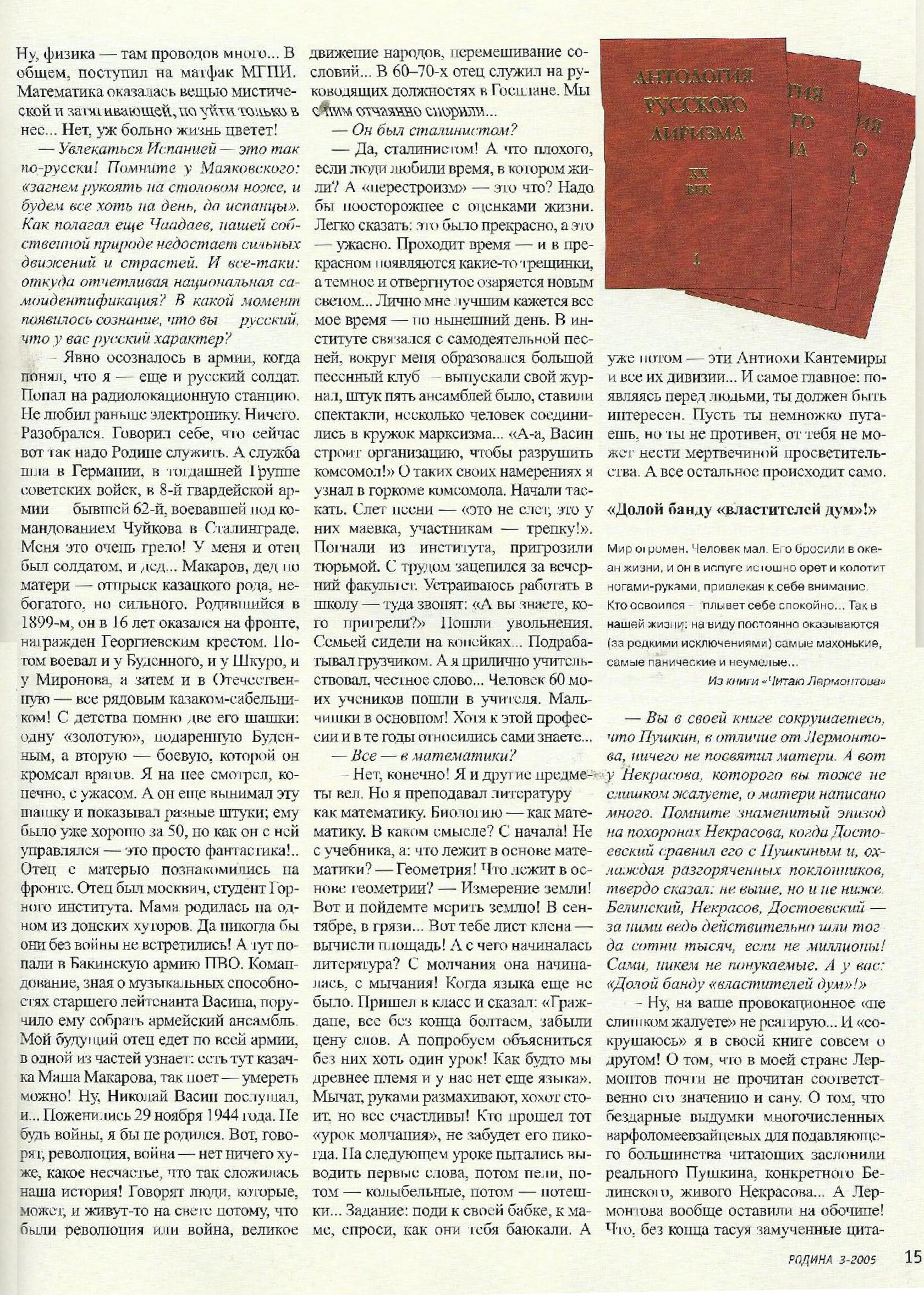

Каждый год 9 Мая ровесник победы Александр Николаевич Васин встаёт с друзьями на ступенях под колоннами Большого театра и поёт песни о войне. Однажды его случайно засняли на кинокамеру, Марлен Хуциев вставил песенные эпизоды в фильм «Люди 41-го года», а затем разыскал Васина с ансамблем и попросил исполнить для своего фильма ещё несколько песен — очень уж понравились...

Самобытный поэт и композитор, прекрасный гитарист, обладатель сильного, завораживающего голоса, Васин ни на минуту не останавливается в движении и с жаром берётся за труды всё более грандиозные. Первым поэтом России считает Лермонтова, которого называет Богом; ему посвятил фундаментальную книгу «Читаю Лермонтова», выдержавшую несколько изданий. А ещё собрал и выпустил «Антологию русского лиризма. ХХ век» — обширный энциклопедический трёхтомник, куда вошли более 700 авторов: «от общепризнанных классиков до совершенно новых имён; от представителя царской династии до нищего; от профессионального литератора до пастуха; от эмигрантов всех «волн» до национальных поэтов бывших союзных республик», — с безупречными подборками текстов и яркими портретными биографиями. Аналога такого издания (которое к тому же постоянно обновляется и переиздаётся) в стране нет. И биографии, и комментарии, и даровитый отбор, и труднейшие профессиональные разыскания, и сама идея — тоже дело Васина. Впрочем, у него великий организаторский талант и множество увлечённых помощников. Созданная им литературно-музыкальная студия (существует уже 13 лет) превратилась в народный университет, в котором занимаются историей России, русской песней, философией, своими родословными, издательскими делами… Но самое слышное — это песни на стихи свои и других поэтов (М. Лермонтова, А. Блока, А. Фета, А. Фатьянова, И. Анненского, Г. Иванова, Д. Андреева, Н. Рубцова...), исполняемые в одиночку и в расширенном составе, под гитару и вовсе без аккомпанемента.

«Без песен мы не люди, не русские», — считает Александр Васин. И превыше всего ценит свидетельства, что Россия жива, крепка и в ней идёт неустанная работа пробуждающихся сил.

«Ты должен быть интересен»

Метаться, путаться и рваться,

взлетать, парить и падать ниц,

и удивлять, и удивляться,

ни в чём не чувствовать границ…

Из книги стихов «Дикий мёд»

— Откуда сила в наше-то время? В чём её истоки?

— У меня детский ответ: от природы, от родителей — таким родили. Но в самом раннем детстве появилось чувство, что во мне чего-то не хватает. Наверное, мало внимания выпадало. А вот если начинал петь, плясать или на гармошке пиликать — о! — гляньте, что малец вытворяет!.. Хотел, чтобы мне радовались. Надо становиться — кем? Прежде всего мужиком, конечно. Искал такого человека вокруг себя. Идеального отца, учителя... Около 11 лет прочитал «Тамань». Как в котле с кипятком побывал. Годам к 17 создал себе теорию «четырёх направлений»: музыка — здоровье — естествознание — литература. В последующие годы много плотничал. Брусовое строительство, да в Красноярском крае, — там 6-й разряд заработал. Занимался спортом, хотя и не думал посвящать ему всю жизнь, но до «мастера» дошёл. Начал всерьёз писать стихи, хотя не показывал никому. Пел сколько себя помню. У меня в роду что Макаровы (мамина родня), что Васины — все поют. Складно, крепко. Мама и сейчас как запоёт — душа улетает. Настоящая народная певица.

— Кто-то в семье имел музыкальное образование?

— Никто! Не до этого было. Жили сложно. Правда, отец играл по слуху чуть ли не на всех инструментах, умел дирижировать. Я на гитаре тоже учился играть сам. Почему гитара? Бог знает. Одно время притягивала Испания, фламенко — и поэзия, и музыка. У меня не было намерения стать, к примеру, литератором или музыкантом, знатоком фламенко или «специалистом по Лермонтову». Что-то подспудное мной руководило: так, наверное, в дереве заложена природой программа — расти, раскидываться... А там, глядишь, может, и плоды... В школе учителя литературы пальцами показывали: посмотрите на дурачка, который один не понимает, что Лермонтов ниже Пушкина! А на уроках истории говорили, что обязательно когда-нибудь посадят, — это учительница пообещала. Ну, физика — там проводов много... В общем, поступил на матфак МГПИ. Математика оказалась вещью мистической и затягивающей, но уйти только в неё… Нет, уж больно жизнь цветёт!

— Увлекаться Испанией — это так по-русски! Помните у Маяковского: «загнём рукоять на столовом ноже, и будем все хоть на день, да испанцы». Как полагал ещё Чаадаев, нашей собственной природе недостаёт сильных движений и страстей. И всё-таки: откуда отчётливая национальная самоидентификация? В какой момент появилось сознание, что вы — русский, у вас русский характер?

— Явно осозналось в армии, когда понял, что я — ещё и русский солдат. Попал на радиолокационную станцию. Не любил раньше электронику. Ничего. Разобрался. Говорил себе, что сейчас вот так надо Родине служить. А служба шла в Германии, в тогдашней Группе советских войск, в 8-й гвардейской армии — бывшей 62-й, воевавшей под командованием Чуйкова в Сталинграде. Меня это очень грело! У меня и отец был солдатом, и дед... Макаров, дед по матери — отпрыск казацкого рода, небогатого, но сильного. Родившийся в 1899-м, он в 16 лет оказался на фронте, награждён Георгиевским крестом. Потом воевал и у Будённого, и у Шкуро, и у Миронова, а затем и в Отечественную — всё рядовым казаком-сабельником! С детства помню две его шашки: одну «золотую», подаренную Будённым, а вторую — боевую, которой он кромсал врагов. Я на неё смотрел, конечно, с ужасом. А он ещё вынимал эту шашку и показывал разные штуки; ему было уже хорошо за 50, но как он с ней управлялся — это просто фантастика!.. Отец с матерью познакомились на фронте. Отец был москвич, студент Горного института. Мама родилась на одном из донских хуторов. Да никогда бы они без войны не встретились! А тут попали в Бакинскую армию ПВО. Командование, зная о музыкальных способностях старшего лейтенанта Васина, поручило ему собрать армейский ансамбль. Мой будущий отец едет по всей армии, в одной из частей узнаёт: есть тут казачка Маша Макарова, так поёт — умереть можно! Ну, Николай Васин послушал, и … Поженились 29 ноября 1944 года. Не будь войны, я бы не родился. Вот, говорят, революция, война — нет ничего хуже, какое несчастье, что так сложилась наша история! Говорят люди, которые, может, и живут-то на свете потому, что были революция или война, великое движение народов, перемешивание сословий... В 60-70-х отец служил на руководящих должностях в Госплане. Мы с ним отчаянно спорили...

— Он был сталинистом?

— Да, сталинистом! А что плохого, если люди любили время, в котором жили? А «перестроизм» — это что? Надо бы поосторожнее с оценками жизни. Легко сказать: это было прекрасно, а это — ужасно. Проходит время — и в прекрасном появляются какие-то трещинки, а тёмное и отвергнутое озаряется новым светом... Лично мне лучшим кажется всё моё время — по нынешний день. В институте связался с самодеятельной песней, вокруг меня образовался большой песенный клуб — выпускали свой журнал, штук пять ансамблей было, ставили спектакли, несколько человек соединились в кружок марксизма... «А-а, Васин строит организацию, чтобы разрушить комсомол!» О таких своих намерениях я узнал в горкоме комсомола. Начали таскать. Слёт песни — «это не слёт, это у них маёвка, участникам — трёпку!» Погнали из института, пригрозили тюрьмой. С трудом зацепился за вечерний факультет. Устраиваюсь работать в школу — туда звонят: «А вы знаете, кого пригрели?» Пошли увольнения. С семьёй сидели на копейках... Подрабатывал грузчиком. А я прилично учительствовал, честное слово... Человек 60 моих учеников пошли в учителя. Мальчишки в основном! Хотя к этой профессии и в те годы относились сами знаете...

— Все — в математики?

— Нет, конечно! Я и другие предметы вёл. Но я преподавал литературу — как математику. Биологию — как математику. В каком смысле? С начала! Не с учебника, а: что лежит в основе математики? — Геометрия! Что лежит в основе геометрии? — Измерение земли! Вот и пойдёмте мерить землю! В сентябре, в грязи... Вот тебе лист клёна — вычисли площадь! А с чего начиналась литература? С молчания она начиналась, с мычания! Когда языка ещё не было. Пришёл в класс и сказал: «Граждане, все без конца болтаем, забыли цену слов. А попробуем объясниться без них хоть один урок! Как будто вы древнее племя и у нас нет ещё языка». Мычат, руками размахивают, хохот стоит, но все счастливы! Кто прошёл тот «урок молчания», не забудет его никогда. На следующем уроке пытались выводить первые слова, потом пели, потом — колыбельные, потом — потешки... Задание: поди к своей бабке, к маме, спроси, как они тебя баюкали. А уже потом — эти Антиохи Кантемиры и все их дивизии... И самое главное: появляясь перед людьми, ты должен быть интересен. Пусть ты немножко пугаешь, но ты не противен, от тебя не может нести мертвечиной просветительства. А всё остальное происходит само.

«Долой банду "властителей дум"!»

Мир огромен. Человек мал. Его бросили в океан жизни, и он в испуге истошно орёт и колотит ногами-руками, привлекая к себе внимание. Кто освоился — плывёт себе спокойно... Так в нашей жизни: на виду постоянно оказываются (за редкими исключениями) самые махонькие, самые панические и неумелые...

Из книги «Читаю Лермонтова».

— Вы в своей книге сокрушаетесь, что Пушкин, в отличие от Лермонтова, ничего не посвятил матери. А вот у Некрасова, которого вы тоже не слишком жалуете, о матери написано много. Помните знаменитый эпизод на похоронах Некрасова, когда Достоевский сравнил его с Пушкиным и, охлаждая разгорячённых поклонников, твёрдо сказал; не выше, но и не ниже. Белинский, Некрасов, Достоевский — за ними ведь действительно шли тогда сотни тысяч, если не миллионы! Сами, никем не понукаемые. А у Вас: «Долой банду "властителей дум"!»

— Ну, на Ваше провокационное «не слишком жалуете» не реагирую... И «сокрушаюсь» я в своей книге совсем о другом! О том, что в моей стране Лермонтов почти не прочитан соответственно его значению и сану. О том, что бездарные выдумки многочисленных варфоломеевзайцевых для подавляющего большинства читающих заслонили реального Пушкина, конкретного Белинского, живого Некрасова... А Лермонтова вообще оставили на обочине! Что, без конца тасуя замученные цитаты, делают вид, будто и не было русской жизни следующих полутора столетий! А какой сейчас Герцен — после наших революций? Какой Гоголь — после войн и тюрем XX века?! Достоевский плакал бы от ужаса, узнай он, что выпало потомкам... Что, Берлин в 45-м брали собакевичи, чичиковы, бобчинские-добчинские, смердяковы? А ракеты у Королёва строили, пахали день и ночь недоноски Щедрина?! Вытаскивали с полей полумёртвых солдат и выхаживали их по лазаретам да медсанбатам лизаветы смердящие да госпожи простаковы? А Ленинград русские три года держали — по Белинскому, «почёсывая себе задницу»?! Разве «властители дум» выручали наших отцов и дедов по окопам и баракам? «Революционный романтик» Луговской? Лауреат премии КГБ СССР и по совместительству «наследник гневной музы Некрасова» Галич?.. Как же Вы не обратили внимания на кавычки?

— Но Вы пишете: Пушкин — «назначен» первым поэтом России. Кем назначен? По Вашей логике, врагами России. Кто же они, эти враги?

— Нет, логика другая. Мухи отдельно, враги отдельно. Известно же, что П. Вяземский, В. Кюхельбекер и даже тишайший А. Дельвиг, очень близкие Пушкину люди, были масоны, а значит, поддерживали идеи единого устройства мира, идеи предопределения, то есть предсказуемости. В русской-то жизни! Вот за этим и понадобился Пушкин — он не обещал неожиданностей. Так по-своему они хотели добра России. А Лермонтов в «Фаталисте» говорит нам, что выйдет народный герой, казак Ефимыч, — и конец всем расчётам и «единым порядкам». А враги... Это те, кто настырно прёт, чтобы мы жили по их правилам, а не по своим. Наши правила «хуже»? По каким критериям? А если по другим — «лучше»? Так или иначе, есть обильные свидетельства жизнеспособности страны. Россия самая живая!

— Такой подход вполне убедителен в политике. Но в сфере культуры он вызывает у меня сомнение. В Швеции есть знаменитый режиссёр Ингмар Бергман, которого, к сожалению, меньше знают у нас как писателя, но именно проза Бергмана, его сценарии во мне, русском, вызывает потрясения, каких давно уже не испытывал при чтении современных отечественных авторов. Или ещё пример, как бы с другой стороны, с Востока: давным-давно Куросава снял фильм по «Идиоту» Достоевского, невероятным образом перенеся действие романа в современную ему послевоенную Японию и сделав героями японцев. И что же? По адекватности передачи самого духа Достоевского я не поставлю рядом с этим фильмом ни один, снятый по Достоевскому в России! Выходит, мы все чувствуем одинаково и не стоит закрываться и отгораживаться от мира таких же, как мы сами?

— Вы спрашивали о врагах — я ответил. С тем же, что «мы все чувствуем одинаково», согласиться не в состоянии.

— Ещё один Ваш упрёк Пушкину: что у него народ безмолвствует (в финале «Бориса Годунова»). Вы третируете его как, простите, какого-нибудь «гайдаровца»: мол, эти западники ни во что наш народ не ставят, не признают за нами гражданского сознания... Но ведь безмолвствующий народ у Пушкина — не отмалчивается! Ведь то знаменитое молчание громогласнее любых слов!

— А почему Вы адресуете эти слова мне? Как раз те окололитературные деятели превратили эту фразу в упрёк русским, как и про «русский бунт, безсмысленный и безпощадный»: дескать, безсловесные, тёмные, злобные... А уж почему Александр Сергеевич дал им такое оружие, я не знаю. Может быть, плохо знал народную жизнь?

— Все грешны. Про «немытую Россию» сказал всё-таки не Пушкин — я даже не представляю у него подобного...

— Да? А как же у него баба с грудным ребёнком бьёт его оземь — за то, что заплакал? Ай да Пушкин, ай да... А Лермонтов с ней колыбельную маленькому поёт. Защитники Михаила Юрьевича отбиваются от «немытой России», мол, автографа нет. А я всё жду сенсации: найдётся какой-нибудь орёл, сядет за компьютер и наваяет «автограф». Но кто слышит интонацию Лермонтова, согласится со мной, что слово «немытая» — не его. Ни по словарю, ни по тону. Мы доверились Пушкину, доверились Гоголю, доверились Щедрину — и что? Не благодаря ли им мы живём сейчас так, как живём?

— Эта мысль не нова. Недавно включаю на канале «Культура» ток-шоу Александра Архангельского и опять слышу: в том, что случилось с Россией в 1917-ом году, виновата интеллигенция, и она до сих пор не покаялась! Вы тоже так думаете?

— Ну что Вы! Я ж говорю — «мы доверились»; значит, отвечать нам, а не им. А здесь перед нами шоу, игра. За редким исключением люди в студии, как известно, — это новое издание международной «ленинской гвардии» (банды, мафии — как угодно!). Под видом обсуждения вины интеллигенции им надо показывать «этой стране», что они «играют значение». Для себя я этих деятелей зову ино-теллигенцией. Их протокопии в 20-е годы заняли место выбитой настоящей интеллигенции, которая жила для России, была её украшением. Мне кажется, истоки событий (в частности, и 1917-го года) не в своих пройдохах и не в пришлых истуканах; все они что-то вроде ос, кусающихся и таскающих русский мёд. А историю, такую, какая есть, создаёт таинственная и малопостижимая, слава Богу, ритмика народной жизни.

— Хочу вернуться к «Борису Годунову». Там ведь много чего у Пушкина припрятано. Совсем недавно мне вдруг открылось: государство разрушается ещё и тогда, когда власть чувствует за собой вину и не в силах оправдаться перед народом! В России такая ситуация повторяется из века в век. Это можно назвать «синдромом убиенного царевича»: у власти — «мальчики кровавые в глазах», у народа — перманентное сомнение и недоверие... Вслух никто ничего не говорит, правды, вероятно, никто никогда не узнает, а сомнение живёт. Оно-то и разрушает страну. Особенно такую, как Россия, которая всегда крепилась только совестью, собиралась в единый кулак только ради правого дела... Не может, не должно быть в России власти, которая под подозрением у народа! С такой властью Россия не выживет.

— Простите, Вы всё это всерьёз? Или чтобы меня разговорить? Давний фокус: обсуждать жизнь в терминах театра. Законы аквариума предъявлять океану... Вся жизнь — правда, а не балаган. Каждый знает ту правду, которой он стóит и которую выдержит. Какая реальная власть в России чуяла вину перед народом? Царь Горох? Пётр? Дедушки Ленин — Сталин? Троцкий? Ельцин? Можно ли себе представить безтолкового предателя Горбачёва с «мальчиками кровавыми в глазах»?..

— Очень даже можно. Для этого, как и по отношению к дню сегодняшнему, пушкинского дара не требуется, хватит и рядового воображения.

— ...Гайдара — «синдромом» поумиравших с его помощью миллионов жителей России? Какова же силища народная, сохраняющая Русь при всех этих иродах!

«Я молекула народа»

Идея Антологии — построить книгу русской жизни, выбрав из океана публикаций такие стихи, песни, отрывки писем, дневников, философских трактатов, фрагменты прозы, которые обладают особой тональностью, передающей ключевое, на мой взгляд, жизненное свойство русских людей — народный лиризм, то есть способность к первородной связи с землёй и небом, приятие жизни, даже если она не слишком жалует тебя, ибо что-то врождённое подсказывает: всё видимое — только малая часть жизни иной, просторы которой и бередят веками русские сердца.

— ...Наш перелом 90-х годов, конечно, имеет много причин. Скажу о двух. Главная: русским скучно стало жить в 70-е годы прошлого столетия, потому что жизнь наступила слишком предсказуемая, размеренная, чего русская душа долго не выносит, начинает томиться. Вторая причина: нарастающее преобладание русских в верхах власти и особенно в культуре. Ответом на временное торжество «детей XX съезда» стала сокрушительная волна народных творцов. Напомню хотя бы некоторых: А. Фатьянов, Н. Рубцов, В. Шукшин, А. Вампилов, В. Белов, Д. Андреев, В. Солоухин, Н. Тряпкин, С. Орлов, В. Шаламов, В. Астафьев, В. Распутин, Ф. Сухов, Л. Яшин...

— Замечу осторожно, что чуть не все они фактически тоже «дети XX съезда», как и многие другие, Вами не названные. Имена прекрасные, но мне кого-то в этом ряду недостаёт: например, благороднейшего и очень русского Игоря Дедкова, который до конца дней не шутя числил себя питомцем ХХ съезда, и это нисколько не умаляет его человеческого и гражданского подвига, а не говоря уже о таланте. Но я понимаю, «дети» у Вас тоже своего рода иносказание…

— Конечно. «Наш» ино-тернационал, перепуганный возможностью русской власти в русской стране, в очередной раз продал Россию, позвав Запад на помощь и обещая расплатиться за возврат своего влияния. Это и назвали «перестройкой»: круши Русь! Спокойствие кончилось. Русские повеселели. Наша жизнь вошла в новый этап. Мы, облучённые своей Матерью Сырой землёй, медленные, неторопливые, накапливаем новые силы. И накопим. И всё у нас получится. Для этого и необходим Лермонтов — Бог русского здоровья, здоровой русской культуры. Пушкин не виноват, Гоголь не виноват, Достоевский не виноват — но ведь из их слов устроены все эти страшные ловушки! От них идёт интерес к вздёрнутому, вздыбленному, надломленному, ко всему нездоровому! Надоела культура больных, убогих, а особенно «культура» ненавидящих нас. Я, здоровый русский мужик, не хочу иметь с этим ничего общего.

— Эта дорога, в общем-то, опасная...

— Почему же? Петь болезнь не опасно, а здоровье — опасно?

— Потому что, если идти по ней до конца, можно прийти к фашизму.

— А по другой — к смерти. И ведь посмотрите, всех пугают: русские могут прийти... А американский фашизм уже убивает по всему свету! И что-то кликуши не возмущаются. Не оттого ли, что это им на руку? А мы, русские, выбираем жизнь. И не будем извиняться ни перед кем за желание жить. Надо будет, и повоюем... и, думаю, не хуже отцов и дедов.

— В целом, в народе всё более уравновешено, что ли. В нём есть и здоровье, и болезни. В нём много слабых. И это не всегда худшие. Эти слабые едва ли согласятся добровольно принести себя в жертву утопическому процветанию сильных, среди которых, мы-то с вами знаем, немало подонков. Смысл и назначение цивилизации (в частности христианской) в том и состоят, чтобы защитить слабого, единицу, личность...

— Да ведь русская цивилизация так и живёт — русские сохранили и даже нарастили все народы на своей территории. Грузия, например, пришла в Россию в 1801 году с населением в несколько сот тысяч человек, а в 1985 году в ней жило более 5,2 миллиона граждан! Какая ещё «империя» может похвалиться таким опытом?

— ...Особенно важно это в нынешней России, где преимущества сильных почти ничем не ограничены. Когда людям спускается сверху идеология силы, они становятся опасны.

— Вы имеете в виду наших либеральных «коммерсантов в пыльных шлемах»?..

— В том числе. Хотя либерализм «приватизирован» ими не по праву, это высокое слово питало в XIX веке ту самую «виноватую» русскую интеллигенцию…

— Какие же они сильные? Чубайс в отчаянии требует от своих: больше наглости! Значит, других средств не осталось. Так что они просто нанятые и несчастные. И плохо кончат. Другое дело, что людям вместо «идеологии силы» сверху спустили, извините, шиш без масла. Посмотрите, как нынче вымирает народ: сегодня миллион, завтра миллион... Зато никакого фашизма — вот праздник-то! Я не хочу никому неприятностей, но я хочу жить. Писать стихи, петь песни, гулять с друзьями, ловить рыбу, любить женщину. У моего сына уже дочь растёт. Не внучка, именно дочь моего сына: она меня называет Сашей. Я хочу, чтобы и она жила, чтобы и у неё были дети...

— Вы не верите во всечеловеческое братство, о котором говорил Достоевский? В то, что мы, русские, легко впитываем и объединяем в себе другие культуры, что «старые камни Запада» нам едва ли не дороже, чем самому Западу?..

— Ну что вы! Не совсем же я тёмный. Две войны на нашей территории в прошлом веке, изуверская революция, в которой пограбили нас милые страны Запада, и не менее изуверская «перестройка», в ходе которой мы так «легко впитали» новое ограбление страны... Германские и американские бомбы на Сербию, ангелы цивилизации в Ираке — это и есть реальное всечеловеческое братство. По-моему, никакой особой веры оно и не требует.

— Предчувствуете новую войну?

— Да теперь уж не только я. Кажется, и на верхах забезпокоились. Я-то об этом давно заговорил — ой, что поднималось!.. Вероятность войны нарастает. Но большая разница, потерять ли на ней, положим, 50 миллионов или ограничиться 50 тысячами. Сейчас повторяется ситуация, какая уже не раз была — при Александре I, Николае II, Сталине: мы заманиваем врага своей мнимой слабостью. Но на самом-то деле мы не слабые! Заманивают политики и «деятели культуры», ино-теллигенция, а воевать будут Ивановы, Макаровы, Васины! И мы на тех политиков и деятелей совсем не похожи. Немцы перед войной издавали у себя миллионными тиражами Зощенко — тешились, с каким говном им придётся воевать. А получили 1945-й год, потому что встретили таких, как мой дед, мои отец и мать, Ваш отец... А литература — что ж? Литература провоцирует... Ну, не вся, конечно. А вот эта, всечеловечески-братски-могильная. «Чонкнутая».

— Литература, конечно, провоцирует, но скорее уж самоотречением. Согласитесь, есть у России такое свойство — самоотречение и самоотрицание.

— Думаете, есть? Или нам его литераторы подкинули?

— А они-то откуда взяли? Все ведь наши люди.

— Ой-ой-ой! Насыпали гаек в грибной суп... Лежат гайки и думают: мы тоже грибной суп, мы тоже все грибы.

— Если на то пошло, Ваша собственная книга о Лермонтове тоже построена на самоотречении. Это своего рода культурный бунт, возможный только в России. Какому британцу, будь он по уши влюблён, к примеру, в Киплинга, придёт голову отрекаться ради него от Шекспира? (У того ведь тоже: Макбет, Лир, Гамлет — все не шибко сильные да здоровые...) Чуть не вся русская культура замешена на бунте, в этом её существо и отличительная особенность. Потому что самодостаточная, сосредоточенная на своих внутренних задачах культура в стране таких противоречий, при столь бедственной жизни людей не имеет права на существование — это было бы безстыдным с её стороны. И Вы в этом смысле типичный продолжатель совестливой традиции русской интеллигенции: сначала думать о народе, а потом о творческих делах.

— Спасибо, мне очень дорого, что я в Вашем понимании стóю таких сильных слов. Но на моём внутреннем языке это — влюблённость в жизнь и самозабвение. Мог бы согласиться на бунтаря, но что-то там с логикой не сходится. Бунт — вещь редкая, явное отклонение от правил, а если бунт потоком — это уже что-то совсем другое? Новый тип движения, совсем в другом направлении? Что же останется на главной, будничной дороге развития русской культуры? Поэтому я не бунтарь, а нормальный человек. Уж простите мне, что, вместо традиции Пушкина — смотреть на жизнь из литературы, — во мне, как и во множестве других людей, созрел взгляд противоположный: из жизни на литературу. Культуру России создаёт весь народ — вот закон. Это мы и стремились доказать в нашей «Антологии русского лиризма». Кольцов, Трефолев, Никитин и другие народные творцы уже в XIX веке были сигналом, что народу необходим кто-то ещё, кроме, страшно сказать, Пушкина, Гоголя, Боратынского... Это не бунт. Это русская природа, не торопясь, ищет своего полного воплощения. И XX век стал триумфом народной культуры России, дав сначала Н. Клюева, С. Есенина. П. Васильева, С. Клычкова (имена-то какие!) и других. В военные годы на фронте появились тысячи народных певцов и поэтов, их духовная мощь по весомости вклада в Победу оказалась вполне сравнима с залпами «катюш». О фатьяновской плеяде уже говорилось... Поэтому — что мне «думать о народе»? Я его молекула.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ

«БЕЗ ПЕСЕН МЫ НЕ ЛЮДИ, НЕ РУССКИЕ»

Каждый год 9 Мая ровесник победы Александр Николаевич Васин встаёт с друзьями на ступенях под колоннами Большого театра и поёт песни о войне. Однажды его случайно засняли на кинокамеру, Марлен Хуциев вставил песенные эпизоды в фильм «Люди 41-го года», а затем разыскал Васина с ансамблем и попросил исполнить для своего фильма ещё несколько песен — очень уж понравились...

Самобытный поэт и композитор, прекрасный гитарист, обладатель сильного, завораживающего голоса, Васин ни на минуту не останавливается в движении и с жаром берётся за труды всё более грандиозные. Первым поэтом России считает Лермонтова, которого называет Богом; ему посвятил фундаментальную книгу «Читаю Лермонтова», выдержавшую несколько изданий. А ещё собрал и выпустил «Антологию русского лиризма. ХХ век» — обширный энциклопедический трёхтомник, куда вошли более 700 авторов: «от общепризнанных классиков до совершенно новых имён; от представителя царской династии до нищего; от профессионального литератора до пастуха; от эмигрантов всех «волн» до национальных поэтов бывших союзных республик», — с безупречными подборками текстов и яркими портретными биографиями. Аналога такого издания (которое к тому же постоянно обновляется и переиздаётся) в стране нет. И биографии, и комментарии, и даровитый отбор, и труднейшие профессиональные разыскания, и сама идея — тоже дело Васина. Впрочем, у него великий организаторский талант и множество увлечённых помощников. Созданная им литературно-музыкальная студия (существует уже 13 лет) превратилась в народный университет, в котором занимаются историей России, русской песней, философией, своими родословными, издательскими делами… Но самое слышное — это песни на стихи свои и других поэтов (М. Лермонтова, А. Блока, А. Фета, А. Фатьянова, И. Анненского, Г. Иванова, Д. Андреева, Н. Рубцова...), исполняемые в одиночку и в расширенном составе, под гитару и вовсе без аккомпанемента.

«Без песен мы не люди, не русские», — считает Александр Васин. И превыше всего ценит свидетельства, что Россия жива, крепка и в ней идёт неустанная работа пробуждающихся сил.

«Ты должен быть интересен»

Метаться, путаться и рваться,

взлетать, парить и падать ниц,

и удивлять, и удивляться,

ни в чём не чувствовать границ…

Из книги стихов «Дикий мёд»

— Откуда сила в наше-то время? В чём её истоки?

— У меня детский ответ: от природы, от родителей — таким родили. Но в самом раннем детстве появилось чувство, что во мне чего-то не хватает. Наверное, мало внимания выпадало. А вот если начинал петь, плясать или на гармошке пиликать — о! — гляньте, что малец вытворяет!.. Хотел, чтобы мне радовались. Надо становиться — кем? Прежде всего мужиком, конечно. Искал такого человека вокруг себя. Идеального отца, учителя... Около 11 лет прочитал «Тамань». Как в котле с кипятком побывал. Годам к 17 создал себе теорию «четырёх направлений»: музыка — здоровье — естествознание — литература. В последующие годы много плотничал. Брусовое строительство, да в Красноярском крае, — там 6-й разряд заработал. Занимался спортом, хотя и не думал посвящать ему всю жизнь, но до «мастера» дошёл. Начал всерьёз писать стихи, хотя не показывал никому. Пел сколько себя помню. У меня в роду что Макаровы (мамина родня), что Васины — все поют. Складно, крепко. Мама и сейчас как запоёт — душа улетает. Настоящая народная певица.

— Кто-то в семье имел музыкальное образование?

— Никто! Не до этого было. Жили сложно. Правда, отец играл по слуху чуть ли не на всех инструментах, умел дирижировать. Я на гитаре тоже учился играть сам. Почему гитара? Бог знает. Одно время притягивала Испания, фламенко — и поэзия, и музыка. У меня не было намерения стать, к примеру, литератором или музыкантом, знатоком фламенко или «специалистом по Лермонтову». Что-то подспудное мной руководило: так, наверное, в дереве заложена природой программа — расти, раскидываться... А там, глядишь, может, и плоды... В школе учителя литературы пальцами показывали: посмотрите на дурачка, который один не понимает, что Лермонтов ниже Пушкина! А на уроках истории говорили, что обязательно когда-нибудь посадят, — это учительница пообещала. Ну, физика — там проводов много... В общем, поступил на матфак МГПИ. Математика оказалась вещью мистической и затягивающей, но уйти только в неё… Нет, уж больно жизнь цветёт!

— Увлекаться Испанией — это так по-русски! Помните у Маяковского: «загнём рукоять на столовом ноже, и будем все хоть на день, да испанцы». Как полагал ещё Чаадаев, нашей собственной природе недостаёт сильных движений и страстей. И всё-таки: откуда отчётливая национальная самоидентификация? В какой момент появилось сознание, что вы — русский, у вас русский характер?

— Явно осозналось в армии, когда понял, что я — ещё и русский солдат. Попал на радиолокационную станцию. Не любил раньше электронику. Ничего. Разобрался. Говорил себе, что сейчас вот так надо Родине служить. А служба шла в Германии, в тогдашней Группе советских войск, в 8-й гвардейской армии — бывшей 62-й, воевавшей под командованием Чуйкова в Сталинграде. Меня это очень грело! У меня и отец был солдатом, и дед... Макаров, дед по матери — отпрыск казацкого рода, небогатого, но сильного. Родившийся в 1899-м, он в 16 лет оказался на фронте, награждён Георгиевским крестом. Потом воевал и у Будённого, и у Шкуро, и у Миронова, а затем и в Отечественную — всё рядовым казаком-сабельником! С детства помню две его шашки: одну «золотую», подаренную Будённым, а вторую — боевую, которой он кромсал врагов. Я на неё смотрел, конечно, с ужасом. А он ещё вынимал эту шашку и показывал разные штуки; ему было уже хорошо за 50, но как он с ней управлялся — это просто фантастика!.. Отец с матерью познакомились на фронте. Отец был москвич, студент Горного института. Мама родилась на одном из донских хуторов. Да никогда бы они без войны не встретились! А тут попали в Бакинскую армию ПВО. Командование, зная о музыкальных способностях старшего лейтенанта Васина, поручило ему собрать армейский ансамбль. Мой будущий отец едет по всей армии, в одной из частей узнаёт: есть тут казачка Маша Макарова, так поёт — умереть можно! Ну, Николай Васин послушал, и … Поженились 29 ноября 1944 года. Не будь войны, я бы не родился. Вот, говорят, революция, война — нет ничего хуже, какое несчастье, что так сложилась наша история! Говорят люди, которые, может, и живут-то на свете потому, что были революция или война, великое движение народов, перемешивание сословий... В 60-70-х отец служил на руководящих должностях в Госплане. Мы с ним отчаянно спорили...

— Он был сталинистом?

— Да, сталинистом! А что плохого, если люди любили время, в котором жили? А «перестроизм» — это что? Надо бы поосторожнее с оценками жизни. Легко сказать: это было прекрасно, а это — ужасно. Проходит время — и в прекрасном появляются какие-то трещинки, а тёмное и отвергнутое озаряется новым светом... Лично мне лучшим кажется всё моё время — по нынешний день. В институте связался с самодеятельной песней, вокруг меня образовался большой песенный клуб — выпускали свой журнал, штук пять ансамблей было, ставили спектакли, несколько человек соединились в кружок марксизма... «А-а, Васин строит организацию, чтобы разрушить комсомол!» О таких своих намерениях я узнал в горкоме комсомола. Начали таскать. Слёт песни — «это не слёт, это у них маёвка, участникам — трёпку!» Погнали из института, пригрозили тюрьмой. С трудом зацепился за вечерний факультет. Устраиваюсь работать в школу — туда звонят: «А вы знаете, кого пригрели?» Пошли увольнения. С семьёй сидели на копейках... Подрабатывал грузчиком. А я прилично учительствовал, честное слово... Человек 60 моих учеников пошли в учителя. Мальчишки в основном! Хотя к этой профессии и в те годы относились сами знаете...

— Все — в математики?

— Нет, конечно! Я и другие предметы вёл. Но я преподавал литературу — как математику. Биологию — как математику. В каком смысле? С начала! Не с учебника, а: что лежит в основе математики? — Геометрия! Что лежит в основе геометрии? — Измерение земли! Вот и пойдёмте мерить землю! В сентябре, в грязи... Вот тебе лист клёна — вычисли площадь! А с чего начиналась литература? С молчания она начиналась, с мычания! Когда языка ещё не было. Пришёл в класс и сказал: «Граждане, все без конца болтаем, забыли цену слов. А попробуем объясниться без них хоть один урок! Как будто вы древнее племя и у нас нет ещё языка». Мычат, руками размахивают, хохот стоит, но все счастливы! Кто прошёл тот «урок молчания», не забудет его никогда. На следующем уроке пытались выводить первые слова, потом пели, потом — колыбельные, потом — потешки... Задание: поди к своей бабке, к маме, спроси, как они тебя баюкали. А уже потом — эти Антиохи Кантемиры и все их дивизии... И самое главное: появляясь перед людьми, ты должен быть интересен. Пусть ты немножко пугаешь, но ты не противен, от тебя не может нести мертвечиной просветительства. А всё остальное происходит само.

«Долой банду "властителей дум"!»

Мир огромен. Человек мал. Его бросили в океан жизни, и он в испуге истошно орёт и колотит ногами-руками, привлекая к себе внимание. Кто освоился — плывёт себе спокойно... Так в нашей жизни: на виду постоянно оказываются (за редкими исключениями) самые махонькие, самые панические и неумелые...

Из книги «Читаю Лермонтова».

— Вы в своей книге сокрушаетесь, что Пушкин, в отличие от Лермонтова, ничего не посвятил матери. А вот у Некрасова, которого вы тоже не слишком жалуете, о матери написано много. Помните знаменитый эпизод на похоронах Некрасова, когда Достоевский сравнил его с Пушкиным и, охлаждая разгорячённых поклонников, твёрдо сказал; не выше, но и не ниже. Белинский, Некрасов, Достоевский — за ними ведь действительно шли тогда сотни тысяч, если не миллионы! Сами, никем не понукаемые. А у Вас: «Долой банду "властителей дум"!»

— Ну, на Ваше провокационное «не слишком жалуете» не реагирую... И «сокрушаюсь» я в своей книге совсем о другом! О том, что в моей стране Лермонтов почти не прочитан соответственно его значению и сану. О том, что бездарные выдумки многочисленных варфоломеевзайцевых для подавляющего большинства читающих заслонили реального Пушкина, конкретного Белинского, живого Некрасова... А Лермонтова вообще оставили на обочине! Что, без конца тасуя замученные цитаты, делают вид, будто и не было русской жизни следующих полутора столетий! А какой сейчас Герцен — после наших революций? Какой Гоголь — после войн и тюрем XX века?! Достоевский плакал бы от ужаса, узнай он, что выпало потомкам... Что, Берлин в 45-м брали собакевичи, чичиковы, бобчинские-добчинские, смердяковы? А ракеты у Королёва строили, пахали день и ночь недоноски Щедрина?! Вытаскивали с полей полумёртвых солдат и выхаживали их по лазаретам да медсанбатам лизаветы смердящие да госпожи простаковы? А Ленинград русские три года держали — по Белинскому, «почёсывая себе задницу»?! Разве «властители дум» выручали наших отцов и дедов по окопам и баракам? «Революционный романтик» Луговской? Лауреат премии КГБ СССР и по совместительству «наследник гневной музы Некрасова» Галич?.. Как же Вы не обратили внимания на кавычки?

— Но Вы пишете: Пушкин — «назначен» первым поэтом России. Кем назначен? По Вашей логике, врагами России. Кто же они, эти враги?

— Нет, логика другая. Мухи отдельно, враги отдельно. Известно же, что П. Вяземский, В. Кюхельбекер и даже тишайший А. Дельвиг, очень близкие Пушкину люди, были масоны, а значит, поддерживали идеи единого устройства мира, идеи предопределения, то есть предсказуемости. В русской-то жизни! Вот за этим и понадобился Пушкин — он не обещал неожиданностей. Так по-своему они хотели добра России. А Лермонтов в «Фаталисте» говорит нам, что выйдет народный герой, казак Ефимыч, — и конец всем расчётам и «единым порядкам». А враги... Это те, кто настырно прёт, чтобы мы жили по их правилам, а не по своим. Наши правила «хуже»? По каким критериям? А если по другим — «лучше»? Так или иначе, есть обильные свидетельства жизнеспособности страны. Россия самая живая!

— Такой подход вполне убедителен в политике. Но в сфере культуры он вызывает у меня сомнение. В Швеции есть знаменитый режиссёр Ингмар Бергман, которого, к сожалению, меньше знают у нас как писателя, но именно проза Бергмана, его сценарии во мне, русском, вызывает потрясения, каких давно уже не испытывал при чтении современных отечественных авторов. Или ещё пример, как бы с другой стороны, с Востока: давным-давно Куросава снял фильм по «Идиоту» Достоевского, невероятным образом перенеся действие романа в современную ему послевоенную Японию и сделав героями японцев. И что же? По адекватности передачи самого духа Достоевского я не поставлю рядом с этим фильмом ни один, снятый по Достоевскому в России! Выходит, мы все чувствуем одинаково и не стоит закрываться и отгораживаться от мира таких же, как мы сами?

— Вы спрашивали о врагах — я ответил. С тем же, что «мы все чувствуем одинаково», согласиться не в состоянии.

— Ещё один Ваш упрёк Пушкину: что у него народ безмолвствует (в финале «Бориса Годунова»). Вы третируете его как, простите, какого-нибудь «гайдаровца»: мол, эти западники ни во что наш народ не ставят, не признают за нами гражданского сознания... Но ведь безмолвствующий народ у Пушкина — не отмалчивается! Ведь то знаменитое молчание громогласнее любых слов!

— А почему Вы адресуете эти слова мне? Как раз те окололитературные деятели превратили эту фразу в упрёк русским, как и про «русский бунт, безсмысленный и безпощадный»: дескать, безсловесные, тёмные, злобные... А уж почему Александр Сергеевич дал им такое оружие, я не знаю. Может быть, плохо знал народную жизнь?

— Все грешны. Про «немытую Россию» сказал всё-таки не Пушкин — я даже не представляю у него подобного...

— Да? А как же у него баба с грудным ребёнком бьёт его оземь — за то, что заплакал? Ай да Пушкин, ай да... А Лермонтов с ней колыбельную маленькому поёт. Защитники Михаила Юрьевича отбиваются от «немытой России», мол, автографа нет. А я всё жду сенсации: найдётся какой-нибудь орёл, сядет за компьютер и наваяет «автограф». Но кто слышит интонацию Лермонтова, согласится со мной, что слово «немытая» — не его. Ни по словарю, ни по тону. Мы доверились Пушкину, доверились Гоголю, доверились Щедрину — и что? Не благодаря ли им мы живём сейчас так, как живём?

— Эта мысль не нова. Недавно включаю на канале «Культура» ток-шоу Александра Архангельского и опять слышу: в том, что случилось с Россией в 1917-ом году, виновата интеллигенция, и она до сих пор не покаялась! Вы тоже так думаете?

— Ну что Вы! Я ж говорю — «мы доверились»; значит, отвечать нам, а не им. А здесь перед нами шоу, игра. За редким исключением люди в студии, как известно, — это новое издание международной «ленинской гвардии» (банды, мафии — как угодно!). Под видом обсуждения вины интеллигенции им надо показывать «этой стране», что они «играют значение». Для себя я этих деятелей зову ино-теллигенцией. Их протокопии в 20-е годы заняли место выбитой настоящей интеллигенции, которая жила для России, была её украшением. Мне кажется, истоки событий (в частности, и 1917-го года) не в своих пройдохах и не в пришлых истуканах; все они что-то вроде ос, кусающихся и таскающих русский мёд. А историю, такую, какая есть, создаёт таинственная и малопостижимая, слава Богу, ритмика народной жизни.

— Хочу вернуться к «Борису Годунову». Там ведь много чего у Пушкина припрятано. Совсем недавно мне вдруг открылось: государство разрушается ещё и тогда, когда власть чувствует за собой вину и не в силах оправдаться перед народом! В России такая ситуация повторяется из века в век. Это можно назвать «синдромом убиенного царевича»: у власти — «мальчики кровавые в глазах», у народа — перманентное сомнение и недоверие... Вслух никто ничего не говорит, правды, вероятно, никто никогда не узнает, а сомнение живёт. Оно-то и разрушает страну. Особенно такую, как Россия, которая всегда крепилась только совестью, собиралась в единый кулак только ради правого дела... Не может, не должно быть в России власти, которая под подозрением у народа! С такой властью Россия не выживет.

— Простите, Вы всё это всерьёз? Или чтобы меня разговорить? Давний фокус: обсуждать жизнь в терминах театра. Законы аквариума предъявлять океану... Вся жизнь — правда, а не балаган. Каждый знает ту правду, которой он стóит и которую выдержит. Какая реальная власть в России чуяла вину перед народом? Царь Горох? Пётр? Дедушки Ленин — Сталин? Троцкий? Ельцин? Можно ли себе представить безтолкового предателя Горбачёва с «мальчиками кровавыми в глазах»?..

— Очень даже можно. Для этого, как и по отношению к дню сегодняшнему, пушкинского дара не требуется, хватит и рядового воображения.

— ...Гайдара — «синдромом» поумиравших с его помощью миллионов жителей России? Какова же силища народная, сохраняющая Русь при всех этих иродах!

«Я молекула народа»

Идея Антологии — построить книгу русской жизни, выбрав из океана публикаций такие стихи, песни, отрывки писем, дневников, философских трактатов, фрагменты прозы, которые обладают особой тональностью, передающей ключевое, на мой взгляд, жизненное свойство русских людей — народный лиризм, то есть способность к первородной связи с землёй и небом, приятие жизни, даже если она не слишком жалует тебя, ибо что-то врождённое подсказывает: всё видимое — только малая часть жизни иной, просторы которой и бередят веками русские сердца.

От составителя «Антологии русского лиризма. ХХ век».

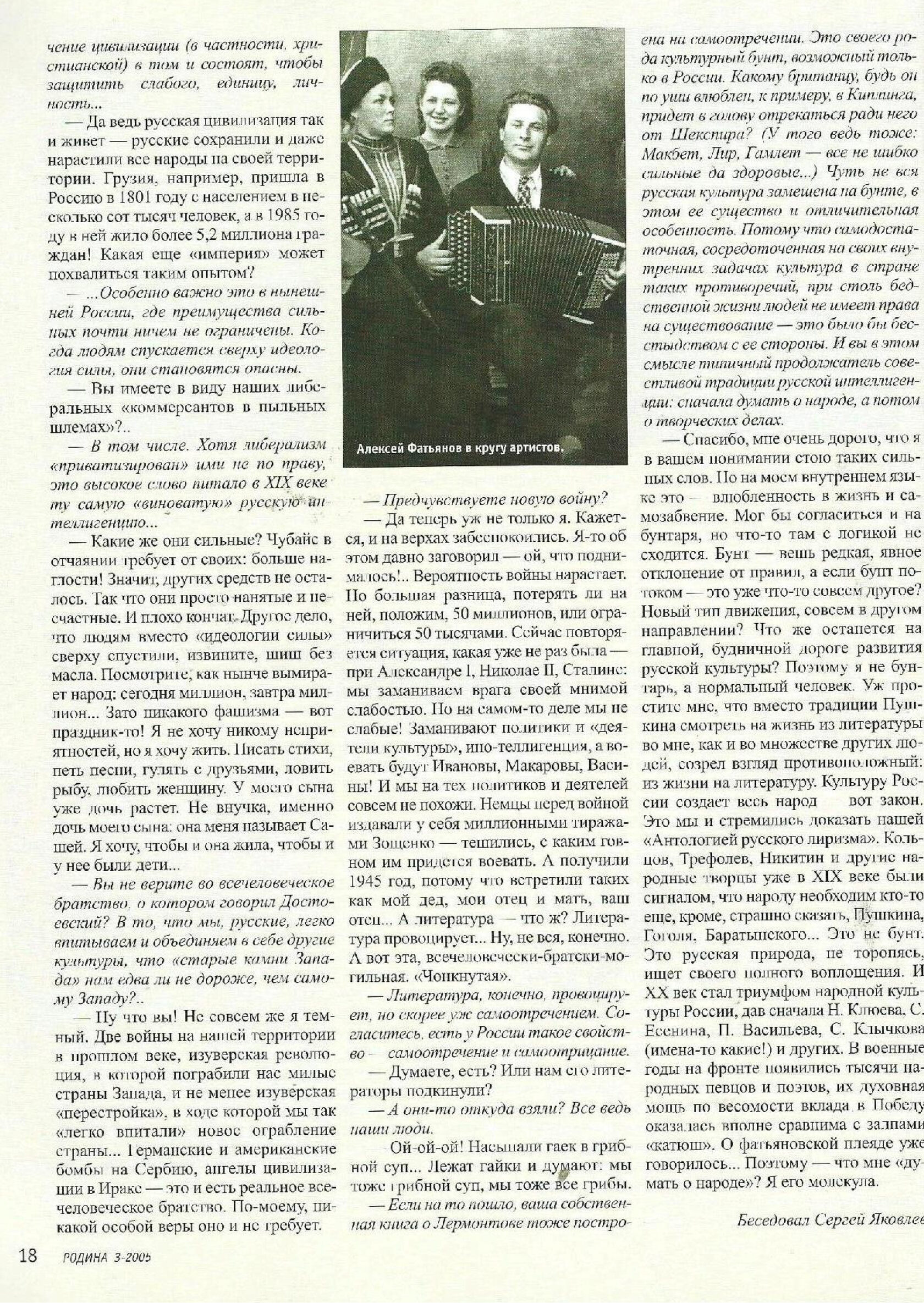

— ...Наш перелом 90-х годов, конечно, имеет много причин. Скажу о двух. Главная: русским скучно стало жить в 70-е годы прошлого столетия, потому что жизнь наступила слишком предсказуемая, размеренная, чего русская душа долго не выносит, начинает томиться. Вторая причина: нарастающее преобладание русских в верхах власти и особенно в культуре. Ответом на временное торжество «детей XX съезда» стала сокрушительная волна народных творцов. Напомню хотя бы некоторых: А. Фатьянов, Н. Рубцов, В. Шукшин, А. Вампилов, В. Белов, Д. Андреев, В. Солоухин, Н. Тряпкин, С. Орлов, В. Шаламов, В. Астафьев, В. Распутин, Ф. Сухов, Л. Яшин...

— Замечу осторожно, что чуть не все они фактически тоже «дети XX съезда», как и многие другие, Вами не названные. Имена прекрасные, но мне кого-то в этом ряду недостаёт: например, благороднейшего и очень русского Игоря Дедкова, который до конца дней не шутя числил себя питомцем ХХ съезда, и это нисколько не умаляет его человеческого и гражданского подвига, а не говоря уже о таланте. Но я понимаю, «дети» у Вас тоже своего рода иносказание…

— Конечно. «Наш» ино-тернационал, перепуганный возможностью русской власти в русской стране, в очередной раз продал Россию, позвав Запад на помощь и обещая расплатиться за возврат своего влияния. Это и назвали «перестройкой»: круши Русь! Спокойствие кончилось. Русские повеселели. Наша жизнь вошла в новый этап. Мы, облучённые своей Матерью Сырой землёй, медленные, неторопливые, накапливаем новые силы. И накопим. И всё у нас получится. Для этого и необходим Лермонтов — Бог русского здоровья, здоровой русской культуры. Пушкин не виноват, Гоголь не виноват, Достоевский не виноват — но ведь из их слов устроены все эти страшные ловушки! От них идёт интерес к вздёрнутому, вздыбленному, надломленному, ко всему нездоровому! Надоела культура больных, убогих, а особенно «культура» ненавидящих нас. Я, здоровый русский мужик, не хочу иметь с этим ничего общего.

— Эта дорога, в общем-то, опасная...

— Почему же? Петь болезнь не опасно, а здоровье — опасно?

— Потому что, если идти по ней до конца, можно прийти к фашизму.

— А по другой — к смерти. И ведь посмотрите, всех пугают: русские могут прийти... А американский фашизм уже убивает по всему свету! И что-то кликуши не возмущаются. Не оттого ли, что это им на руку? А мы, русские, выбираем жизнь. И не будем извиняться ни перед кем за желание жить. Надо будет, и повоюем... и, думаю, не хуже отцов и дедов.

— В целом, в народе всё более уравновешено, что ли. В нём есть и здоровье, и болезни. В нём много слабых. И это не всегда худшие. Эти слабые едва ли согласятся добровольно принести себя в жертву утопическому процветанию сильных, среди которых, мы-то с вами знаем, немало подонков. Смысл и назначение цивилизации (в частности христианской) в том и состоят, чтобы защитить слабого, единицу, личность...

— Да ведь русская цивилизация так и живёт — русские сохранили и даже нарастили все народы на своей территории. Грузия, например, пришла в Россию в 1801 году с населением в несколько сот тысяч человек, а в 1985 году в ней жило более 5,2 миллиона граждан! Какая ещё «империя» может похвалиться таким опытом?

— ...Особенно важно это в нынешней России, где преимущества сильных почти ничем не ограничены. Когда людям спускается сверху идеология силы, они становятся опасны.

— Вы имеете в виду наших либеральных «коммерсантов в пыльных шлемах»?..

— В том числе. Хотя либерализм «приватизирован» ими не по праву, это высокое слово питало в XIX веке ту самую «виноватую» русскую интеллигенцию…

— Какие же они сильные? Чубайс в отчаянии требует от своих: больше наглости! Значит, других средств не осталось. Так что они просто нанятые и несчастные. И плохо кончат. Другое дело, что людям вместо «идеологии силы» сверху спустили, извините, шиш без масла. Посмотрите, как нынче вымирает народ: сегодня миллион, завтра миллион... Зато никакого фашизма — вот праздник-то! Я не хочу никому неприятностей, но я хочу жить. Писать стихи, петь песни, гулять с друзьями, ловить рыбу, любить женщину. У моего сына уже дочь растёт. Не внучка, именно дочь моего сына: она меня называет Сашей. Я хочу, чтобы и она жила, чтобы и у неё были дети...

— Вы не верите во всечеловеческое братство, о котором говорил Достоевский? В то, что мы, русские, легко впитываем и объединяем в себе другие культуры, что «старые камни Запада» нам едва ли не дороже, чем самому Западу?..

— Ну что вы! Не совсем же я тёмный. Две войны на нашей территории в прошлом веке, изуверская революция, в которой пограбили нас милые страны Запада, и не менее изуверская «перестройка», в ходе которой мы так «легко впитали» новое ограбление страны... Германские и американские бомбы на Сербию, ангелы цивилизации в Ираке — это и есть реальное всечеловеческое братство. По-моему, никакой особой веры оно и не требует.

— Предчувствуете новую войну?

— Да теперь уж не только я. Кажется, и на верхах забезпокоились. Я-то об этом давно заговорил — ой, что поднималось!.. Вероятность войны нарастает. Но большая разница, потерять ли на ней, положим, 50 миллионов или ограничиться 50 тысячами. Сейчас повторяется ситуация, какая уже не раз была — при Александре I, Николае II, Сталине: мы заманиваем врага своей мнимой слабостью. Но на самом-то деле мы не слабые! Заманивают политики и «деятели культуры», ино-теллигенция, а воевать будут Ивановы, Макаровы, Васины! И мы на тех политиков и деятелей совсем не похожи. Немцы перед войной издавали у себя миллионными тиражами Зощенко — тешились, с каким говном им придётся воевать. А получили 1945-й год, потому что встретили таких, как мой дед, мои отец и мать, Ваш отец... А литература — что ж? Литература провоцирует... Ну, не вся, конечно. А вот эта, всечеловечески-братски-могильная. «Чонкнутая».

— Литература, конечно, провоцирует, но скорее уж самоотречением. Согласитесь, есть у России такое свойство — самоотречение и самоотрицание.

— Думаете, есть? Или нам его литераторы подкинули?

— А они-то откуда взяли? Все ведь наши люди.

— Ой-ой-ой! Насыпали гаек в грибной суп... Лежат гайки и думают: мы тоже грибной суп, мы тоже все грибы.

— Если на то пошло, Ваша собственная книга о Лермонтове тоже построена на самоотречении. Это своего рода культурный бунт, возможный только в России. Какому британцу, будь он по уши влюблён, к примеру, в Киплинга, придёт голову отрекаться ради него от Шекспира? (У того ведь тоже: Макбет, Лир, Гамлет — все не шибко сильные да здоровые...) Чуть не вся русская культура замешена на бунте, в этом её существо и отличительная особенность. Потому что самодостаточная, сосредоточенная на своих внутренних задачах культура в стране таких противоречий, при столь бедственной жизни людей не имеет права на существование — это было бы безстыдным с её стороны. И Вы в этом смысле типичный продолжатель совестливой традиции русской интеллигенции: сначала думать о народе, а потом о творческих делах.

— Спасибо, мне очень дорого, что я в Вашем понимании стóю таких сильных слов. Но на моём внутреннем языке это — влюблённость в жизнь и самозабвение. Мог бы согласиться на бунтаря, но что-то там с логикой не сходится. Бунт — вещь редкая, явное отклонение от правил, а если бунт потоком — это уже что-то совсем другое? Новый тип движения, совсем в другом направлении? Что же останется на главной, будничной дороге развития русской культуры? Поэтому я не бунтарь, а нормальный человек. Уж простите мне, что, вместо традиции Пушкина — смотреть на жизнь из литературы, — во мне, как и во множестве других людей, созрел взгляд противоположный: из жизни на литературу. Культуру России создаёт весь народ — вот закон. Это мы и стремились доказать в нашей «Антологии русского лиризма». Кольцов, Трефолев, Никитин и другие народные творцы уже в XIX веке были сигналом, что народу необходим кто-то ещё, кроме, страшно сказать, Пушкина, Гоголя, Боратынского... Это не бунт. Это русская природа, не торопясь, ищет своего полного воплощения. И XX век стал триумфом народной культуры России, дав сначала Н. Клюева, С. Есенина. П. Васильева, С. Клычкова (имена-то какие!) и других. В военные годы на фронте появились тысячи народных певцов и поэтов, их духовная мощь по весомости вклада в Победу оказалась вполне сравнима с залпами «катюш». О фатьяновской плеяде уже говорилось... Поэтому — что мне «думать о народе»? Я его молекула.

Беседовал Сергей ЯКОВЛЕВ