Костромич, 1933 года рождения. Родители вскоре разошлись.

Второй муж матери — Леонович Николай Валерьянович (дворянин, коренной москвич, инженер-строитель) — дал свою фамилию и отчество приёмному сыну; он же увёз семью в Подмосковье, когда стали пропадать их соседи по костромскому дому...

«Я окончил московскую школу*, учился в Одесской мореходке, в Военном институте иностранных языков, служил в артиллерии, учился на филфаке МГУ (аж до пятого курса), работал на красноярской ж/д, на строительстве Запсиба**, в газетах и журналах, преподавал словесность в сельской школе***, плотничал в бригаде шабашников, вёл литкружки, консультировал авторов безчисленных поэтических и прозаических поползновений в литературу, сам предпринимал эти попытки, года с 56-го, когда инвалидом советской армии вернулся из Гороховских лагерей, едва не отдал Богу душу и вот уже 40 лет выкарабкиваюсь к рабочему состоянию < ... >

В анкетах о профессии пишу “разнорабочий”»****.

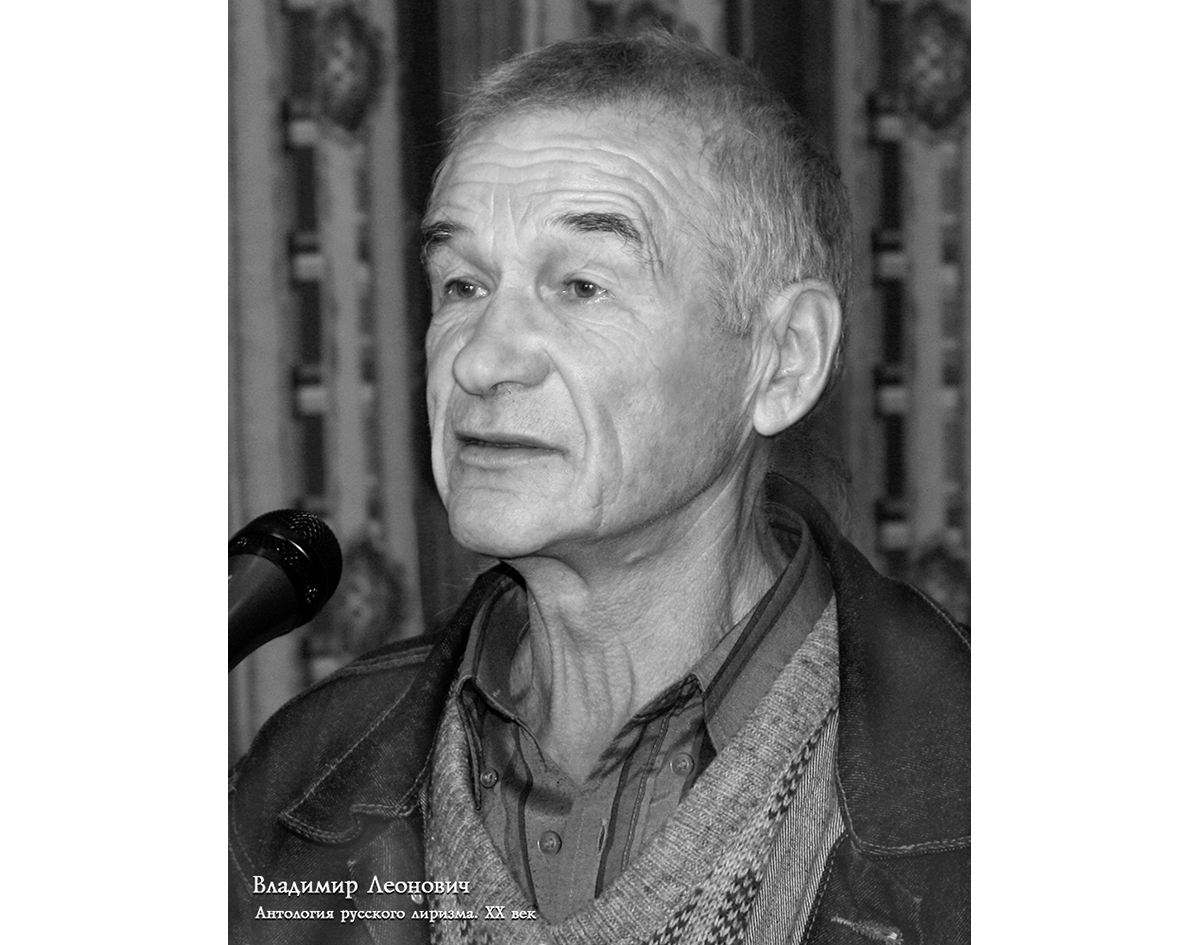

Владимир Николаевич Леонович — автор пяти книг стихотворений, участник Комиссии по литнаследству репрессированных писателей, руководитель литстудии в Доме Цветаевой, известный переводчик грузинских поэтов.

Любил свою Кострому. Там и умер.

________________

* Вместе с Ю. Визбором. — Ред.

** Вместе с С. Дрофенко. — Ред.

*** На родине Н. Рубцова, в с. Никольском Вологодской обл. — Ред.

**** Писатели России. (Автобиографии со временников.) М., 1999. С. 288.

* * *

Я вышел из унылой гари

на место свежее, где тёк

во льду и хвое светлокарий

и тёмнокарий ручеёк.

Светилось донце золотое.

Весна запаздывала. Я

напился зимнего настоя,

сказал, что я тебя не стою,

и поглядел в глаза ручья.

Еловый бор неколебимо

стоял и слушал — и одно

я повторял: мне всё любимо,

мне всё любимо, всё — равно

любимо... Благорастворенье —

несчастье верное моё...

И в чащу вновь вошёл я тенью

и светом вышел из неё.

ОКТЯБРЬ

Первая в этом апреле лимонница.

Д. Голубков

Вечером иней, ночью всполох.

Вышел и вижу: силы небесные!

Свет из потемени вызволил Бог,

переливаются струи отвесные.

Полночи нет. Потемнеет к утру,

но засинеет, ослабнет и тронется...

Первой забрезжит бумага — к добру! —

с этого свет начинается в горнице.

Снежно белеет отава-трава,

облако ночью спустилось на озеро —

так и лежит на протоке, едва

сносит его... У мостков подморозило.

Бабочка? Ты ли — об этой поре?

Вголь облетела берёза-лимонница.

Митина бабочка — в октябре?

Кто о погубленной жизни помолится?

Вот и согрелась в ладонях — летит!

Жёлтого, красного столько нападало...

Бог тебя мучит — однако простит,

что напылил, наспешил. Ох, не надо бы...

Листья, вощёные словно, везде.

Видишь — на всех драгоценные капельки.

Воду куда-то везут по воде

эти старательные кораблики.

Ты написал бы — ведь ты колорист —

блёклую гладь неподвижно-хрустальную,

чистое дно выстилающий лист —

свежую паль, купину огнепальную —

свет верховой... Всю красу и напасть —

мне ль одному не дышать очарованно?

Озеро, распростёртое всласть,

берег далёкий — неясный, зарёванный...

РУСЬЮ ПАХНЕТ

Дым вокзальный Русью пахнет.

Без билета на мели.

Над перроном как бабахнет —

реактивные пошли.

Отдалось, прошло со звоном

коридором звуковым,

пылью кислою, озоном

потянуло грозовым...

Человечек в чём-то сером

на скамейке МПС

сам к себе таким манером

вызывает интерес:

чиркнет спичкой — и втыкает

прямо в кожу — ничего! —

стоймя спичка догорает

на ладони у него.

Чёрные фигурки вдовьи

возникают, как в кино —

дальним планом — на ладони,

нечувствительной давно.

На ладонь и потылицу

не хватает коробка.

Как ежова рукавица

растопырена рука.

Что же в нём перегорело

за войну ли, за тюрьму,

если боли просит тело,

если всё равно ему?

Паленины дух смердящий...

Человечек завалящий

озорно глядит в упор:

хошь ещё, давай на спор!

И словесности изящной

далеко до этих пор.

Дым вокзальный Русью пахнет.

Что ни шаг, то край земли.

...Налетит, бабахнет, ахнет,

долго рушится вдали.

ПИСЁМУШКО

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажоный

на два годичка незашто посажоный

говорят не виноватый ты Ванюшко

кланяется тебе твоя мамушка

и всем товарищам твоим и всем начальникам

как и звать не знаю величать ли как

прости Ванюшко меня простоголовую

таку негодну дурословую

всё и складываю нонь да причитываю

а писёмушка твово не прочитываю

а прочитыват сын мой Вовушко

он и пишет всяко писёмушко

родной сын посажоный куролесливый

а чужой учёный жалесливый

скажу сделай чо дак он и рад

а уходит сам в байну в трубу играт

и пошто эту гадось в рот берёш

такой смирный весёлый да всем хорош

у его труба ли квохчет ли керкает

а ку песню заведёт всю сковеркает

давай брату гыт мать писать письмо

а письмо вперёд и бежит само

нет уж мать по порядку веди не спеши

а ты не слушай меня знай пиши

дуда гнутая сарафаном звать

вся серебряна с такима папинкам

в байны сам сидит раскладёт тетрадь

нуко с птачкама такима с крапинкам

а лони пришло эких-то пятеро

кто таки а говорят с конца озера

дак в палатке совсем их заморозило

а у Вовушки ни отца ни матери

запустила их в зимню горницу

сама думаю кака может вольница

нет гыт мать мы художники

и тебе ещё может помощники

эти двое-то с двоима женама

так что мы тебе не грабители

жаль смеюся говорю что не видели

непутёвого мово посажоного

а ты Вовушко не жанат чево

а гыт мать всё в жизни обманчиво

а сам поглядыват на фотку на сестру твою

на такую же дуру безпутную

добротой да красотой своей нещасную

в батьку видно тихую согласную

а вот как сынушко заключенной ты мой

одна беда мне с твоей тюрьмой

как пошли дожди картошка не копана

а сыны ушли дак не прикованы

мне высокодавленье такой степени

ин до звездочек до края потемени

всю шатает меня ровно пьяную

на коленках в борозде тут и плаваю

изустала да пала да запела я

во всю голову дура угорелая

говорить-то путём разучилася

до того сей год с картошкой добилася

не сердис на меня сыночек Ванюшко

плоха стала я где бы батюшку

нету батюшки нигде нет и в Пудоже

видно ждут меня к себе знать зовут уже

поклонися от меня всем начальникам

каким товарищам как звать величать ли как

а ещё тебе сам напишет Вовушко

напиши ему безпутному два словушка

и за что только Бог меня наказыват

знает все мои грехи да не сказыват

* * *

Через поле, через лес.

Поднебесных и плакучих

елей сумрачный навес —

и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.

Топкая глухая хвоя.

Дебря Нижняя моя —

всё наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист

рукописи стародавней —

озарён, глубок и мглист

тёмный свод родных преданий.

И роднее всех святынь —

невзначай в избе крестьянской —

наша гордая латынь —

кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу —

позабуду без заботы.

Хоть умру — а продышу,

продышу — до той немоты.

* * *

Одна заветная? Их две

в моей болящей голове:

одна — земля, другая — небо,

и нет меня без них. И мне бы

небес не знать, землёй не стать...

Неизмерима благодать:

ужели — третья? Быть не может!

Так, значит, век ещё не прожит?

Взбежал, как мальчик по лучу, —

о как светло... как жить хочу...

#ВладимирЛеонович, #антологиярусскоголиризмаххвек, #студияалександравасинамакарова, #русскаяпоэзия,

#АлександрВасинМакаров, #русскийлиризм,

Второй муж матери — Леонович Николай Валерьянович (дворянин, коренной москвич, инженер-строитель) — дал свою фамилию и отчество приёмному сыну; он же увёз семью в Подмосковье, когда стали пропадать их соседи по костромскому дому...

«Я окончил московскую школу*, учился в Одесской мореходке, в Военном институте иностранных языков, служил в артиллерии, учился на филфаке МГУ (аж до пятого курса), работал на красноярской ж/д, на строительстве Запсиба**, в газетах и журналах, преподавал словесность в сельской школе***, плотничал в бригаде шабашников, вёл литкружки, консультировал авторов безчисленных поэтических и прозаических поползновений в литературу, сам предпринимал эти попытки, года с 56-го, когда инвалидом советской армии вернулся из Гороховских лагерей, едва не отдал Богу душу и вот уже 40 лет выкарабкиваюсь к рабочему состоянию < ... >

В анкетах о профессии пишу “разнорабочий”»****.

Владимир Николаевич Леонович — автор пяти книг стихотворений, участник Комиссии по литнаследству репрессированных писателей, руководитель литстудии в Доме Цветаевой, известный переводчик грузинских поэтов.

Любил свою Кострому. Там и умер.

________________

* Вместе с Ю. Визбором. — Ред.

** Вместе с С. Дрофенко. — Ред.

*** На родине Н. Рубцова, в с. Никольском Вологодской обл. — Ред.

**** Писатели России. (Автобиографии со временников.) М., 1999. С. 288.

* * *

Я вышел из унылой гари

на место свежее, где тёк

во льду и хвое светлокарий

и тёмнокарий ручеёк.

Светилось донце золотое.

Весна запаздывала. Я

напился зимнего настоя,

сказал, что я тебя не стою,

и поглядел в глаза ручья.

Еловый бор неколебимо

стоял и слушал — и одно

я повторял: мне всё любимо,

мне всё любимо, всё — равно

любимо... Благорастворенье —

несчастье верное моё...

И в чащу вновь вошёл я тенью

и светом вышел из неё.

ОКТЯБРЬ

Первая в этом апреле лимонница.

Д. Голубков

Вечером иней, ночью всполох.

Вышел и вижу: силы небесные!

Свет из потемени вызволил Бог,

переливаются струи отвесные.

Полночи нет. Потемнеет к утру,

но засинеет, ослабнет и тронется...

Первой забрезжит бумага — к добру! —

с этого свет начинается в горнице.

Снежно белеет отава-трава,

облако ночью спустилось на озеро —

так и лежит на протоке, едва

сносит его... У мостков подморозило.

Бабочка? Ты ли — об этой поре?

Вголь облетела берёза-лимонница.

Митина бабочка — в октябре?

Кто о погубленной жизни помолится?

Вот и согрелась в ладонях — летит!

Жёлтого, красного столько нападало...

Бог тебя мучит — однако простит,

что напылил, наспешил. Ох, не надо бы...

Листья, вощёные словно, везде.

Видишь — на всех драгоценные капельки.

Воду куда-то везут по воде

эти старательные кораблики.

Ты написал бы — ведь ты колорист —

блёклую гладь неподвижно-хрустальную,

чистое дно выстилающий лист —

свежую паль, купину огнепальную —

свет верховой... Всю красу и напасть —

мне ль одному не дышать очарованно?

Озеро, распростёртое всласть,

берег далёкий — неясный, зарёванный...

РУСЬЮ ПАХНЕТ

Дым вокзальный Русью пахнет.

Без билета на мели.

Над перроном как бабахнет —

реактивные пошли.

Отдалось, прошло со звоном

коридором звуковым,

пылью кислою, озоном

потянуло грозовым...

Человечек в чём-то сером

на скамейке МПС

сам к себе таким манером

вызывает интерес:

чиркнет спичкой — и втыкает

прямо в кожу — ничего! —

стоймя спичка догорает

на ладони у него.

Чёрные фигурки вдовьи

возникают, как в кино —

дальним планом — на ладони,

нечувствительной давно.

На ладонь и потылицу

не хватает коробка.

Как ежова рукавица

растопырена рука.

Что же в нём перегорело

за войну ли, за тюрьму,

если боли просит тело,

если всё равно ему?

Паленины дух смердящий...

Человечек завалящий

озорно глядит в упор:

хошь ещё, давай на спор!

И словесности изящной

далеко до этих пор.

Дым вокзальный Русью пахнет.

Что ни шаг, то край земли.

...Налетит, бабахнет, ахнет,

долго рушится вдали.

ПИСЁМУШКО

Здрастуй Ванюшко мой сынушко бажоный

на два годичка незашто посажоный

говорят не виноватый ты Ванюшко

кланяется тебе твоя мамушка

и всем товарищам твоим и всем начальникам

как и звать не знаю величать ли как

прости Ванюшко меня простоголовую

таку негодну дурословую

всё и складываю нонь да причитываю

а писёмушка твово не прочитываю

а прочитыват сын мой Вовушко

он и пишет всяко писёмушко

родной сын посажоный куролесливый

а чужой учёный жалесливый

скажу сделай чо дак он и рад

а уходит сам в байну в трубу играт

и пошто эту гадось в рот берёш

такой смирный весёлый да всем хорош

у его труба ли квохчет ли керкает

а ку песню заведёт всю сковеркает

давай брату гыт мать писать письмо

а письмо вперёд и бежит само

нет уж мать по порядку веди не спеши

а ты не слушай меня знай пиши

дуда гнутая сарафаном звать

вся серебряна с такима папинкам

в байны сам сидит раскладёт тетрадь

нуко с птачкама такима с крапинкам

а лони пришло эких-то пятеро

кто таки а говорят с конца озера

дак в палатке совсем их заморозило

а у Вовушки ни отца ни матери

запустила их в зимню горницу

сама думаю кака может вольница

нет гыт мать мы художники

и тебе ещё может помощники

эти двое-то с двоима женама

так что мы тебе не грабители

жаль смеюся говорю что не видели

непутёвого мово посажоного

а ты Вовушко не жанат чево

а гыт мать всё в жизни обманчиво

а сам поглядыват на фотку на сестру твою

на такую же дуру безпутную

добротой да красотой своей нещасную

в батьку видно тихую согласную

а вот как сынушко заключенной ты мой

одна беда мне с твоей тюрьмой

как пошли дожди картошка не копана

а сыны ушли дак не прикованы

мне высокодавленье такой степени

ин до звездочек до края потемени

всю шатает меня ровно пьяную

на коленках в борозде тут и плаваю

изустала да пала да запела я

во всю голову дура угорелая

говорить-то путём разучилася

до того сей год с картошкой добилася

не сердис на меня сыночек Ванюшко

плоха стала я где бы батюшку

нету батюшки нигде нет и в Пудоже

видно ждут меня к себе знать зовут уже

поклонися от меня всем начальникам

каким товарищам как звать величать ли как

а ещё тебе сам напишет Вовушко

напиши ему безпутному два словушка

и за что только Бог меня наказыват

знает все мои грехи да не сказыват

* * *

Через поле, через лес.

Поднебесных и плакучих

елей сумрачный навес —

и никто мне не попутчик.

Тесны тропы бытия.

Топкая глухая хвоя.

Дебря Нижняя моя —

всё наследство родовое.

Уцелел, на счастье, лист

рукописи стародавней —

озарён, глубок и мглист

тёмный свод родных преданий.

И роднее всех святынь —

невзначай в избе крестьянской —

наша гордая латынь —

кровь моя и смысл славянский.

Ничего не запишу —

позабуду без заботы.

Хоть умру — а продышу,

продышу — до той немоты.

* * *

Одна заветная? Их две

в моей болящей голове:

одна — земля, другая — небо,

и нет меня без них. И мне бы

небес не знать, землёй не стать...

Неизмерима благодать:

ужели — третья? Быть не может!

Так, значит, век ещё не прожит?

Взбежал, как мальчик по лучу, —

о как светло... как жить хочу...

#ВладимирЛеонович, #антологиярусскоголиризмаххвек, #студияалександравасинамакарова, #русскаяпоэзия,

#АлександрВасинМакаров, #русскийлиризм,