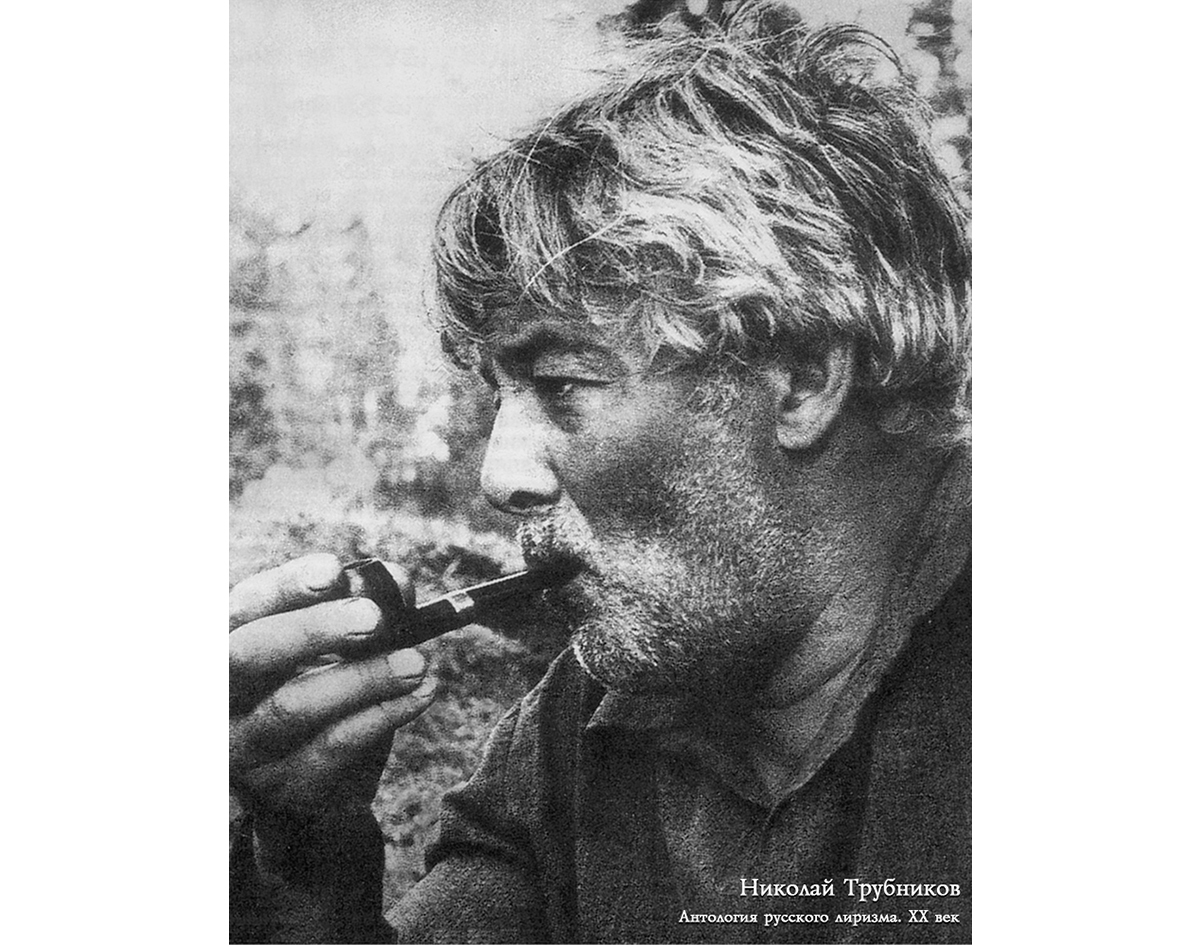

По рождению москвич. Во время войны был в эвакуации в Сибири, работал в Баргузинском заповеднике. В 60-м году окончил философский факультет МГУ, а в 1963-м аспирантуру Института философии АН СССР*. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, оставлен работать в институте. Главными пристрастиями в философии стали для Николая Николаевича Трубникова проблемы сущности и смысла человеческого бытия. Известен он и как автор прозаических произведений**.

____________________________

* Научный руководитель Э. В. Ильенков.

** Напр., рассказ «Светик мой Олёшенька», повесть «Зефи, светлое моё Божество, или После заседания» и др.

Я пишу это не для хорошо устроенных и довольных собой. Не для тех, кто прочно осел на своем месте, пустил корни и нашёл покой самоудовлетворения. Не для спящих. Они своего почти достигли. Осталась малость, чтобы они достигли всего и не просыпались.

Я пишу для тех, кто не спит, кто ищет иных почв, иных, более чистых соков жизни, чем те, какие могла бы она дать сама собой. Для тех, чей дух не устал жить, растёт и развивается, независимо от числа и тяжести прожитых лет, и требует пищи, тепла и света, то есть необходимых условий жизни.

Я и сам, седой и беззубый, более прожившийся жизнью, чем проживший жизнь, скорее получавший шлепки и удары, чем наносивший их, хотя могло быть и это, в чём (не во всём, однако) сейчас искренне каюсь, всё ещё ищу эту свою почву, этот свет и эту пищу. И эта жажда сильнее, чем желание покоя и ощущение старости. Я всё ещё не устал — так ощущаю себя, — всё ещё молод той неукоренённостью или незакоренелостью духа, которая не позволяет позабыть о давно прошедшей, безконечно требовательной к себе и к миру юности, о запросах и вопросах, мучивших когда-то.

И я знаю сейчас — это-то я знаю хорошо, — что жизнь сама по себе, какова бы она ни была, мудрая или неудавшаяся, достойная подражания или дурная, сама по себе не может раскрыть и ответить.

Она сама «не от мира сего».

Она сама ищет и всё ещё не нашла постоянного пристанища. Она сама, эта слегка потерявшаяся и растерявшаяся жизнь, тоже нуждается в том, чтобы получить то и другое, если бы нашёлся кто-то, кто захотел бы и смог приютить её и ответить ей.

...Шла весна 1943 года, была эвакуация, был голод, была дистрофия, тоска «по дому» в условиях чуждой жизни. На фоне всего этого... было неожиданное состояние озарения, своего рода «ясновидения» — отчётливейшего сознания безпредельной и безпредельно прекрасной и величественной красоты мира и красоты в этом мире человека: красоты человеческого тела, его костяка и тканей, его вертикальной, ввысь устремлённой организации, гармонической красоты его облика и его лица, человеческих глаз, изумительных не столько своим рисунком и формой, сколько способностью проникать в большое и малое, светлое и тёмное; красоты человеческих пальцев, изумительных своей подвижностью и умением взяться за вещь, какова бы ни была её форма и сущность... способных создать то, чего не видели никогда, но что хотели бы увидеть глаза; ощущение всемогущества и вездесущества человеческой мысли, способной преодолеть расстояния, каких не достигает глаз, различать и созидать формы, недоступные человеческим рукам; способной вобрать в себя весь этот безмерно большой и многообразный мир...

И вместе со всем этим, безконечно величественным и прекрасным, было одновременное, почти телесное ощущение (до физической боли!) обидной хрупкости, непрочности, безобразно, безсмысленно лёгкой разрушимости всего этого величественного, гармонического и совершенного, уравновешенного с ничтожными «девятью граммами», и безвозвратно исчезающего даже не в силу одних только примитивных и грубых орудий человеческого убийства — на то ведь и война, — а в результате лёгкого, как прикосновение ветра, головокружения, в котором, пошатнувшись, падает свет, меркнет мир, собирается в точку и гаснет навсегда.

Собирается, гаснет и уплывает в небытие. Гаснет и уходит.

Гаснут и уходят: и он, человек, и весь этот безконечный светлый его мир, это безпредельное голубое и зелёное его бытие. Во тьму небытия. В ничто.

Чистое бытие есть свет. Нечистое — цвет. Ничто же есть просто небытие, ни чистое, ни нечистое, просто небытие.

Что есть небытие, таким образом, просто и ясно. А что есть бытие? Что есть жизнь? Каков её смысл? И имеет ли она этот смысл? Обладает ли, и если обладает, то каким именно?

Ответов не было. Была жажда, сохранившая и даже усилившая новым полузнанием старые вопросы, породившая новые...

Всю жизнь эти вопросы прошли рядом.

Всю жизнь. И это, пожалуй, единственная верность, с какой довелось мне встретиться в жизни, в людях и в себе самом.

На мне лежит долг сказать — желают или не желают меня слушать — о том, что я знаю. Долг перед собой, это знание искавшим и нуждавшимся в нём, перед другими, искавшими его и тоже нуждавшимися в нём, перед теми, кто будет искать его, кто был и кто есть, кто уже пришёл и кто ещё придёт в этот мир, в котором были они, в котором был я и который я, как и они, любил...

Если отвлечься от непроходимо наивной и безпомощной житейской мудрости, вроде того,

что человек каким-то образом (кем-то или чем-то, Богом или природой и т. д.) создан для чего-то одного, как птица для чего-то другого;

что человек существует «для общества», как это утверждает одна из героинь Островского-драматурга, или «для другого человека», как говорит горьковский Лука;

что человек существует «ради будущего» или «ради будущего человека» и т. д.;

то есть всякий раз ради чего-то такого, что оказывается за пределами конечной и частной человеческой жизни, за пределами единственной и неповторимой человеческой личности и судьбы... или если не по ту сторону и не за её пределами, то он «живёт ради жизни», что также мало продвигает нас к пониманию сущности человеческой жизни, потому что и умирает-то человек тогда не иначе, чем «ради смерти» и т. д.;

если, таким образом, отвлечься от всякого рода наивных или хитрых, наивно-безхитростных или наивно-хитрых, в равной мере неубедительных формул человеческой жизни, то единственный более или менее правдивый ответ:

«Человек рождается, чтобы умереть», — вот первая и последняя «целесообразность» человеческой жизни и в то же время «единственно надёжная» её достоверность с точки зрения «объективной и строгой» науки.

Жизнь абсурдна? Да, бывает, слишком часто бывает абсурдна. Но ведь не сплошь же абсурдна, не безпредельно, иначе мы просто не определили бы её так, если бы не знали этого предела.

Человек умирает? Да, умирает. Но ведь и рождается. И одно, вероятнее всего, стоит другого, если даже самый усталый не устаёт от жизни и проклинает своё рождение лишь перед лицом смерти, тогда как нерождённый не благословляет и не проклинает, не устаёт и не отдыхает, вообще не имеет никакой участи, ни плохой, ни хорошей...

Жизнь трагична? Да, бывает и трагична. Но почему только трагична? Гибель прекрасного? Но тогда и прекрасна.

И в чём корень трагизма человеческой жизни? Почему именно трагедия? Почему не фарс, не смешная «незадача», не комедия чудаков, поверивших в безсмысленность и не пожелавших протянуть руку и сорвать уже созревшие плоды?

Поверивших в Судьбу и Случай и начавших искать там, где никто для них ничего не припрятал. Поверивших в Необходимость и захотевших жать там, где никто не позаботился ни вспахать, ни посеять. Взыскавших смысл в том, чему никто — ни сами они прежде всего — не позаботился сообщить этот смысл, который они захотели найти.

Каков, например, смысл жизни — она ведь тоже живёт — улитки? А земляного червя? Муравья или клопа? И может ли большим изначальным смыслом обладать «сама по себе» человеческая жизнь, если искать его в самой её изначальности? Она или вовсе не имеет никакого изначального смысла, или если и имеет его, то никак не больше — и с какой, собственно, стати больше? — чем жизнь улитки или червя.

Надо спросить: жизнь не имеет смысла, потому что она в принципе есть нечто безсмысленное?.. или потому что ещё не обрела его (хотя и могла бы его иметь, если бы сумела приобрести этот смысл)*?

В том-то как раз и заключается корень вопроса, что в жизни самой по себе вообще нет никакого раз и навсегда заданного, однажды определённого смысла. Но в ней нет и до конца определившегося и неспособного каким бы то ни было образом изменяться смысла, как нет и сплошь необходимой необходимости, вполне случайной случайности, целиком рокового рока и однажды суженной судьбы.

В том-то как раз и заключается дело, что жизнь — прежде всего человеческая жизнь — не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаём ей.

Жизнь не имеет никакого, ни мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагического, ни другого заранее заданного смысла.

Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об изначальном смысле, безплодность которого очевидна, на вопрос об окончательном смысле, позволяя судить и о том срединном и промежуточном, где находимся сегодня мы и где этот вопрос имеет неотвлечённый смысл, где он, собственно, и при обретает всю полноту своего значения.

Смысл человеческой жизни, таким образом, находится (в двойном смысле этого слова, то есть пребывает и открывается) в становлении.

Мы искали смысл человеческой жизни в необходимости, в изначальности, в миропорядке и горевали, что не находим его. Найди его в изначальном и необходимом, в самом миропорядке, не лишили бы мы себя самой возможности выбирать и созидать свою человеческую сущность? Не нашли ли мы нечто большее, чем искали, и нечто лучшее, чем когда-либо рассчитывали найти там, где до сих пор искали, — возможность, возможность поиска человеческого смысла жизни, возможность его созидания, то есть свободу?

Значит, можно и нужно трудиться сегодня и всякий день жизни, ибо как прошлое посеяло семена тех плодов, которые мы (с радостью или отвращением) вкушаем сегодня, так и будущее родит лишь то, семена чего будут выбраны и посеяны сегодня...

«Вот почему, — пишет Мелвилл**, — тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби, смертный этот не может быть прав — он либо лицемер, либо простак». Однако, добавляет он тут же, «существует мудрость, которая есть скорбь, но есть так же скорбь, которая есть безумие».

Надо понять безсмертие. Мысль о безсмертии тоже может напугать страшнее всякой смерти...

Если мы имеем такое безсмертие, когда смерть невозможна, то такая жизнь была бы обречена на вечные муки, была бы самым мрачным адом. Но ведь «природа» уже позаботилась о том, чтобы человек умирал не позже, чем человек может прожить.

И теперь дело человека позаботиться о том, чтобы он умирал не раньше, чем хочет умереть.

Не есть ли она (смерть) вообще дело нашего произвола, хотя мы ещё не знаем этого?

Жизнь как «целое» предполагает не только рождение, но и смерть. Лишь первый день в связи с последним проявляет до конца сущность человеческого становления.

Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года: не только физически, ибо физически родился младенец Лёвушка. А сколько Лёвушек родилось в этот день? В метафизическом смысле он рождался каждый день своей жизни, как каждый день своей жизни и умирал. И, даже физически умерев 20 ноября 1910 года, продолжал и продолжает ежедневно рождаться, уже «не для себя», правда, а для миллионов читателей. Но ведь и жил он «не для себя».

(...Безсмертны Толстой, Сократ, Будда и т. д. — в пределах, конечно, безсмертия человеческого рода, а за этими пределами вряд ли кто-нибудь захотел быть «безсмертным».)

_______________________________

* Или, что, пожалуй, ещё больше соответствует истине, она уже имеет смысл и приобрела его, просто это — не совсем тот смысл, какой мы хотели бы найти в ней, хотя в принципе, если бы не этот приобретёный ею смысл, ничто не противоречило бы тому, чтобы она могла приобрести тот, какой можно было бы счесть достойным и разумным. — Прим. Н. Трубникова.

**Американский писатель XIX в., автор романа «Моби Дик», которому посвящена работа Н. Трубникова «Притча о Белом Ките» (1971 г.). — Ред.

Жизнь не противоположна смерти, как смерть не противоположна жизни. Жизни противоположна безжизненность, как смерти — рождение.

Отсутствие смерти не предполагает жизни. Оно предполагает отсутствие рождения, то есть в конечном счёте отсутствие жизни.

Смерть предполагает жизнь, начинается с жизнью и с жизнью же — каким бы парадоксальным это ни показалось — заканчивается.

Конец жизни есть конец смерти, то есть умирания. По существу, смерти нет, есть смертное, то есть живое. Смерть... есть противопонятие. Негативное определение жизни.

— Как похоронить тебя, Сократ? — спросил кто-то из друзей в день его смерти.

— Плохо же ты научился, если задаёшь такой вопрос. Меня похоронить ты не сможешь.

«Новая идея смерти рождает новую культуру». (О. Шпенглер). Новую культуру рождает новая идея безсмертия, то есть идея новой жизни!

...Самый глубокий смысл заключён не в том, что и о чём мы говорим, а что и как мы делаем.

Я назвал моих собеседников имена. С ними и я не был одинок, узнавая минуты самой высокой и чистой радости. И я хотел бы спросить: не это ли их бытие — бытие смертных в жизни и безсмертных в смерти — есть истинное и подлинное наше бытие, то самое, которое не знает тления, где розы цветут без шипов и агнцы возлегли с волчищами, где Моби Дик всё ещё бороздит великую гладь океана рядом с неспокойным «Пекодом», где сто раз распятый Аввакум добрососедствует с «жюком» Никоном...

Завидная жизнь. Завидная судьба. Смерть, отняв всё, что дала жизнь, сторицей возвратила то, что жизнь отняла. Так она обычно и поступает. Со всеми. С ними и с нами.

____________________________

* Научный руководитель Э. В. Ильенков.

** Напр., рассказ «Светик мой Олёшенька», повесть «Зефи, светлое моё Божество, или После заседания» и др.

ПРОСПЕКТ КНИГИ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

(фрагменты)

Я пишу это не для хорошо устроенных и довольных собой. Не для тех, кто прочно осел на своем месте, пустил корни и нашёл покой самоудовлетворения. Не для спящих. Они своего почти достигли. Осталась малость, чтобы они достигли всего и не просыпались.

Я пишу для тех, кто не спит, кто ищет иных почв, иных, более чистых соков жизни, чем те, какие могла бы она дать сама собой. Для тех, чей дух не устал жить, растёт и развивается, независимо от числа и тяжести прожитых лет, и требует пищи, тепла и света, то есть необходимых условий жизни.

Я и сам, седой и беззубый, более прожившийся жизнью, чем проживший жизнь, скорее получавший шлепки и удары, чем наносивший их, хотя могло быть и это, в чём (не во всём, однако) сейчас искренне каюсь, всё ещё ищу эту свою почву, этот свет и эту пищу. И эта жажда сильнее, чем желание покоя и ощущение старости. Я всё ещё не устал — так ощущаю себя, — всё ещё молод той неукоренённостью или незакоренелостью духа, которая не позволяет позабыть о давно прошедшей, безконечно требовательной к себе и к миру юности, о запросах и вопросах, мучивших когда-то.

И я знаю сейчас — это-то я знаю хорошо, — что жизнь сама по себе, какова бы она ни была, мудрая или неудавшаяся, достойная подражания или дурная, сама по себе не может раскрыть и ответить.

Она сама «не от мира сего».

Она сама ищет и всё ещё не нашла постоянного пристанища. Она сама, эта слегка потерявшаяся и растерявшаяся жизнь, тоже нуждается в том, чтобы получить то и другое, если бы нашёлся кто-то, кто захотел бы и смог приютить её и ответить ей.

* * *

...Шла весна 1943 года, была эвакуация, был голод, была дистрофия, тоска «по дому» в условиях чуждой жизни. На фоне всего этого... было неожиданное состояние озарения, своего рода «ясновидения» — отчётливейшего сознания безпредельной и безпредельно прекрасной и величественной красоты мира и красоты в этом мире человека: красоты человеческого тела, его костяка и тканей, его вертикальной, ввысь устремлённой организации, гармонической красоты его облика и его лица, человеческих глаз, изумительных не столько своим рисунком и формой, сколько способностью проникать в большое и малое, светлое и тёмное; красоты человеческих пальцев, изумительных своей подвижностью и умением взяться за вещь, какова бы ни была её форма и сущность... способных создать то, чего не видели никогда, но что хотели бы увидеть глаза; ощущение всемогущества и вездесущества человеческой мысли, способной преодолеть расстояния, каких не достигает глаз, различать и созидать формы, недоступные человеческим рукам; способной вобрать в себя весь этот безмерно большой и многообразный мир...

И вместе со всем этим, безконечно величественным и прекрасным, было одновременное, почти телесное ощущение (до физической боли!) обидной хрупкости, непрочности, безобразно, безсмысленно лёгкой разрушимости всего этого величественного, гармонического и совершенного, уравновешенного с ничтожными «девятью граммами», и безвозвратно исчезающего даже не в силу одних только примитивных и грубых орудий человеческого убийства — на то ведь и война, — а в результате лёгкого, как прикосновение ветра, головокружения, в котором, пошатнувшись, падает свет, меркнет мир, собирается в точку и гаснет навсегда.

Собирается, гаснет и уплывает в небытие. Гаснет и уходит.

Гаснут и уходят: и он, человек, и весь этот безконечный светлый его мир, это безпредельное голубое и зелёное его бытие. Во тьму небытия. В ничто.

Чистое бытие есть свет. Нечистое — цвет. Ничто же есть просто небытие, ни чистое, ни нечистое, просто небытие.

Что есть небытие, таким образом, просто и ясно. А что есть бытие? Что есть жизнь? Каков её смысл? И имеет ли она этот смысл? Обладает ли, и если обладает, то каким именно?

Ответов не было. Была жажда, сохранившая и даже усилившая новым полузнанием старые вопросы, породившая новые...

Всю жизнь эти вопросы прошли рядом.

Всю жизнь. И это, пожалуй, единственная верность, с какой довелось мне встретиться в жизни, в людях и в себе самом.

На мне лежит долг сказать — желают или не желают меня слушать — о том, что я знаю. Долг перед собой, это знание искавшим и нуждавшимся в нём, перед другими, искавшими его и тоже нуждавшимися в нём, перед теми, кто будет искать его, кто был и кто есть, кто уже пришёл и кто ещё придёт в этот мир, в котором были они, в котором был я и который я, как и они, любил...

* * *

Я ни в малейшей мере не думаю, что мой ответ способен изменить мир. Но я хотел бы всё же предложить ту точку человеческой опоры, по крайней мере указать область, где был бы небезнадёжен поиск этой точки, всем тем, кто захотел бы слушать и мог услышать, кому знакома эта тоска по осмысленности.О СМЫСЛЕ И СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Если отвлечься от непроходимо наивной и безпомощной житейской мудрости, вроде того,

что человек каким-то образом (кем-то или чем-то, Богом или природой и т. д.) создан для чего-то одного, как птица для чего-то другого;

что человек существует «для общества», как это утверждает одна из героинь Островского-драматурга, или «для другого человека», как говорит горьковский Лука;

что человек существует «ради будущего» или «ради будущего человека» и т. д.;

то есть всякий раз ради чего-то такого, что оказывается за пределами конечной и частной человеческой жизни, за пределами единственной и неповторимой человеческой личности и судьбы... или если не по ту сторону и не за её пределами, то он «живёт ради жизни», что также мало продвигает нас к пониманию сущности человеческой жизни, потому что и умирает-то человек тогда не иначе, чем «ради смерти» и т. д.;

если, таким образом, отвлечься от всякого рода наивных или хитрых, наивно-безхитростных или наивно-хитрых, в равной мере неубедительных формул человеческой жизни, то единственный более или менее правдивый ответ:

«Человек рождается, чтобы умереть», — вот первая и последняя «целесообразность» человеческой жизни и в то же время «единственно надёжная» её достоверность с точки зрения «объективной и строгой» науки.

* * *

Жизнь глупа и печальна? Да, бывает глупа и печальна, очень даже глупа и очень печальна.Жизнь абсурдна? Да, бывает, слишком часто бывает абсурдна. Но ведь не сплошь же абсурдна, не безпредельно, иначе мы просто не определили бы её так, если бы не знали этого предела.

Человек умирает? Да, умирает. Но ведь и рождается. И одно, вероятнее всего, стоит другого, если даже самый усталый не устаёт от жизни и проклинает своё рождение лишь перед лицом смерти, тогда как нерождённый не благословляет и не проклинает, не устаёт и не отдыхает, вообще не имеет никакой участи, ни плохой, ни хорошей...

Жизнь трагична? Да, бывает и трагична. Но почему только трагична? Гибель прекрасного? Но тогда и прекрасна.

И в чём корень трагизма человеческой жизни? Почему именно трагедия? Почему не фарс, не смешная «незадача», не комедия чудаков, поверивших в безсмысленность и не пожелавших протянуть руку и сорвать уже созревшие плоды?

Поверивших в Судьбу и Случай и начавших искать там, где никто для них ничего не припрятал. Поверивших в Необходимость и захотевших жать там, где никто не позаботился ни вспахать, ни посеять. Взыскавших смысл в том, чему никто — ни сами они прежде всего — не позаботился сообщить этот смысл, который они захотели найти.

Каков, например, смысл жизни — она ведь тоже живёт — улитки? А земляного червя? Муравья или клопа? И может ли большим изначальным смыслом обладать «сама по себе» человеческая жизнь, если искать его в самой её изначальности? Она или вовсе не имеет никакого изначального смысла, или если и имеет его, то никак не больше — и с какой, собственно, стати больше? — чем жизнь улитки или червя.

Надо спросить: жизнь не имеет смысла, потому что она в принципе есть нечто безсмысленное?.. или потому что ещё не обрела его (хотя и могла бы его иметь, если бы сумела приобрести этот смысл)*?

В том-то как раз и заключается корень вопроса, что в жизни самой по себе вообще нет никакого раз и навсегда заданного, однажды определённого смысла. Но в ней нет и до конца определившегося и неспособного каким бы то ни было образом изменяться смысла, как нет и сплошь необходимой необходимости, вполне случайной случайности, целиком рокового рока и однажды суженной судьбы.

В том-то как раз и заключается дело, что жизнь — прежде всего человеческая жизнь — не обладает никаким смыслом, помимо того, какой мы сами сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способами нашего бытия придаём ей.

Жизнь не имеет никакого, ни мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагического, ни другого заранее заданного смысла.

Этот ответ смещает центр тяжести с вопроса об изначальном смысле, безплодность которого очевидна, на вопрос об окончательном смысле, позволяя судить и о том срединном и промежуточном, где находимся сегодня мы и где этот вопрос имеет неотвлечённый смысл, где он, собственно, и при обретает всю полноту своего значения.

Смысл человеческой жизни, таким образом, находится (в двойном смысле этого слова, то есть пребывает и открывается) в становлении.

Мы искали смысл человеческой жизни в необходимости, в изначальности, в миропорядке и горевали, что не находим его. Найди его в изначальном и необходимом, в самом миропорядке, не лишили бы мы себя самой возможности выбирать и созидать свою человеческую сущность? Не нашли ли мы нечто большее, чем искали, и нечто лучшее, чем когда-либо рассчитывали найти там, где до сих пор искали, — возможность, возможность поиска человеческого смысла жизни, возможность его созидания, то есть свободу?

Значит, можно и нужно трудиться сегодня и всякий день жизни, ибо как прошлое посеяло семена тех плодов, которые мы (с радостью или отвращением) вкушаем сегодня, так и будущее родит лишь то, семена чего будут выбраны и посеяны сегодня...

* * *

Будущее для «я» — рано или поздно — смерть. И от неё никуда не уйти. Она приходит и напоминает о тщете всех человеческих усилий. Что мне толку от будущего? От будущего рая, если я жил и прожил в аду?«Вот почему, — пишет Мелвилл**, — тот смертный, в ком больше веселья, чем скорби, смертный этот не может быть прав — он либо лицемер, либо простак». Однако, добавляет он тут же, «существует мудрость, которая есть скорбь, но есть так же скорбь, которая есть безумие».

Надо понять безсмертие. Мысль о безсмертии тоже может напугать страшнее всякой смерти...

Если мы имеем такое безсмертие, когда смерть невозможна, то такая жизнь была бы обречена на вечные муки, была бы самым мрачным адом. Но ведь «природа» уже позаботилась о том, чтобы человек умирал не позже, чем человек может прожить.

И теперь дело человека позаботиться о том, чтобы он умирал не раньше, чем хочет умереть.

Не есть ли она (смерть) вообще дело нашего произвола, хотя мы ещё не знаем этого?

Жизнь как «целое» предполагает не только рождение, но и смерть. Лишь первый день в связи с последним проявляет до конца сущность человеческого становления.

Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года: не только физически, ибо физически родился младенец Лёвушка. А сколько Лёвушек родилось в этот день? В метафизическом смысле он рождался каждый день своей жизни, как каждый день своей жизни и умирал. И, даже физически умерев 20 ноября 1910 года, продолжал и продолжает ежедневно рождаться, уже «не для себя», правда, а для миллионов читателей. Но ведь и жил он «не для себя».

(...Безсмертны Толстой, Сократ, Будда и т. д. — в пределах, конечно, безсмертия человеческого рода, а за этими пределами вряд ли кто-нибудь захотел быть «безсмертным».)

_______________________________

* Или, что, пожалуй, ещё больше соответствует истине, она уже имеет смысл и приобрела его, просто это — не совсем тот смысл, какой мы хотели бы найти в ней, хотя в принципе, если бы не этот приобретёный ею смысл, ничто не противоречило бы тому, чтобы она могла приобрести тот, какой можно было бы счесть достойным и разумным. — Прим. Н. Трубникова.

**Американский писатель XIX в., автор романа «Моби Дик», которому посвящена работа Н. Трубникова «Притча о Белом Ките» (1971 г.). — Ред.

ПОЛЮСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ

Жизнь не противоположна смерти, как смерть не противоположна жизни. Жизни противоположна безжизненность, как смерти — рождение.

Отсутствие смерти не предполагает жизни. Оно предполагает отсутствие рождения, то есть в конечном счёте отсутствие жизни.

Смерть предполагает жизнь, начинается с жизнью и с жизнью же — каким бы парадоксальным это ни показалось — заканчивается.

Конец жизни есть конец смерти, то есть умирания. По существу, смерти нет, есть смертное, то есть живое. Смерть... есть противопонятие. Негативное определение жизни.

— Как похоронить тебя, Сократ? — спросил кто-то из друзей в день его смерти.

— Плохо же ты научился, если задаёшь такой вопрос. Меня похоронить ты не сможешь.

ИДЕЯ СМЕРТИ — ИДЕЯ ЖИЗНИ

«Новая идея смерти рождает новую культуру». (О. Шпенглер). Новую культуру рождает новая идея безсмертия, то есть идея новой жизни!

ИДЕЯ И ИДЕАЛ ЖИЗНИ

...Самый глубокий смысл заключён не в том, что и о чём мы говорим, а что и как мы делаем.

Я назвал моих собеседников имена. С ними и я не был одинок, узнавая минуты самой высокой и чистой радости. И я хотел бы спросить: не это ли их бытие — бытие смертных в жизни и безсмертных в смерти — есть истинное и подлинное наше бытие, то самое, которое не знает тления, где розы цветут без шипов и агнцы возлегли с волчищами, где Моби Дик всё ещё бороздит великую гладь океана рядом с неспокойным «Пекодом», где сто раз распятый Аввакум добрососедствует с «жюком» Никоном...

Завидная жизнь. Завидная судьба. Смерть, отняв всё, что дала жизнь, сторицей возвратила то, что жизнь отняла. Так она обычно и поступает. Со всеми. С ними и с нами.