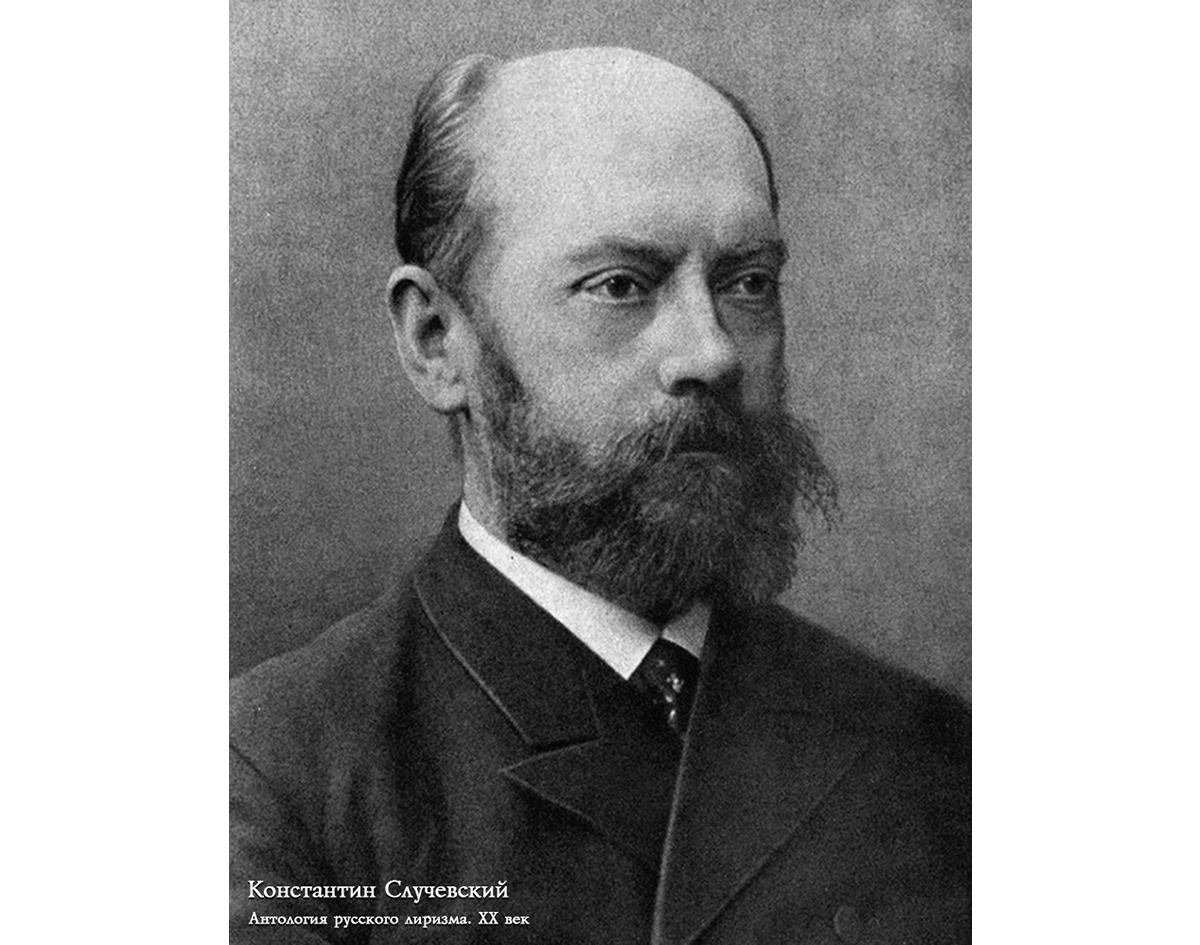

Родился в семье сенатора; окончив с отличием Первый кадетский корпус, был определён в знаменитый гвардейский Семёновский полк. Отличался богатырским сложением, отменной выправкой, мощным баритоном. В 1859 году поступил в Академию Генштаба.

Через год — внезапный выход в отставку, отъезд в Европу. Причиной послужил скандал, организованный Д. Минаевым, В. Курочкиным и др. в связи с ярким поэтическим дебютом гвардейского офицера в журналах «Отечественные записки» и «Современник»*.

Вернувшись в Россию через шесть лет доктором философии (диплом Гейдельберга), К. Случевский поступает на гражданскую службу и, не переставая писать и осторожно публиковать стихи, с годами достигает изрядных чинов: главный редактор «Правительственного вестника», член Совета министерства внутренних дел, член Учёного совета министерства народного просвещения, гофмейстер двора Его Императорского Высочества...

Отец шестерых детей.

В 1898 году вышло 6-томное Собрание сочинений; новые поэты охотно печатают его стихи в своих изданиях, называя автора предтечей...

Умер Константин Константинович Случевский в своём «Уголке», на даче в Усть-Нарве, после долгих тяжких мук (рак желудка), написав в один из последних дней: «Я — ошибка жизни».

__________________________________

* Ап. Григорьев назвал дебютанта гением.

* * *

Здесь всё моё! — Высь небосклона,

И солнца лик, и глубь земли,

Призыв молитвенного звона,

И эти в море корабли;

Мои — все сёла над равниной,

Стога, возникшие окрест,

Река с болтливою стремниной

И всё былое этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...

Мне — свежесть волн, мне — жар огня,

Туманы даже, те, что бродят, —

И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,

Как инок, на исходе дней,

Пишу последнее сказанье,

Ещё одно, других ясней!

Пускай живое песнопенье

В родной мне русский мир идёт,

Где можно — даст успокоенье,

И никогда, ни в чём не лжёт.

* * *

По завалинкам у хат

Люди в сумерках сидят;

Подле кони и волы

Чуть виднеются из мглы.

Сны ночные тоже тут,

Собираются, снуют

В огородах, вдоль кустов,

На крылах сычей и сов.

Вот зелёный свет луны

Тихо канул с вышины...

Что как если с тем лучом

Сыч вдруг станет молодцом,

Глянет девушкой сова,

Скажет милые слова,

Да и хата, наконец,

Обратится во дворец?

* * *

Да! Молча сгинуть, жизнь отдать,

Нам, русским, не учиться стать!

Вот чем, чужой нас не поймёт,

Так самобытен наш народ.

Что в том, чтоб с блеском умереть,

Когда толпы идут смотреть,

И удивляться, и кадить —

Нет, тут легко героем быть!

Один уж ценный мавзолей,

Имеющий на свет явиться,

Который в тишине ночей

Герою до геройства снится, —

Он стоит, чтоб идти страдать!

Но — за ничто себя отдать,

Не мысля никакой награды,

Себя нимало не беречь,

И, если надобно, полечь

За чувство тёмное, за вклады

Отцов духовные, за что-то,

Что неизменно ни на йоту,

Чему антипод — слово «грех!»;

Носить в крови, в мозгу народа

Самозабвенья идеал,

Тот, что не даст одна свобода

В своих потугах без исхода;

Которого, как ни искал,

В науке ум не обретал...

Да! Эта музыка терпенья

Полна великого значенья.

* * *

Сказал бы я так много, много;

Но не успею, — срок мне дан!

Короток день, узка дорога,

И так громаден караван...

Оставить многое придётся...

А жаль!.. Хорошая есть кладь...

Не всем на свете удаётся

Всё, что хотел бы кто, сказать...

Вот отчего красноречивы

Молчанья кладбищ!.. Невпопад,

Не в срок засеянные нивы, —

Они под спудом дней молчат.

Но из безмолвного общенья

Жильца земли с жильцом могил

Не раз шли первые движенья

Неудержимо мощных сил...

* * *

Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое,

Любви негаданной последний огонёк!

Ночь жизни так темна, покрыла всё земное,

Всё пусто, всё мертво, и ты горишь не в срок!

Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;

Я на огонь иду, и я идти хочу...

Иду... Мне всё равно: свои ли я желанья,

Чужие ль горести в пути ногой топчу,

Родные ль под ногой могилы попираю,

Назад ли я иду, иду ли я вперёд,

Неправ я или прав, — не ведаю, не знаю

И знать я не хочу! Меня судьба ведёт...

В движенье этом жизнь так ясно ощутима,

Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,

Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,

И легче кажутся и мрак, и пустота...

* * *

Меня здесь нет. Я там, далёко,

Там, где-то в днях пережитых!

За далью их не видит око,

И нет свидетелей живых.

Я там, весь там, за серой мглою!

Здесь нет меня; другим я стал,

Забыв, где был я сам собою,

Где быть собою перестал...

ЗАГРОБНЫЕ ПЕСНИ

(фрагменты)

XI

На третий день меня похоронили,

Толпа большая вслед за гробом шла;

Друзья, враги – все налицо здесь были;

Тут был и я, душа моя была...

Жалели все вдову, мою супругу!

С моим она под ручку другом шла;

Она сильней, чем должно, жалась к другу,

Печаль её была полусветла!

Виновен я, конечно, и не скрою...

Друг шепчет ей: «Смерть – общий всем удел!»

Лицо жены ответило игрою...

Сквозь чёрный креп я ясно разглядел.

Три дня назад, когда б о том узнал я,

Я был бы яростен! Но я теперь отпет...

И чувство жалости, и только, восприял я, –

Мгновенно, вдруг, без всяких «да» иль «нет»!

XII

Да! Я – не я!.. но существую...

Лечу ли я... сижу... стою...

Поют, я слышу, аллилуйю...

Мне мнится, что и я пою!

Во мне, как бы туманы, тают

Следы болезни... весь я – страх!

Должно быть, то же ощущают

Все в мире женщины в родáх,

Когда из тягостных мучений,

Из столбняков и из потуг,

В одно из счастливых мгновений,

Совсем негаданно и вдруг

Конец приходит острой боли,

Истомы сладость настаёт,

И свет счастливой новой доли

Себя в младенце знать даёт...

XIII

И я предстал сюда, весь полн непониманья...

Дитя безпомощное... чуть глаза открыв,

Я долго трепетал в неясности сознанья

Того, что я живу, что я иначе жив.

Меня от детских лет так лживо вразумляли

О смерти, о душе, что будет с ней потом;

При мне так искренно на кладбищах рыдали,

В могилы унося почивших вечным сном;

Все пенья всех церквей полны такой печали,

Так ярко занесён в сердца людей скелет, –

Что с самых ранних дней сомненья возникали:

Что, если плачут так, – загробной жизни нет?!

Нет! надо и́наче учить от колыбели…

Долой весь тёмный груз туманов с головы...

Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели

И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!

Тогда бы верили мы все и безгранично,

Что смерть – желанная! что алые уста

Нас зацеловывают каждого, всех, лично, –

И тайна вечности спокойна и проста!

XV

Две первые встречи: отец мой и мать!

Как их в легионах других не узнать!

Сказали, что ждали меня уж давно;

Боялись, что дольше им ждать суждено,

Что в дни предпоследней болезни моей,

Для них, в созерцанье духовных очей,

Казалось: вот, вот я тогда отойду...

Но нет. Я припомнил, что в ярком бреду,

Тогда, в той болезни, когда умирал,

Я чудные очи сквозь дымку видал...

Склонились два светлые лика ко мне...

Но вдруг всё погасло тогда! В полусне

Я будто бы слышал: «Чуть стало светло,

Лекарство мы дали ему. Помогло!

Пульс крепче, испарина есть; будет жив».

И жил я ещё, от лекарства вкусив...

«Хвала медицине!» – кричали тогда.

Я долгие прожил за этим года;

Но вот совершилось... пришёл мой конец...

Голубушка матушка! Здравствуй, отец!

* * *

Умéрший я не отрицаю

Ни тяготенья, ни наук;

Значенье их в миру я знаю;

Но здесь они – пустейший звук!

В них только отклики былого...

Почти что так же на земле

Безсмертие – святое слово –

Скрывалось, будто бы во мгле.

В тончайших выводах познанья

Светлейших, выспренных умов

Всегда являлась, вне сознанья,

Суть сутей... не хватало слов!

Что проще, – здесь давно решили,

На чём честнее стать в тупик:

Как мыслим дух без плоти – или

Как мир из клеточки возник?

Через год — внезапный выход в отставку, отъезд в Европу. Причиной послужил скандал, организованный Д. Минаевым, В. Курочкиным и др. в связи с ярким поэтическим дебютом гвардейского офицера в журналах «Отечественные записки» и «Современник»*.

Вернувшись в Россию через шесть лет доктором философии (диплом Гейдельберга), К. Случевский поступает на гражданскую службу и, не переставая писать и осторожно публиковать стихи, с годами достигает изрядных чинов: главный редактор «Правительственного вестника», член Совета министерства внутренних дел, член Учёного совета министерства народного просвещения, гофмейстер двора Его Императорского Высочества...

Отец шестерых детей.

В 1898 году вышло 6-томное Собрание сочинений; новые поэты охотно печатают его стихи в своих изданиях, называя автора предтечей...

Умер Константин Константинович Случевский в своём «Уголке», на даче в Усть-Нарве, после долгих тяжких мук (рак желудка), написав в один из последних дней: «Я — ошибка жизни».

__________________________________

* Ап. Григорьев назвал дебютанта гением.

* * *

Здесь всё моё! — Высь небосклона,

И солнца лик, и глубь земли,

Призыв молитвенного звона,

И эти в море корабли;

Мои — все сёла над равниной,

Стога, возникшие окрест,

Река с болтливою стремниной

И всё былое этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...

Мне — свежесть волн, мне — жар огня,

Туманы даже, те, что бродят, —

И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,

Как инок, на исходе дней,

Пишу последнее сказанье,

Ещё одно, других ясней!

Пускай живое песнопенье

В родной мне русский мир идёт,

Где можно — даст успокоенье,

И никогда, ни в чём не лжёт.

* * *

По завалинкам у хат

Люди в сумерках сидят;

Подле кони и волы

Чуть виднеются из мглы.

Сны ночные тоже тут,

Собираются, снуют

В огородах, вдоль кустов,

На крылах сычей и сов.

Вот зелёный свет луны

Тихо канул с вышины...

Что как если с тем лучом

Сыч вдруг станет молодцом,

Глянет девушкой сова,

Скажет милые слова,

Да и хата, наконец,

Обратится во дворец?

* * *

Да! Молча сгинуть, жизнь отдать,

Нам, русским, не учиться стать!

Вот чем, чужой нас не поймёт,

Так самобытен наш народ.

Что в том, чтоб с блеском умереть,

Когда толпы идут смотреть,

И удивляться, и кадить —

Нет, тут легко героем быть!

Один уж ценный мавзолей,

Имеющий на свет явиться,

Который в тишине ночей

Герою до геройства снится, —

Он стоит, чтоб идти страдать!

Но — за ничто себя отдать,

Не мысля никакой награды,

Себя нимало не беречь,

И, если надобно, полечь

За чувство тёмное, за вклады

Отцов духовные, за что-то,

Что неизменно ни на йоту,

Чему антипод — слово «грех!»;

Носить в крови, в мозгу народа

Самозабвенья идеал,

Тот, что не даст одна свобода

В своих потугах без исхода;

Которого, как ни искал,

В науке ум не обретал...

Да! Эта музыка терпенья

Полна великого значенья.

* * *

Сказал бы я так много, много;

Но не успею, — срок мне дан!

Короток день, узка дорога,

И так громаден караван...

Оставить многое придётся...

А жаль!.. Хорошая есть кладь...

Не всем на свете удаётся

Всё, что хотел бы кто, сказать...

Вот отчего красноречивы

Молчанья кладбищ!.. Невпопад,

Не в срок засеянные нивы, —

Они под спудом дней молчат.

Но из безмолвного общенья

Жильца земли с жильцом могил

Не раз шли первые движенья

Неудержимо мощных сил...

* * *

Не погасай хоть ты, — ты, пламя золотое,

Любви негаданной последний огонёк!

Ночь жизни так темна, покрыла всё земное,

Всё пусто, всё мертво, и ты горишь не в срок!

Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;

Я на огонь иду, и я идти хочу...

Иду... Мне всё равно: свои ли я желанья,

Чужие ль горести в пути ногой топчу,

Родные ль под ногой могилы попираю,

Назад ли я иду, иду ли я вперёд,

Неправ я или прав, — не ведаю, не знаю

И знать я не хочу! Меня судьба ведёт...

В движенье этом жизнь так ясно ощутима,

Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,

Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,

И легче кажутся и мрак, и пустота...

* * *

Меня здесь нет. Я там, далёко,

Там, где-то в днях пережитых!

За далью их не видит око,

И нет свидетелей живых.

Я там, весь там, за серой мглою!

Здесь нет меня; другим я стал,

Забыв, где был я сам собою,

Где быть собою перестал...

ЗАГРОБНЫЕ ПЕСНИ

(фрагменты)

«Есть вещи, сомневаться в которых безнаказанно нельзя и которым нельзя верить из боязни показаться смешным... Что касается меня, то полнейшее незнание мною того, как появляется в мире дух человека и как исчезает он, возбраняет мне отрицать правду различных проявлений. Я позволяю себе отрицать тот или другой факт в отдельности и всё-таки верю в то, что они правда в их совокупности».

И. Кант

XI

На третий день меня похоронили,

Толпа большая вслед за гробом шла;

Друзья, враги – все налицо здесь были;

Тут был и я, душа моя была...

Жалели все вдову, мою супругу!

С моим она под ручку другом шла;

Она сильней, чем должно, жалась к другу,

Печаль её была полусветла!

Виновен я, конечно, и не скрою...

Друг шепчет ей: «Смерть – общий всем удел!»

Лицо жены ответило игрою...

Сквозь чёрный креп я ясно разглядел.

Три дня назад, когда б о том узнал я,

Я был бы яростен! Но я теперь отпет...

И чувство жалости, и только, восприял я, –

Мгновенно, вдруг, без всяких «да» иль «нет»!

XII

Да! Я – не я!.. но существую...

Лечу ли я... сижу... стою...

Поют, я слышу, аллилуйю...

Мне мнится, что и я пою!

Во мне, как бы туманы, тают

Следы болезни... весь я – страх!

Должно быть, то же ощущают

Все в мире женщины в родáх,

Когда из тягостных мучений,

Из столбняков и из потуг,

В одно из счастливых мгновений,

Совсем негаданно и вдруг

Конец приходит острой боли,

Истомы сладость настаёт,

И свет счастливой новой доли

Себя в младенце знать даёт...

XIII

И я предстал сюда, весь полн непониманья...

Дитя безпомощное... чуть глаза открыв,

Я долго трепетал в неясности сознанья

Того, что я живу, что я иначе жив.

Меня от детских лет так лживо вразумляли

О смерти, о душе, что будет с ней потом;

При мне так искренно на кладбищах рыдали,

В могилы унося почивших вечным сном;

Все пенья всех церквей полны такой печали,

Так ярко занесён в сердца людей скелет, –

Что с самых ранних дней сомненья возникали:

Что, если плачут так, – загробной жизни нет?!

Нет! надо и́наче учить от колыбели…

Долой весь тёмный груз туманов с головы...

Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели

И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!

Тогда бы верили мы все и безгранично,

Что смерть – желанная! что алые уста

Нас зацеловывают каждого, всех, лично, –

И тайна вечности спокойна и проста!

XV

Две первые встречи: отец мой и мать!

Как их в легионах других не узнать!

Сказали, что ждали меня уж давно;

Боялись, что дольше им ждать суждено,

Что в дни предпоследней болезни моей,

Для них, в созерцанье духовных очей,

Казалось: вот, вот я тогда отойду...

Но нет. Я припомнил, что в ярком бреду,

Тогда, в той болезни, когда умирал,

Я чудные очи сквозь дымку видал...

Склонились два светлые лика ко мне...

Но вдруг всё погасло тогда! В полусне

Я будто бы слышал: «Чуть стало светло,

Лекарство мы дали ему. Помогло!

Пульс крепче, испарина есть; будет жив».

И жил я ещё, от лекарства вкусив...

«Хвала медицине!» – кричали тогда.

Я долгие прожил за этим года;

Но вот совершилось... пришёл мой конец...

Голубушка матушка! Здравствуй, отец!

* * *

Умéрший я не отрицаю

Ни тяготенья, ни наук;

Значенье их в миру я знаю;

Но здесь они – пустейший звук!

В них только отклики былого...

Почти что так же на земле

Безсмертие – святое слово –

Скрывалось, будто бы во мгле.

В тончайших выводах познанья

Светлейших, выспренных умов

Всегда являлась, вне сознанья,

Суть сутей... не хватало слов!

Что проще, – здесь давно решили,

На чём честнее стать в тупик:

Как мыслим дух без плоти – или

Как мир из клеточки возник?