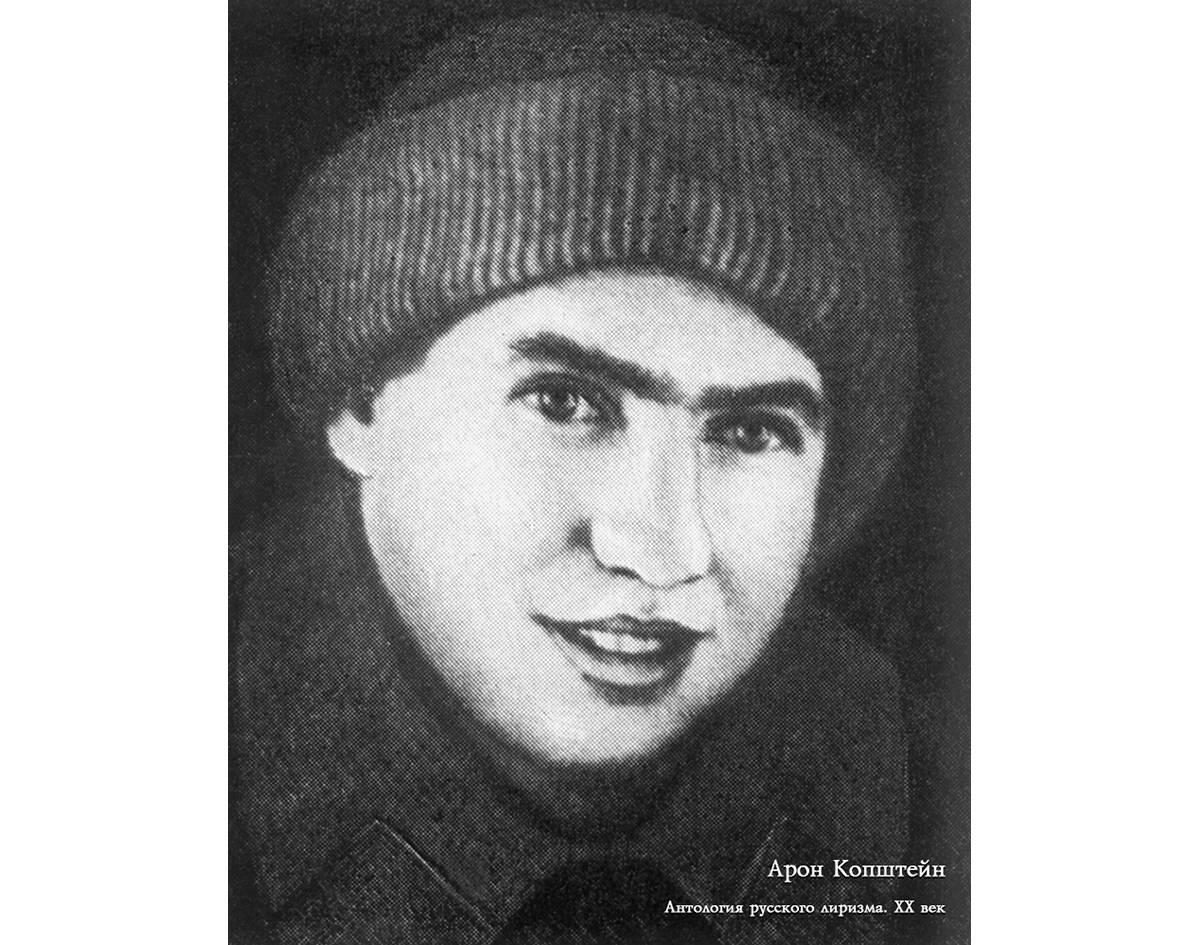

Родился в Очакове. Отец учительствовал в начальной школе. В 1920 году родители умерли — отец от голода, мать от сыпного тифа, — и А. Копштейн попал в детдом. Окончил семилетку, стал рабочим. В 1933 году выпустил первую книгу стихов «Хотим, стремимся, можем» (на украинском языке), за которой до 1939 года последовали ещё пять. Поступил в Литинститут, на следующий год добровольцем ушёл на финский фронт.

Арон Иосифович Копштейн погиб, спасая, по укоренившейся версии, раненого Н. Отраду (в районе Суоярви на петрозаводском направлении)*.

В 1956 году в Москве выпущен сборник его стихотворений.

_______________________________

* Однако Григорий Цуркин в своих воспоминаниях «Поэт, солдат, товарищ» (об Ароне Копштейне) пишет:

«...Мы, двенадцать человек — студентов Литературного института, стоим в строю легколыжного добровольческого батальона.

...Вдоль строя на лыжах неторопливо скользит командир роты, высокий подтянутый кадровик с тремя «кубарями» в петлицах. Он проверяет готовность роты и, заметив живот, значительно выходящий за линию равнения, осведомляется у комвзвода:

— А это кто такой, артист пузатый?

— Лыжник вверенной вам роты Арон Копштейн! — чеканно отвечает комвзвода.

Прощаясь с Ароном в институте, остроумная Вера Острогорская похлопала его по животу и заметила:

— Поэт ты довольно значительный. У тебя же огромный творческий диапузон.

И действительно, даже упакованный широким солдатским ремнём, «творческий диапузон» Арона придаёт фигуре комическую удобообтекаемость и служит дежурной мишенью для шутников роты.

...День — а это было уже четвёртое марта (1940 г. — А. В.-М.) — был тусклым и туманным. Вчера мы потеряли в бою Николая Отраду. На озере было тихо, и лишь изредка глухо постреливали финские снайперы.

Было ещё светло, когда из-под снега показалась голова раненого. Он сказал, что метрах в полутораста от берега лежит помкомвзвода Дронов: он тяжело ранен, потерял много крови и ждёт помощи.

Арон услышал это, вскочил и побежал к окопу командира взвода. И минут через десять возвратился, волоча за собой санки, которые колотились боками о сосны. Потом он сполз на озеро, и санки закувыркались вслед за ним. Даль озера уже затуманилась, и, наблюдая за Ароном, мы трезво взвешивали шансы на его счастливое возвращение.

Без особых помех он преодолел всю дистанцию, и в бинокль было видно, как он согнулся над Дроновым, наволок его на санки и потащился обратно. Скоро он устал, сел и принялся есть снег.

На озере было тихо, и мы ясно услышали глухой выстрел снайпера. Арон по-прежнему сидел на снегу, не обращая внимания на снайпера. Бухнул второй выстрел — и Арон откинулся на спину...».**

_________________________

** Цит. по: День поэзии 1962. С. 304–307.

ОККУПАЦИЯ

Мне снилось детство — мой печальный дом,

Колючий куст, заглохший водоём.

Мне снилась родина.

И тиф сыпной

Шёл по Волохинской и Насыпной.

Мне долго снилась горькая вода.

Солдаты пели:

«Горе — не беда».

И шли по улице.

И вёрсты шли.

Тяжёлые. Покорные. В пыли.

Я помню эту улицу.

По ней

Вели усталых, выцветших коней.

Мне снились заморозки на заре

И полночь, душная, как лазарет.

Ещё я видел жёлтые листы.

И ты мне снилась. Ты мне снилась. Ты.

Всю ночь чадили свечи, и всю ночь

Тебе хотел я чем-нибудь помочь.

Но ты спала, подушку обхватив,

И жёг тебя горячкой чёрный тиф.

Как я забуду этот бред и зной,

Немецких офицеров за стеной...

Был вечер. Ночь. И умирала мать.

Зачем я должен детство вспоминать?

ОКТАВЫ

1

Я привыкал к звучанью слов, каких

Ни в русской нет, ни в украинской речи.

Я шёл на рынок, в гущу толп людских,

Где жар в крови, где говор так сердечен.

Грузинского не зная, в этот миг

Я слушал всех, я так тянулся к встречам!

Зной полыхал. Мальчишки, торжествуя,

Здесь продавали воду ледяную.

7

Я в полдень шёл, я странствовал в ночи.

Звезда в грузинском небе полыхала.

Листву ласкали ранние лучи,

И я на свете жил. Но мало, мало!

Живи хоть сотни лет, а всё ищи,

Всё сделай, что бы жизнь ни приказала!

Проходит год, как день, как краткий час.

Теперь миры равняются на нас.

ПОЭТЫ

Я не любил до армии гармони,

Её пивной простуженный регистр,

Как будто давят грубые ладони

Махорочные блёстки жёлтых искр.

Теперь мы перемалываем душу,

Мечтаем о театре и кино.

Поём в строю вполголоса «Катюшу»

(На фронте громко петь воспрещено).

Да, каждый стал расчётливым и горьким;

Встречаемся мы редко, второпях

И спорим о портянках и махорке,

Как прежде о лирических стихах.

Но дружбы, может быть, другой не надо,

Чем эта, возникавшая в пургу,

Когда усталый Николай Отрада

Читал мне Пастернака на бегу.

Дорога шла в навалах диабаза,

И в маскхалатах мы сливались с ней,

И путано-восторженные фразы

Восторженней звучали и ясней!

Дорога шла почти как поединок,

И в схватке белых сумерек и тьмы

Мы проходили тысячи тропинок,

Но мирозданья не топтали мы.

Что ранее видали мы в природе?

Степное счастье оренбургских нив,

Днепровское похмелье плодородья

И волжский нелукавящий разлив.

Не ливнем, не метелью, не пожаром

(Такой её мы увидали тут) –

Она была для нас Тверским бульваром,

Зелёною дорогой в институт.

Но в январе сорокового года

Пошли мы, добровольцы, на войну,

В суровую финляндскую природу,

В чужую, незнакомую страну.

Нет, и сейчас я не люблю гармони

Визгливую надорванную грусть.

Я тем горжусь, что в лыжном эскадроне

Я Пушкина читаю наизусть.

И если я домой вернуся целым,

Когда переживу двадцатый бой,

Я хорошенько высплюсь первым делом,

Потом опять пойду на фронт любой.

Я стану злым, расчётливым и зорким,

Как на посту (по-штатски – «на часах»),

И, как о хлебе, соли и махорке,

Мы снова будем спорить о стихах.

Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.

А над землянкой медленный дымок.

«И вечный бой. Покой нам только снится…» –

Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.

1940

ИЗ ПИСЬМА

Разлучились, а сердцу не тяжко,

Не заказаны песни ему!

Я тебя, золотая ромашка,

Не отдам ни за что никому!

Я живу в той долине с ручьями,

Где туманы как северный флот,

Где деревья своими плечами

Подпирают родной небосвод.

Всё растут и растут, и не сохнут,

По-казачьи шумят куренём,

Всё сияют жемчужностью росной

В изумрудном наряде своём.

Если любишь – все беды не в тягость

Под зелёным шатром лозняка.

Вспоминай обо мне, моя радость,

Чтоб меня обходила тоска.

Арон Иосифович Копштейн погиб, спасая, по укоренившейся версии, раненого Н. Отраду (в районе Суоярви на петрозаводском направлении)*.

В 1956 году в Москве выпущен сборник его стихотворений.

_______________________________

* Однако Григорий Цуркин в своих воспоминаниях «Поэт, солдат, товарищ» (об Ароне Копштейне) пишет:

«...Мы, двенадцать человек — студентов Литературного института, стоим в строю легколыжного добровольческого батальона.

...Вдоль строя на лыжах неторопливо скользит командир роты, высокий подтянутый кадровик с тремя «кубарями» в петлицах. Он проверяет готовность роты и, заметив живот, значительно выходящий за линию равнения, осведомляется у комвзвода:

— А это кто такой, артист пузатый?

— Лыжник вверенной вам роты Арон Копштейн! — чеканно отвечает комвзвода.

Прощаясь с Ароном в институте, остроумная Вера Острогорская похлопала его по животу и заметила:

— Поэт ты довольно значительный. У тебя же огромный творческий диапузон.

И действительно, даже упакованный широким солдатским ремнём, «творческий диапузон» Арона придаёт фигуре комическую удобообтекаемость и служит дежурной мишенью для шутников роты.

...День — а это было уже четвёртое марта (1940 г. — А. В.-М.) — был тусклым и туманным. Вчера мы потеряли в бою Николая Отраду. На озере было тихо, и лишь изредка глухо постреливали финские снайперы.

Было ещё светло, когда из-под снега показалась голова раненого. Он сказал, что метрах в полутораста от берега лежит помкомвзвода Дронов: он тяжело ранен, потерял много крови и ждёт помощи.

Арон услышал это, вскочил и побежал к окопу командира взвода. И минут через десять возвратился, волоча за собой санки, которые колотились боками о сосны. Потом он сполз на озеро, и санки закувыркались вслед за ним. Даль озера уже затуманилась, и, наблюдая за Ароном, мы трезво взвешивали шансы на его счастливое возвращение.

Без особых помех он преодолел всю дистанцию, и в бинокль было видно, как он согнулся над Дроновым, наволок его на санки и потащился обратно. Скоро он устал, сел и принялся есть снег.

На озере было тихо, и мы ясно услышали глухой выстрел снайпера. Арон по-прежнему сидел на снегу, не обращая внимания на снайпера. Бухнул второй выстрел — и Арон откинулся на спину...».**

_________________________

** Цит. по: День поэзии 1962. С. 304–307.

ОККУПАЦИЯ

Мне снилось детство — мой печальный дом,

Колючий куст, заглохший водоём.

Мне снилась родина.

И тиф сыпной

Шёл по Волохинской и Насыпной.

Мне долго снилась горькая вода.

Солдаты пели:

«Горе — не беда».

И шли по улице.

И вёрсты шли.

Тяжёлые. Покорные. В пыли.

Я помню эту улицу.

По ней

Вели усталых, выцветших коней.

Мне снились заморозки на заре

И полночь, душная, как лазарет.

Ещё я видел жёлтые листы.

И ты мне снилась. Ты мне снилась. Ты.

Всю ночь чадили свечи, и всю ночь

Тебе хотел я чем-нибудь помочь.

Но ты спала, подушку обхватив,

И жёг тебя горячкой чёрный тиф.

Как я забуду этот бред и зной,

Немецких офицеров за стеной...

Был вечер. Ночь. И умирала мать.

Зачем я должен детство вспоминать?

ОКТАВЫ

1

Я привыкал к звучанью слов, каких

Ни в русской нет, ни в украинской речи.

Я шёл на рынок, в гущу толп людских,

Где жар в крови, где говор так сердечен.

Грузинского не зная, в этот миг

Я слушал всех, я так тянулся к встречам!

Зной полыхал. Мальчишки, торжествуя,

Здесь продавали воду ледяную.

7

Я в полдень шёл, я странствовал в ночи.

Звезда в грузинском небе полыхала.

Листву ласкали ранние лучи,

И я на свете жил. Но мало, мало!

Живи хоть сотни лет, а всё ищи,

Всё сделай, что бы жизнь ни приказала!

Проходит год, как день, как краткий час.

Теперь миры равняются на нас.

ПОЭТЫ

Я не любил до армии гармони,

Её пивной простуженный регистр,

Как будто давят грубые ладони

Махорочные блёстки жёлтых искр.

Теперь мы перемалываем душу,

Мечтаем о театре и кино.

Поём в строю вполголоса «Катюшу»

(На фронте громко петь воспрещено).

Да, каждый стал расчётливым и горьким;

Встречаемся мы редко, второпях

И спорим о портянках и махорке,

Как прежде о лирических стихах.

Но дружбы, может быть, другой не надо,

Чем эта, возникавшая в пургу,

Когда усталый Николай Отрада

Читал мне Пастернака на бегу.

Дорога шла в навалах диабаза,

И в маскхалатах мы сливались с ней,

И путано-восторженные фразы

Восторженней звучали и ясней!

Дорога шла почти как поединок,

И в схватке белых сумерек и тьмы

Мы проходили тысячи тропинок,

Но мирозданья не топтали мы.

Что ранее видали мы в природе?

Степное счастье оренбургских нив,

Днепровское похмелье плодородья

И волжский нелукавящий разлив.

Не ливнем, не метелью, не пожаром

(Такой её мы увидали тут) –

Она была для нас Тверским бульваром,

Зелёною дорогой в институт.

Но в январе сорокового года

Пошли мы, добровольцы, на войну,

В суровую финляндскую природу,

В чужую, незнакомую страну.

Нет, и сейчас я не люблю гармони

Визгливую надорванную грусть.

Я тем горжусь, что в лыжном эскадроне

Я Пушкина читаю наизусть.

И если я домой вернуся целым,

Когда переживу двадцатый бой,

Я хорошенько высплюсь первым делом,

Потом опять пойду на фронт любой.

Я стану злым, расчётливым и зорким,

Как на посту (по-штатски – «на часах»),

И, как о хлебе, соли и махорке,

Мы снова будем спорить о стихах.

Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.

А над землянкой медленный дымок.

«И вечный бой. Покой нам только снится…» –

Так Блок сказал. Так я сказать бы мог.

1940

ИЗ ПИСЬМА

Разлучились, а сердцу не тяжко,

Не заказаны песни ему!

Я тебя, золотая ромашка,

Не отдам ни за что никому!

Я живу в той долине с ручьями,

Где туманы как северный флот,

Где деревья своими плечами

Подпирают родной небосвод.

Всё растут и растут, и не сохнут,

По-казачьи шумят куренём,

Всё сияют жемчужностью росной

В изумрудном наряде своём.

Если любишь – все беды не в тягость

Под зелёным шатром лозняка.

Вспоминай обо мне, моя радость,

Чтоб меня обходила тоска.