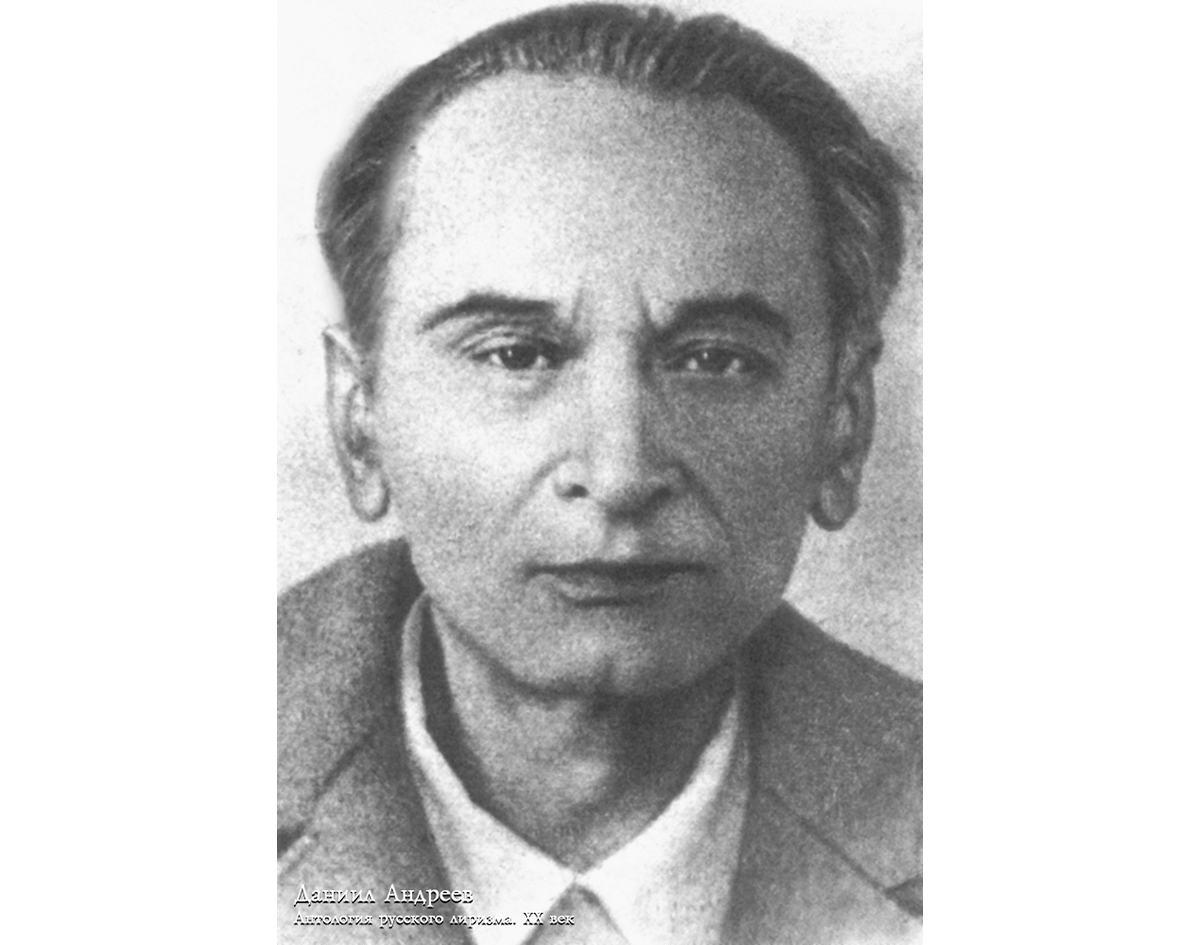

Младший сын писателя Леонида Андреева. Родился в Берлине. Мать, Александра Михайловна (по материнской линии потомок родственников Т. Шевченко), умерла от послеродовой горячки, и новорождённого забрала в свою семью её старшая сестра Елизавета Михайловна Доброва.

Писать стихи Д. Андреев начал в раннем детстве. Учился в частной гимназии, затем на Высших литературных курсах, подрабатывал художником-оформителем и очень много писал («Древняя память», «Голоса веков», «Лесная кровь», «Немереча», другие циклы стихотворений, поэмы), не делая никаких попыток напечатать хоть что-то.

В войну — «годен к нестроевой» — служит сначала под Москвой, затем в Ленинграде (позже напишет потрясающий «Ленинградский апокалипсис»): рабочий похоронной команды, подносчик снарядов, санитар в медсанбате. В 1947 году получает 25 лет тюрьмы — за «антисоветский» роман «Странники ночи», за «несоветские» стихи и «подготовку покушения на товарища Сталина». Во Владимирской тюрьме Д. Андреев начинает и после выхода на свободу (1957 г.), уже будучи смертельно больным, заканчивает свои основные книги: «Русские Боги», «Железная мистерия» и «Роза Мира».

30 марта 1959 года в Москве в разгар хрущёвской «оттепели» в нищете и безвестности умер великий русский поэт Даниил Леонидович Андреев, при жизни не напечатавший ни одной строки своих стихотворений.

В 2000 году на здании Литературного института им. А. М. Горького установлена мемориальная доска. В октябре 2014 г. в деревне Чухраи (Брянская область) был открыт музей Даниила Андреева.

* * *

Есть праздник у русской природы:

Опустится шар огневой —

И будто прохладные воды

Сомкнутся над жаркой землёй.

Светило прощально и мирно

Алеет сквозь них и листву,

Беззнойно, безгневно, эфирно, —

Архангельский лик наяву.

Ещё не проснулись поверья,

Ни сказок, ни лунных седин,

Но всей полнотой предвечерья

Мир залит, блажен и един.

Росой уже веет из сада,

И сладко — Бог весть почему,

И большего счастья не надо

Ни мне, ни тебе, никому.

1936

ИЗ ЦИКЛА «СКВОЗЬ ПРИРОДУ»

* * *

Я люблю — не о спящей царевне

Сказку, выдуманную вдали;

Я люблю — в босоногой деревне

Белобрысых ребят в пыли,

Жеребят на тоненьких ножках,

Молодух в открытых окошках,

Пышно-тихие облака,

Дух гречихи и молока.

Я любил сыновней любовью

Вечереющий звон церквей,

Ширь зеркальную понизовья

И с лугов сырой тиховей;

Съезд к медлительным перевозам,

Воробьёв над свежим навозом,

Даже в травах наивную тлю

Я отцовской

любовью

люблю.

Я люблю — с котелком да с салом

Возвратиться на хвойный брег,

Где я видел — нет, не русалок,

Но безсмертные

души рек.

Я не «верую» в них: я знаю.

Я причастен давно их раю;

В них влюблялась, меж струй шурша,

Моя дружественная душа.

1950

* * *

Вы, реки сонные

Да шум сосны, —

Душа бездонная

Моей страны.

Шурша султанами,

Ковыль, пырей

Спят над курганами

Богатырей;

В лесной глуши горя,

Не гаснет сказ

Про доблесть Игоря,

Про чудный Спас.

И сердцу дороги,

Как вещий сон,

Живые шорохи

Былых времён:

Над этой поймою

Костры древлян,

Осины стройные

Сырых полян,

Луна над мелями,

Дурман лугов,

В тумане медленном

Верхи стогов,

Вода текучая

Всё прочь и прочь, —

Звезда падучая

В немую ночь.

1937–1950

* * *

Нет, не боюсь языческого лиха я:

Шмель, леший, дуб —

Мне любо всё, — и плёс, и чаща тихая,

И я им люб.

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица

Журчат мне: пей!

Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,

Хмелит шалфей.

Спешат мне тело — дикие, невинные —

В кольцо замкнуть,

Зелёным соком стебли брызжут длинные

На лоб, на грудь,

Скользят из рук, дрожат от наслаждения,

Льют птичий гам,

Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,

К вискам, к губам,

Живые листья бьют о плечи тёмные...

В проёмы чащ

Кидают под ноги луга поёмные

Медвяный плащ,

Бросают тело вниз, в благоухание,

Во мхи, в цветы.

И сам не знаешь в общем ликовании,

Где — мир, где — ты.

1950

_________***_________

В ТУМАНЕ

Безлюдный закат настиг меня тут.

Чья ж ласка вокруг? Чей зов?

Над морями туманов тихо плывут

Одни верхушки стогов.

В студёном яру родники звенят...

Тропинка вниз повела...

И вот обволакивает меня

Блаженно сырая мгла.

Ей отвечая, кипит горячей

Странной отрадой кровь,

Как будто душа лугов и ключей

Дарит мне свою любовь.

Благоуханьем дурманят стога,

Кропит меня каждый куст,

На тёмной коже — как жемчуга

Дыхание чьих-то уст.

И, оберегая нас, благ и нем,

Склоняется мрак к двоим...

Не знаю за что и не слышу кем —

Лишь чувствую, что любим.

1950

* * *

Сколько ты миновал рождений,

И смертей, и веков, и рас,

Чтоб понять: мы земные сени

Посещаем не в первый раз.

Эту память поднять, как знамя,

Не всем народам дано:

Есть избранники древней памяти,

Отстоявшейся, как вино.

Им не страшны смертные воды,

Заливающие золотой путь...

Как светло у такого народа

Глубокая дышит грудь!

Будто звёзды с облачной ткани,

Словно жемчуг на смутном дне,

Цепь расцветов и увяданий

Ныне брезжит сквозь смерть и мне.

О ПОЛУЗАБЫТЫХ*

Народная память хранит едва

Деяния и слова

Тех, кто ни почестей, ни торжества

Не пожинал искони;

Громом их доблести не сотрясён

Сумрачный строй времён;

Дальним потомкам своих имён

Не завещали они.

Есть безымянность крупин песка,

Винтиков у станка,

Безликость капель, что мчит река

Плещущего бытия;

Их — миллиарды, и в монолит

Всякий с другим слит;

Этому множеству пусть кадит

Гимны — другой, не я.

Но есть безымянность иных: свинцов

Удел безвестных борцов —

Вседневных подвижников и творцов

Деятельной любви.

Встань перед ними, воин-поэт,

Славою мира одет,

Перечень звучных своих побед

Надвое разорви.

Эти — прошли в города и в поля,

Со множеством жизнь деля:

Врачи, священники, учителя,

Хозяйки у очагов;

И, лязгая, сдвиги эр не сотрут

Их благодатный труд,

Ни тирании, ни демоны смут,

Ни ложь друзей и врагов.

Они умирали — не знаю где:

В дому или на борозде.

В покое ли старости или в труде, —

Но слой бытия сквозь слой

Им разверзал в высоте миров

Всю щедрость своих даров,

И каждый включался в белый покров

Над горестною страной.

Пусть мир не воздаст ни легендой им,

Ни памятником гробовым,

Но радость нечаянную — живым

Они безшумно несут;

Они проникают в наш плотный быт —

Он ясен им и открыт, —

Их тёплым участьем одет и омыт

Круг горьких наших минут.

Никто не умеет их путь стеречь,

Никто не затеплит свеч,

Никто не готовит богатых встреч,

Никто не скажет «спаси»,

Но жаль, что туманная старина

Укрыла их имена,

Когда-то в промчавшиеся времена

Звучавшие на Руси.

1951

_________________

*На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

Писать стихи Д. Андреев начал в раннем детстве. Учился в частной гимназии, затем на Высших литературных курсах, подрабатывал художником-оформителем и очень много писал («Древняя память», «Голоса веков», «Лесная кровь», «Немереча», другие циклы стихотворений, поэмы), не делая никаких попыток напечатать хоть что-то.

В войну — «годен к нестроевой» — служит сначала под Москвой, затем в Ленинграде (позже напишет потрясающий «Ленинградский апокалипсис»): рабочий похоронной команды, подносчик снарядов, санитар в медсанбате. В 1947 году получает 25 лет тюрьмы — за «антисоветский» роман «Странники ночи», за «несоветские» стихи и «подготовку покушения на товарища Сталина». Во Владимирской тюрьме Д. Андреев начинает и после выхода на свободу (1957 г.), уже будучи смертельно больным, заканчивает свои основные книги: «Русские Боги», «Железная мистерия» и «Роза Мира».

30 марта 1959 года в Москве в разгар хрущёвской «оттепели» в нищете и безвестности умер великий русский поэт Даниил Леонидович Андреев, при жизни не напечатавший ни одной строки своих стихотворений.

В 2000 году на здании Литературного института им. А. М. Горького установлена мемориальная доска. В октябре 2014 г. в деревне Чухраи (Брянская область) был открыт музей Даниила Андреева.

* * *

Есть праздник у русской природы:

Опустится шар огневой —

И будто прохладные воды

Сомкнутся над жаркой землёй.

Светило прощально и мирно

Алеет сквозь них и листву,

Беззнойно, безгневно, эфирно, —

Архангельский лик наяву.

Ещё не проснулись поверья,

Ни сказок, ни лунных седин,

Но всей полнотой предвечерья

Мир залит, блажен и един.

Росой уже веет из сада,

И сладко — Бог весть почему,

И большего счастья не надо

Ни мне, ни тебе, никому.

1936

ИЗ ЦИКЛА «СКВОЗЬ ПРИРОДУ»

* * *

Я люблю — не о спящей царевне

Сказку, выдуманную вдали;

Я люблю — в босоногой деревне

Белобрысых ребят в пыли,

Жеребят на тоненьких ножках,

Молодух в открытых окошках,

Пышно-тихие облака,

Дух гречихи и молока.

Я любил сыновней любовью

Вечереющий звон церквей,

Ширь зеркальную понизовья

И с лугов сырой тиховей;

Съезд к медлительным перевозам,

Воробьёв над свежим навозом,

Даже в травах наивную тлю

Я отцовской

любовью

люблю.

Я люблю — с котелком да с салом

Возвратиться на хвойный брег,

Где я видел — нет, не русалок,

Но безсмертные

души рек.

Я не «верую» в них: я знаю.

Я причастен давно их раю;

В них влюблялась, меж струй шурша,

Моя дружественная душа.

1950

* * *

Вы, реки сонные

Да шум сосны, —

Душа бездонная

Моей страны.

Шурша султанами,

Ковыль, пырей

Спят над курганами

Богатырей;

В лесной глуши горя,

Не гаснет сказ

Про доблесть Игоря,

Про чудный Спас.

И сердцу дороги,

Как вещий сон,

Живые шорохи

Былых времён:

Над этой поймою

Костры древлян,

Осины стройные

Сырых полян,

Луна над мелями,

Дурман лугов,

В тумане медленном

Верхи стогов,

Вода текучая

Всё прочь и прочь, —

Звезда падучая

В немую ночь.

1937–1950

* * *

Нет, не боюсь языческого лиха я:

Шмель, леший, дуб —

Мне любо всё, — и плёс, и чаща тихая,

И я им люб.

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица

Журчат мне: пей!

Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,

Хмелит шалфей.

Спешат мне тело — дикие, невинные —

В кольцо замкнуть,

Зелёным соком стебли брызжут длинные

На лоб, на грудь,

Скользят из рук, дрожат от наслаждения,

Льют птичий гам,

Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,

К вискам, к губам,

Живые листья бьют о плечи тёмные...

В проёмы чащ

Кидают под ноги луга поёмные

Медвяный плащ,

Бросают тело вниз, в благоухание,

Во мхи, в цветы.

И сам не знаешь в общем ликовании,

Где — мир, где — ты.

1950

_________***_________

В ТУМАНЕ

Безлюдный закат настиг меня тут.

Чья ж ласка вокруг? Чей зов?

Над морями туманов тихо плывут

Одни верхушки стогов.

В студёном яру родники звенят...

Тропинка вниз повела...

И вот обволакивает меня

Блаженно сырая мгла.

Ей отвечая, кипит горячей

Странной отрадой кровь,

Как будто душа лугов и ключей

Дарит мне свою любовь.

Благоуханьем дурманят стога,

Кропит меня каждый куст,

На тёмной коже — как жемчуга

Дыхание чьих-то уст.

И, оберегая нас, благ и нем,

Склоняется мрак к двоим...

Не знаю за что и не слышу кем —

Лишь чувствую, что любим.

1950

* * *

Сколько ты миновал рождений,

И смертей, и веков, и рас,

Чтоб понять: мы земные сени

Посещаем не в первый раз.

Эту память поднять, как знамя,

Не всем народам дано:

Есть избранники древней памяти,

Отстоявшейся, как вино.

Им не страшны смертные воды,

Заливающие золотой путь...

Как светло у такого народа

Глубокая дышит грудь!

Будто звёзды с облачной ткани,

Словно жемчуг на смутном дне,

Цепь расцветов и увяданий

Ныне брезжит сквозь смерть и мне.

О ПОЛУЗАБЫТЫХ*

Народная память хранит едва

Деяния и слова

Тех, кто ни почестей, ни торжества

Не пожинал искони;

Громом их доблести не сотрясён

Сумрачный строй времён;

Дальним потомкам своих имён

Не завещали они.

Есть безымянность крупин песка,

Винтиков у станка,

Безликость капель, что мчит река

Плещущего бытия;

Их — миллиарды, и в монолит

Всякий с другим слит;

Этому множеству пусть кадит

Гимны — другой, не я.

Но есть безымянность иных: свинцов

Удел безвестных борцов —

Вседневных подвижников и творцов

Деятельной любви.

Встань перед ними, воин-поэт,

Славою мира одет,

Перечень звучных своих побед

Надвое разорви.

Эти — прошли в города и в поля,

Со множеством жизнь деля:

Врачи, священники, учителя,

Хозяйки у очагов;

И, лязгая, сдвиги эр не сотрут

Их благодатный труд,

Ни тирании, ни демоны смут,

Ни ложь друзей и врагов.

Они умирали — не знаю где:

В дому или на борозде.

В покое ли старости или в труде, —

Но слой бытия сквозь слой

Им разверзал в высоте миров

Всю щедрость своих даров,

И каждый включался в белый покров

Над горестною страной.

Пусть мир не воздаст ни легендой им,

Ни памятником гробовым,

Но радость нечаянную — живым

Они безшумно несут;

Они проникают в наш плотный быт —

Он ясен им и открыт, —

Их тёплым участьем одет и омыт

Круг горьких наших минут.

Никто не умеет их путь стеречь,

Никто не затеплит свеч,

Никто не готовит богатых встреч,

Никто не скажет «спаси»,

Но жаль, что туманная старина

Укрыла их имена,

Когда-то в промчавшиеся времена

Звучавшие на Руси.

1951

_________________

*На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

* * *

Осень! Свобода!.. Сухого жнивья кругозор.

Осень... Лесов обнажившийся остов...

Тешатся ветры крапивою мокрых погостов

И опаздывают

сроки зорь.

Мёрзлой зарёй из-под низкого лба деревень

Хмурый огонь промелькнёт в притаившихся хатах...

Солнце-Антар леденеет в зловещих закатах,

И, бездомный,

отходит день.

Тракторы смолкли. Ни песен, ни звона косы.

Чёрная жидкая грязь на бродяжьих дорогах...

Дети играют у тёплых домашних порогов,

И, продрогшие,

воют псы.

Родина! Родина! Осень твоя холодна —

Трактом пустынным брести через сёла без цели,

Стынуть под хлопьями ранней октябрьской метели...

Я один,

как и ты одна.

1937

* * *

Я не знаю, какие долины*

Приютят мой случайный привал:

Кликнул вдаль меня клин журавлиный,

По родимым дорогам позвал.

Нет за мной ни грозы, ни погони;

Где ж вечернюю встречу звезду,

К чьим плечам прикоснутся ладони

Завтра в тёмном, безшумном саду.

Мук и боли ничьей не хочу я,

Но луной залиты вечера,

И таинственно сердце, кочуя

По излучинам зла и добра.

Прохожу, наслаждаясь, страдая,

По широкой Руси прохожу —

Ах, длинна ещё жизнь молодая,

И далёк поворот к рубежу!

Снова море полей золотое,

Снова тучи, летящие прочь...

Высоко моё солнце святое,

Глубока моя синяя ночь.

1937–1950

______________________________

* На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

Осень! Свобода!.. Сухого жнивья кругозор.

Осень... Лесов обнажившийся остов...

Тешатся ветры крапивою мокрых погостов

И опаздывают

сроки зорь.

Мёрзлой зарёй из-под низкого лба деревень

Хмурый огонь промелькнёт в притаившихся хатах...

Солнце-Антар леденеет в зловещих закатах,

И, бездомный,

отходит день.

Тракторы смолкли. Ни песен, ни звона косы.

Чёрная жидкая грязь на бродяжьих дорогах...

Дети играют у тёплых домашних порогов,

И, продрогшие,

воют псы.

Родина! Родина! Осень твоя холодна —

Трактом пустынным брести через сёла без цели,

Стынуть под хлопьями ранней октябрьской метели...

Я один,

как и ты одна.

1937

* * *

Я не знаю, какие долины*

Приютят мой случайный привал:

Кликнул вдаль меня клин журавлиный,

По родимым дорогам позвал.

Нет за мной ни грозы, ни погони;

Где ж вечернюю встречу звезду,

К чьим плечам прикоснутся ладони

Завтра в тёмном, безшумном саду.

Мук и боли ничьей не хочу я,

Но луной залиты вечера,

И таинственно сердце, кочуя

По излучинам зла и добра.

Прохожу, наслаждаясь, страдая,

По широкой Руси прохожу —

Ах, длинна ещё жизнь молодая,

И далёк поворот к рубежу!

Снова море полей золотое,

Снова тучи, летящие прочь...

Высоко моё солнце святое,

Глубока моя синяя ночь.

1937–1950

______________________________

* На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

* * *

Я в двадцать лет бродил, как умерший.

Я созерцал, как вороньё

Тревожный грай подъемлет в сумерках

Во имя гневное Твоё.

Огни пивных за Красной Преснею,

Дворы и каждое жильё

Нестройной громыхали песнею

Во имя смутное Твоё.

В глуши Рогожской и Лефортова

Сверкало финок остриё

По гнёздам города, простёртого

Во имя грозное Твоё.

По пустырям Дорогомилова

Горланило хулиганьё

Со взвизгом посвиста безкрылого

Во имя страшное Твоё.

Кожевниками и Басманными

Качало пьяных забытьё

Ночами злыми и туманными

Во имя тусклое Твоё.

И всюду: стойлами рабочими,

В дыму трущоб, в чаду квартир —

Клубился, вился, рвался клочьями

Тебе покорствующий мир.

1927–1950

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я не помню, кто отпер засовы —

Нет, не ангел, не ты, не я сам —

Только ветер пустынный и новый

Пробежал по моим волосам.

Выхожу на безлюдные стогны.

Облик города мёртв, как погост.

В этажах затенённые окна

Слепо смотрят на крыши и мост.

И всё тише в предместиях дальних,

Всё печальней поют поезда:

Есть укор в их сигналах прощальных,

Удаляющихся навсегда.

Уж метель не засыплет венками,

Не заискрятся пеной ковши:

Будто режущий гранями камень

Кем-то вынут из сонной души.

Ни надежды. Ни страсти. Ни злобы.

Мир вам, годы без гроз, без огня!

Здравствуй, едкая горечь озноба,

Ранний вестник свинцового дня.

1950

* * *

Мне радостно обнять чеканкой строк,

Как влагу жизни — кубком пира,

Единство цели, множество дорог

В живом многообразье мира.

И я люблю в передрассветный миг

Чистейшую, простую негу:

Поднять глаза от этих мудрых книг

К горящему звездами небу.

Как радостно вот эту весть вдохнуть —

Что по мерцающему своду

Неповторимый уготован путь

Звезде, — цветку, — душе, — народу.

1935

* * *

Но, как минута внезапной казни,

Ринутся в душу в самом конце

Образы неповторимой жизни,

Древнюю боль пробудив в Творце.

Смертной тоски в этот миг не скрою

И не утешусь далью миров:

К сердцу, заплакав, прижму былое —

Мой драгоценнейший из даров.

Верую. Доверяюсь. Приемлю.

Всё покрываю единым ДА.

Только б ещё раз — на эту землю,

К травам, к рекам, к людям, сюда.

1950

* * *

Чуть колышется в зное*,

Еле внятно шурша,

Тихошумная хвоя,

Стран дремучих душа.

На ленивой опушке,

В землянике, у пней,

Вещий голос кукушки

Знает счёт моих дней;

Там, у отмелей дальних, —

Белых лилий ковши;

Там, у рек безпечальных,

Жизнь и смерть хороши.

Скоро дни свои брошу

В эту мягкую глубь...

Облегчи мою ношу,

Приласкай, приголубь.

1939

_____________________________

* На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

Я в двадцать лет бродил, как умерший.

Я созерцал, как вороньё

Тревожный грай подъемлет в сумерках

Во имя гневное Твоё.

Огни пивных за Красной Преснею,

Дворы и каждое жильё

Нестройной громыхали песнею

Во имя смутное Твоё.

В глуши Рогожской и Лефортова

Сверкало финок остриё

По гнёздам города, простёртого

Во имя грозное Твоё.

По пустырям Дорогомилова

Горланило хулиганьё

Со взвизгом посвиста безкрылого

Во имя страшное Твоё.

Кожевниками и Басманными

Качало пьяных забытьё

Ночами злыми и туманными

Во имя тусклое Твоё.

И всюду: стойлами рабочими,

В дыму трущоб, в чаду квартир —

Клубился, вился, рвался клочьями

Тебе покорствующий мир.

1927–1950

ПРОБУЖДЕНИЕ

Я не помню, кто отпер засовы —

Нет, не ангел, не ты, не я сам —

Только ветер пустынный и новый

Пробежал по моим волосам.

Выхожу на безлюдные стогны.

Облик города мёртв, как погост.

В этажах затенённые окна

Слепо смотрят на крыши и мост.

И всё тише в предместиях дальних,

Всё печальней поют поезда:

Есть укор в их сигналах прощальных,

Удаляющихся навсегда.

Уж метель не засыплет венками,

Не заискрятся пеной ковши:

Будто режущий гранями камень

Кем-то вынут из сонной души.

Ни надежды. Ни страсти. Ни злобы.

Мир вам, годы без гроз, без огня!

Здравствуй, едкая горечь озноба,

Ранний вестник свинцового дня.

1950

* * *

Мне радостно обнять чеканкой строк,

Как влагу жизни — кубком пира,

Единство цели, множество дорог

В живом многообразье мира.

И я люблю в передрассветный миг

Чистейшую, простую негу:

Поднять глаза от этих мудрых книг

К горящему звездами небу.

Как радостно вот эту весть вдохнуть —

Что по мерцающему своду

Неповторимый уготован путь

Звезде, — цветку, — душе, — народу.

1935

* * *

Но, как минута внезапной казни,

Ринутся в душу в самом конце

Образы неповторимой жизни,

Древнюю боль пробудив в Творце.

Смертной тоски в этот миг не скрою

И не утешусь далью миров:

К сердцу, заплакав, прижму былое —

Мой драгоценнейший из даров.

Верую. Доверяюсь. Приемлю.

Всё покрываю единым ДА.

Только б ещё раз — на эту землю,

К травам, к рекам, к людям, сюда.

1950

* * *

Чуть колышется в зное*,

Еле внятно шурша,

Тихошумная хвоя,

Стран дремучих душа.

На ленивой опушке,

В землянике, у пней,

Вещий голос кукушки

Знает счёт моих дней;

Там, у отмелей дальних, —

Белых лилий ковши;

Там, у рек безпечальных,

Жизнь и смерть хороши.

Скоро дни свои брошу

В эту мягкую глубь...

Облегчи мою ношу,

Приласкай, приголубь.

1939

_____________________________

* На стихи написана музыка А. Васиным-Макаровым.

* * *

Милый друг мой, не жалей о старом,

Ведь в тысячелетней глубине

Зрело то, что грозовым пожаром

В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.

Смерть — права, ликуя и губя:

Смерть есть долг несовершенной формы,

Не сумевшей выковать себя.

1935

* * *

Поздний день мой будет тих и сух:

Синева безветренна, чиста;

На полянах сердца — горький дух,

Запах милый прелого листа.

Даль сквозь даль яснеет, и притин

Успокоился от перемен,

И шелками белых паутин

Мирный прах полей благословен.

Это Вечной Матери покров

Перламутром осенил поля:

Перед бурями иных миров

Отдохни, прекрасная земля.

1933–1950

НЕМЕРЕЧА

(Фрагменты из поэмы)

Посвящается Филиппу Александровичу

и Елизавете Михайловне Добровым, моим

приёмным отцу и матери

Глава первая

Я — прохладные воды, текущие ночью,

Я — пот людской, льющийся днём.

Гарвей

1

Едва умолкли гром и ливни мая,

На вечный праздник стал июнь похож:

Он пел, он цвёл, лелея, колыхая

И душный тмин, и чаши мальв, и рожь.

Луг загудел, как неумолчный улей.

От ласточек звенела синева...

Земля иссохла. И в созвездье Льва

Вступило солнце. Жгучий жар июля

Затрепетал, колеблясь и дрожа,

И синий воздух мрел и плыл над рожью;

Двоилось всё его безшумной дрожью:

И каждый лист, и каждая межа.

Он звал — забыть в мечтательной истоме,

В лесной свободе страннических дней,

И трезвый труд, и будни в старом доме,

И мудрость книг, и разговор друзей.

3

Я вышел в путь — как дрозд поёт: без цели,

Лишь от избытка радости и сил,

И реки вброд, и золотые мели,

И заросли болот переходил.

И, как сестра, мой путь сопровождала

Река Неруса — юркое дитя:

Сквозь заросли играя и светя,

Она то искрилась, то пропадала.

Деревни кончились. Но ввечеру

Мне мох бывал гостеприимным ложем.

Ни дровосек, ни рыболов захожий

Не подходил к безвестному костру,

И только звёзды, пестуя покой мой,

По вечерам ещё следить могли,

Как вспыхивает он над дикой поймой —

Всё дальше, дальше — в глубь лесной земли.

6

Здесь нет земли. Пласты лесного праха

На целый метр. Коряжник, бурелом;

Исчерчен воздух, точно злая пряха

Суровой нитью вкось, насквозь, кругом

Его прошила — цепкой сетью прутьев,

Сучков, ветвей, скрепив их, как бичом,

Черномалинниками и плющом.

Как пробиваться? То плечом, то грудью

Кустарник рвать; то прыгать со ствола

На мёртвый ствол сквозь стебли копор-чая;

Ползти ползком, чудных жуков встречая,

Под сводами, где липкая смола;

Срываться вниз, в колдобы, в ямы с гнилью,

В сыпучую древесную труху,

И наконец, всё уступив безсилью,

Упасть на пень в зеленоватом мху.

7

В блужданиях сквозь заросли оврагов,

В борьбе за путь из дебрей хищных прочь

Есть дикий яд: он нас пьянит, как брага,

И горячит, как чувственная ночь.

Когда нас жгут шипов враждебных стрелы

И хлещет чаща в грудь, в лицо, в глаза,

Навстречу ей, как тёмная гроза,

Стремится страсть и злая жадность тела.

Она в стихиях мощных узнаёт

Прародины забытое касанье:

Мы — только нить в широкошумной ткани

Стволов и листьев, топей и болот.

Мы все одной бездонной жизнью живы,

Лес — наша плоть, наш род, наш кров, наш корм,

Он — страсть и смерть, как многорукий Шива,

Творец-палач тысячецветных форм.

11

Огонь пьянит среди ночного мрака,

Но страшен он под небом голубым,

Когда к листве, блестящей как от лака,

Покачиваясь, подползает дым.

И языки, лукаво и спокойно,

Чуть видимые в ярком свете дня,

По мху и травам быстро семеня,

Вползают вверх, как плющ, по соснам стройным.

Уйти, бежать, бороться можем мы —

Мы, дети битв и дерзкого кочевья,

Но как покорно ждут огня деревья,

Чтоб углем стать в пластах подземной тьмы!

Как робко сохнет каждый лист на древе,

Не жалуясь, не плача, не моля...

...День истекал в огне и львином гневе,

Как Страшный Суд весь мир испепеля.

Глава третья

Ich fuhle des Todes

Verjungende Flut,

Zu Balsam und Apher

Verwandelt mein Blut.

Nowalis*

1

Я поднял взгляд. Что это: крылья? знамя?..

Чуть осыпая цвет свой на лету,

Сиял и плыл высоко над глазами

Сад облаков — весь в розовом цвету.

Нездешняя, светящаяся влага

Баюкала и омывала их,

И брезжили селения святых

У розового их архипелага.

Я видел невозможную страну:

Её и нет, и не было на свете,

В её врата проходят только дети,

В прекрасный вечер отходя ко сну.

В моря неизреченного сиянья

Душа вливалась тихою рекой...

Прости мое греховное метанье,

В бездонном океане упокой.

_____________________

* Омытый смертью,

Молод я вновь,

Эфир в моих жилах —

Целебная кровь.

Новалис (Перевод В. Микушевича)

3

Я жизнь любил — в приволье и в печалях,

И голос женщин, и глаза друзей,

Но широта в заупокойных далях

Ещё безбрежней, выше и полней.

Один лишь труд, любимый, светлый, строгий

Завет стиха, порученного мне,

Приковывал к горячей целине,

Как пахаря у огненной дороги.

Но если труд был чист — откуда ж страх?

Зачем боязнь пространств иного мира?

Ещё звучней оправданная лира

Вольёт свой голос в хор на небесах.

А если нет, а если мрак и стужу

Я заслужил — Отец наш милосерд:

Смерть не страшна, я с детства с нею дружен

И понял смысл её безплотных черт.

5

Жизнь милая! за все твои скитанья,

За все блуждания благодарю!

За грозы, ливни, за песков касанье

На отмелях, подобных янтарю;

За игры детства; за святое горе

Души, влюблённой в королеву льдов;

За терпкий яд полночных городов,

За эту юность, тёмную как море.

Благодарю за гордые часы —

Полёт стиха средь ночи вдохновенной

В рассветный час мерцающей вселенной

По небесам, горящим от росы;

За яд всех мук; за правду всех усилий;

За горечь первых, благодатных ран;

За книги дивные, чьи строки лили

Благоухание времён и стран;

6

Благодарю за мрак ночей влюблённых,

За треск цикад и соловьиный гром,

За взор луны, так много раз склонённый

С такой любовью над моим костром;

За то, что ласковей, чем в сумрак бора

Живое солнце — луч духовных сил

Отец Небесный в сердце низводил

Сквозь волны ладана во мгле собора.

Благодарю за родину мою,

За нищий путь по шумным весям века,

За строгий долг, за гордость человека,

За смерть вот здесь, в нехоженом краю...

Ещё — за спутников, за братьев милых,

С кем общим духом верили в зарю,

За всех друзей — за тех, что спят в могилах

И что живут ещё, — благодарю.

8

Ресницы опускаются. Туманно

Яснеет запредельная страна,

Лазурная, как воды океана,

И тихая, как полная луна.

Приветь меня, желанное светило!

Во царствии блаженных упокой...

Я вздрогнул: вопль — растерзанный, живой,

Вдруг зазвучал с неотразимой силой.

Откуда, чей?.. В душевной глубине

Зачем он встал, мой смертный час наруша?

Он проходил, как судорга, сквозь душу,

Он креп и рос — внутри, вокруг, во мне.

Вторая мать, что путь мой укрывала

От бед, забот любовью крепче стен,

Что каждый день и час свой отдавала,

Не спрашивая н и ч е г о взамен.

12

Но в небесах, в Божественном эфире,

Высокой радости не знать тому,

Кто любящих оставил в дольнем мире,

Одних, одних, на горе, плач и тьму.

Не заглушит надгробного рыданья,

Скорбь материнскую не утолит

Ни смена лет, ни пенье панихид,

Ни слово мудрости и состраданья.

Тогда захочешь свой небесный дом

Отдать за то, что звал когда-то пленом:

Опять, опять припасть к её коленам,

Закрыв глаза, как в детстве золотом.

Но грань миров безчувственно и глухо

Разделит вас, как неприступный вал,

Чтоб на путях заупокойных духа

Чуть слышный плач тебя сопровождал.

14

Назад! назад! В широкошумном мире

Любить, страдать — в труде, в бою, в плену,

Без страха звать и принимать всё шире

Любую боль, любую глубину!

Вторая жизнь, дарованная чудом

И добровольно принятая мной,

Есть ноша дивная, есть крест двойной,

Есть горный спуск к золотоносным рудам.

Там, за спиной, в лесу ярятся те,

Кто смерть мою так кликали, так ждали:

Трясин и чащи злые стихиали

В их вероломной, хищной слепоте.

Кем, для чего спасён из немеречи

Я в это утро — знаю только я,

И не доверю ни стихам, ни речи

Прозваний ваших, чудные друзья.

15

Неруса милая! Став на колени,

Струю, как влагу причащенья, пью:

Дай отдохнуть в благоуханной сени,

Поцеловать песок в родном краю!

Куда ж теперь, судьба моя благая?

В пожар ли мира, к битве роковой?

Иль в бранный час бездейственный покой

Дашь мне избрать, стыдом изнемогая?

Иль сквозь бураны европейских смут

Укажешь путь безумья, жажды, веры

В Небесный Кремль, к отрогам С а л ь в а т э р р ы,

Где ангелы покров над миром ткут?

Пора, пора понять твой вещий голос:

Всё громче он, всё явственней тропа,

Зной жжёт, и сердце тяжело, как колос,

Склонившийся у твоего серпа.

1937–1950

Милый друг мой, не жалей о старом,

Ведь в тысячелетней глубине

Зрело то, что грозовым пожаром

В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.

Смерть — права, ликуя и губя:

Смерть есть долг несовершенной формы,

Не сумевшей выковать себя.

1935

* * *

Поздний день мой будет тих и сух:

Синева безветренна, чиста;

На полянах сердца — горький дух,

Запах милый прелого листа.

Даль сквозь даль яснеет, и притин

Успокоился от перемен,

И шелками белых паутин

Мирный прах полей благословен.

Это Вечной Матери покров

Перламутром осенил поля:

Перед бурями иных миров

Отдохни, прекрасная земля.

1933–1950

НЕМЕРЕЧА

(Фрагменты из поэмы)

Посвящается Филиппу Александровичу

и Елизавете Михайловне Добровым, моим

приёмным отцу и матери

Глава первая

Я — прохладные воды, текущие ночью,

Я — пот людской, льющийся днём.

Гарвей

1

Едва умолкли гром и ливни мая,

На вечный праздник стал июнь похож:

Он пел, он цвёл, лелея, колыхая

И душный тмин, и чаши мальв, и рожь.

Луг загудел, как неумолчный улей.

От ласточек звенела синева...

Земля иссохла. И в созвездье Льва

Вступило солнце. Жгучий жар июля

Затрепетал, колеблясь и дрожа,

И синий воздух мрел и плыл над рожью;

Двоилось всё его безшумной дрожью:

И каждый лист, и каждая межа.

Он звал — забыть в мечтательной истоме,

В лесной свободе страннических дней,

И трезвый труд, и будни в старом доме,

И мудрость книг, и разговор друзей.

3

Я вышел в путь — как дрозд поёт: без цели,

Лишь от избытка радости и сил,

И реки вброд, и золотые мели,

И заросли болот переходил.

И, как сестра, мой путь сопровождала

Река Неруса — юркое дитя:

Сквозь заросли играя и светя,

Она то искрилась, то пропадала.

Деревни кончились. Но ввечеру

Мне мох бывал гостеприимным ложем.

Ни дровосек, ни рыболов захожий

Не подходил к безвестному костру,

И только звёзды, пестуя покой мой,

По вечерам ещё следить могли,

Как вспыхивает он над дикой поймой —

Всё дальше, дальше — в глубь лесной земли.

6

Здесь нет земли. Пласты лесного праха

На целый метр. Коряжник, бурелом;

Исчерчен воздух, точно злая пряха

Суровой нитью вкось, насквозь, кругом

Его прошила — цепкой сетью прутьев,

Сучков, ветвей, скрепив их, как бичом,

Черномалинниками и плющом.

Как пробиваться? То плечом, то грудью

Кустарник рвать; то прыгать со ствола

На мёртвый ствол сквозь стебли копор-чая;

Ползти ползком, чудных жуков встречая,

Под сводами, где липкая смола;

Срываться вниз, в колдобы, в ямы с гнилью,

В сыпучую древесную труху,

И наконец, всё уступив безсилью,

Упасть на пень в зеленоватом мху.

7

В блужданиях сквозь заросли оврагов,

В борьбе за путь из дебрей хищных прочь

Есть дикий яд: он нас пьянит, как брага,

И горячит, как чувственная ночь.

Когда нас жгут шипов враждебных стрелы

И хлещет чаща в грудь, в лицо, в глаза,

Навстречу ей, как тёмная гроза,

Стремится страсть и злая жадность тела.

Она в стихиях мощных узнаёт

Прародины забытое касанье:

Мы — только нить в широкошумной ткани

Стволов и листьев, топей и болот.

Мы все одной бездонной жизнью живы,

Лес — наша плоть, наш род, наш кров, наш корм,

Он — страсть и смерть, как многорукий Шива,

Творец-палач тысячецветных форм.

11

Огонь пьянит среди ночного мрака,

Но страшен он под небом голубым,

Когда к листве, блестящей как от лака,

Покачиваясь, подползает дым.

И языки, лукаво и спокойно,

Чуть видимые в ярком свете дня,

По мху и травам быстро семеня,

Вползают вверх, как плющ, по соснам стройным.

Уйти, бежать, бороться можем мы —

Мы, дети битв и дерзкого кочевья,

Но как покорно ждут огня деревья,

Чтоб углем стать в пластах подземной тьмы!

Как робко сохнет каждый лист на древе,

Не жалуясь, не плача, не моля...

...День истекал в огне и львином гневе,

Как Страшный Суд весь мир испепеля.

Глава третья

Ich fuhle des Todes

Verjungende Flut,

Zu Balsam und Apher

Verwandelt mein Blut.

Nowalis*

1

Я поднял взгляд. Что это: крылья? знамя?..

Чуть осыпая цвет свой на лету,

Сиял и плыл высоко над глазами

Сад облаков — весь в розовом цвету.

Нездешняя, светящаяся влага

Баюкала и омывала их,

И брезжили селения святых

У розового их архипелага.

Я видел невозможную страну:

Её и нет, и не было на свете,

В её врата проходят только дети,

В прекрасный вечер отходя ко сну.

В моря неизреченного сиянья

Душа вливалась тихою рекой...

Прости мое греховное метанье,

В бездонном океане упокой.

_____________________

* Омытый смертью,

Молод я вновь,

Эфир в моих жилах —

Целебная кровь.

Новалис (Перевод В. Микушевича)

3

Я жизнь любил — в приволье и в печалях,

И голос женщин, и глаза друзей,

Но широта в заупокойных далях

Ещё безбрежней, выше и полней.

Один лишь труд, любимый, светлый, строгий

Завет стиха, порученного мне,

Приковывал к горячей целине,

Как пахаря у огненной дороги.

Но если труд был чист — откуда ж страх?

Зачем боязнь пространств иного мира?

Ещё звучней оправданная лира

Вольёт свой голос в хор на небесах.

А если нет, а если мрак и стужу

Я заслужил — Отец наш милосерд:

Смерть не страшна, я с детства с нею дружен

И понял смысл её безплотных черт.

5

Жизнь милая! за все твои скитанья,

За все блуждания благодарю!

За грозы, ливни, за песков касанье

На отмелях, подобных янтарю;

За игры детства; за святое горе

Души, влюблённой в королеву льдов;

За терпкий яд полночных городов,

За эту юность, тёмную как море.

Благодарю за гордые часы —

Полёт стиха средь ночи вдохновенной

В рассветный час мерцающей вселенной

По небесам, горящим от росы;

За яд всех мук; за правду всех усилий;

За горечь первых, благодатных ран;

За книги дивные, чьи строки лили

Благоухание времён и стран;

6

Благодарю за мрак ночей влюблённых,

За треск цикад и соловьиный гром,

За взор луны, так много раз склонённый

С такой любовью над моим костром;

За то, что ласковей, чем в сумрак бора

Живое солнце — луч духовных сил

Отец Небесный в сердце низводил

Сквозь волны ладана во мгле собора.

Благодарю за родину мою,

За нищий путь по шумным весям века,

За строгий долг, за гордость человека,

За смерть вот здесь, в нехоженом краю...

Ещё — за спутников, за братьев милых,

С кем общим духом верили в зарю,

За всех друзей — за тех, что спят в могилах

И что живут ещё, — благодарю.

8

Ресницы опускаются. Туманно

Яснеет запредельная страна,

Лазурная, как воды океана,

И тихая, как полная луна.

Приветь меня, желанное светило!

Во царствии блаженных упокой...

Я вздрогнул: вопль — растерзанный, живой,

Вдруг зазвучал с неотразимой силой.

Откуда, чей?.. В душевной глубине

Зачем он встал, мой смертный час наруша?

Он проходил, как судорга, сквозь душу,

Он креп и рос — внутри, вокруг, во мне.

Вторая мать, что путь мой укрывала

От бед, забот любовью крепче стен,

Что каждый день и час свой отдавала,

Не спрашивая н и ч е г о взамен.

12

Но в небесах, в Божественном эфире,

Высокой радости не знать тому,

Кто любящих оставил в дольнем мире,

Одних, одних, на горе, плач и тьму.

Не заглушит надгробного рыданья,

Скорбь материнскую не утолит

Ни смена лет, ни пенье панихид,

Ни слово мудрости и состраданья.

Тогда захочешь свой небесный дом

Отдать за то, что звал когда-то пленом:

Опять, опять припасть к её коленам,

Закрыв глаза, как в детстве золотом.

Но грань миров безчувственно и глухо

Разделит вас, как неприступный вал,

Чтоб на путях заупокойных духа

Чуть слышный плач тебя сопровождал.

14

Назад! назад! В широкошумном мире

Любить, страдать — в труде, в бою, в плену,

Без страха звать и принимать всё шире

Любую боль, любую глубину!

Вторая жизнь, дарованная чудом

И добровольно принятая мной,

Есть ноша дивная, есть крест двойной,

Есть горный спуск к золотоносным рудам.

Там, за спиной, в лесу ярятся те,

Кто смерть мою так кликали, так ждали:

Трясин и чащи злые стихиали

В их вероломной, хищной слепоте.

Кем, для чего спасён из немеречи

Я в это утро — знаю только я,

И не доверю ни стихам, ни речи

Прозваний ваших, чудные друзья.

15

Неруса милая! Став на колени,

Струю, как влагу причащенья, пью:

Дай отдохнуть в благоуханной сени,

Поцеловать песок в родном краю!

Куда ж теперь, судьба моя благая?

В пожар ли мира, к битве роковой?

Иль в бранный час бездейственный покой

Дашь мне избрать, стыдом изнемогая?

Иль сквозь бураны европейских смут

Укажешь путь безумья, жажды, веры

В Небесный Кремль, к отрогам С а л ь в а т э р р ы,

Где ангелы покров над миром ткут?

Пора, пора понять твой вещий голос:

Всё громче он, всё явственней тропа,

Зной жжёт, и сердце тяжело, как колос,

Склонившийся у твоего серпа.

1937–1950

* * *

Про всенародное наше Вчера,

Про древность я говорю.

Про вечность. Про эти вот вечера,

Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде,

Взрыхлённой плугом эпох,

Семя, подобное тихой звезде,

Но солнечное, как Бог.

Не заговорщик я, не бандит.

Я — вестник другого дня.

А тех, кто сегодняшнему кадит,

Достаточно без меня.

1950

Постскриптум_____________________________________________

Из «Розы Мира» Д. Андреева

Вестник — это тот, кто ... даёт людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных. Пророчество и вестничество — понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство; пророк может осуществлять свою миссию и другими путями — через устное проповедничество, через религиозную философию, даже через образ всей своей жизни.

Внутренний конфликт, о котором я говорю, есть противоречие тройное, есть борьба трёх тенденций: религиозно-этико-проповеднической, самодовлеюще-эстетической и ещё одной, которую можно назвать тенденцией низшей свободы: это есть стремление личности осуществить свои общечеловеческие права на обыкновенный, не обременённый высшими нормативами образ жизни, вмещающий в себя и право на слабости, и право на страсти, и право на жизненное благополучие. Этот внутренний конфликт чётко наметился уже в Пушкине.

...Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только российской, но и других метакультур.

Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но всё же укладывается в человеческие понятия; по существу она ясна.

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры.

С самых ранних лет — неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскалённого воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого бунта, — наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одарённости при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров...

...Лермонтовский Демон — не литературный приём, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретённый ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след этих встреч проступал из слоёв глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь. В противоположность Байрону, Лермонтов — мистик по существу.

Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, нёсший его душу на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный приём, как это было бы у Байрона, а факт. Хотелось бы знать: в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о даймоне, давно сопутствующем ему, как не именно в таком? Нужно быть начисто лишённым религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживаний, породивших лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всем: «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные строфы о Востоке в «Споре»; «Когда волнуется желтеющая нива», «На воздушном океане», «В полдневный жар в пустыне* Дагестана», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне» и многое другое.

...Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник, — он был русским художественным гением и русским вестником, и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками, к чему приложить разрывающую его силу.

...Если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого для нас и неповторимого ни для кого — жизненного пути, который привёл бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветлённое величие таковы, что всё человечество взирает на этих владык горних вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости.

Блок не был человеком гениального разума, но он был достаточно интеллигентен и умён, чтобы проанализировать и понять полярность, враждебность, непримиримость влекущих его сил. Поняв же, он мог, по крайней мере, расслоить их проекции в своей жизни и в творчестве, отдать дань стихийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, не путать высочайший источник Божественной премудрости и любви с Великою Блудницей.

Звучание стиха таково, что с этих пор за Блоком упрочивается приоритет музыкальнейшего из русских поэтов... Появляется даже нечто, превышающее музыкальность, нечто околдовывающее, завораживающее, особая м а г и я с т и х а, какую до Блока можно было встретить только в лучших лирических стихотворениях Лермонтова и Тютчева. Но сам Блок говорил, что не любит людей, предпочитающих его второй том. Неудивительно! Нельзя ждать от человека, затаившего в душе любовь, чтобы его радовало поклонение людей, восхваляющих его измену.

Дилемма возникает не в выборе между дикой природой и природой-садом, а в выборе между природой-садом и антиприродой.

______________________________________

*Неточная цитата. У М. Лермонтова в долине. — Ред.

Про всенародное наше Вчера,

Про древность я говорю.

Про вечность. Про эти вот вечера,

Про эту зарю.

Про вызревающее в борозде,

Взрыхлённой плугом эпох,

Семя, подобное тихой звезде,

Но солнечное, как Бог.

Не заговорщик я, не бандит.

Я — вестник другого дня.

А тех, кто сегодняшнему кадит,

Достаточно без меня.

1950

Постскриптум_____________________________________________

Из «Розы Мира» Д. Андреева

Вестник — это тот, кто ... даёт людям почувствовать сквозь образы искусства в широком смысле этого слова высшую правду и свет, льющиеся из миров иных. Пророчество и вестничество — понятия близкие, но не совпадающие. Вестник действует только через искусство; пророк может осуществлять свою миссию и другими путями — через устное проповедничество, через религиозную философию, даже через образ всей своей жизни.

Внутренний конфликт, о котором я говорю, есть противоречие тройное, есть борьба трёх тенденций: религиозно-этико-проповеднической, самодовлеюще-эстетической и ещё одной, которую можно назвать тенденцией низшей свободы: это есть стремление личности осуществить свои общечеловеческие права на обыкновенный, не обременённый высшими нормативами образ жизни, вмещающий в себя и право на слабости, и право на страсти, и право на жизненное благополучие. Этот внутренний конфликт чётко наметился уже в Пушкине.

...Если смерть Пушкина была великим несчастьем для России, то смерть Лермонтова была уже настоящей катастрофой, и от этого удара не могло не дрогнуть творческое лоно не только российской, но и других метакультур.

Миссия Пушкина, хотя и с трудом, и только частично, но всё же укладывается в человеческие понятия; по существу она ясна.

Миссия Лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры.

С самых ранних лет — неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие бушующего, раскалённого воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психического строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь человеческую душу суровый и зоркий взор; глубокая религиозность натуры, переключающая даже сомнение из плана философских суждений в план богоборческого бунта, — наследие древних воплощений этой монады в человечестве титанов; высшая степень художественной одарённости при строжайшей взыскательности к себе, понуждающей отбирать для публикации только шедевры из шедевров...

...Лермонтовский Демон — не литературный приём, не средство эпатировать аристократию или буржуазию, а попытка художественно выразить некий глубочайший, с незапамятного времени несомый опыт души, приобретённый ею в предсуществовании от встреч со столь грозной и могущественной иерархией, что след этих встреч проступал из слоёв глубинной памяти поэта на поверхность сознания всю его жизнь. В противоположность Байрону, Лермонтов — мистик по существу.

Надо окаменеть мыслью, чтобы не додуматься до того, что Ангел, нёсший его душу на землю и певший ту песнь, которой потом «заменить не могли ей скучные песни земли», есть не литературный приём, как это было бы у Байрона, а факт. Хотелось бы знать: в каком же ином поэтическом образе следовало бы ждать от гения и вестника свидетельств о даймоне, давно сопутствующем ему, как не именно в таком? Нужно быть начисто лишённым религиозного слуха, чтобы не почувствовать всю подлинность и глубину его переживаний, породивших лирический акафист «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», чтобы не уловить того музыкально-поэтического факта, что наиболее совершенные по своей небывалой поэтической музыкальности строфы Лермонтова говорят именно о второй реальности, просвечивающей сквозь зримую всем: «Ветка Палестины», «Русалка», изумительные строфы о Востоке в «Споре»; «Когда волнуется желтеющая нива», «На воздушном океане», «В полдневный жар в пустыне* Дагестана», «Три пальмы», картины природы в «Мцыри», в «Демоне» и многое другое.

...Лермонтов был не «художественный гений вообще» и не только вестник, — он был русским художественным гением и русским вестником, и в качестве таковых он не мог удовлетвориться формулой «слова поэта суть дела его». Вся жизнь Михаила Юрьевича была, в сущности, мучительными поисками, к чему приложить разрывающую его силу.

...Если бы не разразилась пятигорская катастрофа, со временем русское общество оказалось бы зрителем такого — непредставимого для нас и неповторимого ни для кого — жизненного пути, который привёл бы Лермонтова-старца к вершинам, где этика, религия и искусство сливаются в одно, где все блуждания и падения прошлого преодолены, осмыслены и послужили к обогащению духа и где мудрость, прозорливость и просветлённое величие таковы, что всё человечество взирает на этих владык горних вершин культуры с благоговением, любовью и с трепетом радости.

Блок не был человеком гениального разума, но он был достаточно интеллигентен и умён, чтобы проанализировать и понять полярность, враждебность, непримиримость влекущих его сил. Поняв же, он мог, по крайней мере, расслоить их проекции в своей жизни и в творчестве, отдать дань стихийному, но не смешивать смертельного яда с причастным вином, не путать высочайший источник Божественной премудрости и любви с Великою Блудницей.

Звучание стиха таково, что с этих пор за Блоком упрочивается приоритет музыкальнейшего из русских поэтов... Появляется даже нечто, превышающее музыкальность, нечто околдовывающее, завораживающее, особая м а г и я с т и х а, какую до Блока можно было встретить только в лучших лирических стихотворениях Лермонтова и Тютчева. Но сам Блок говорил, что не любит людей, предпочитающих его второй том. Неудивительно! Нельзя ждать от человека, затаившего в душе любовь, чтобы его радовало поклонение людей, восхваляющих его измену.

Дилемма возникает не в выборе между дикой природой и природой-садом, а в выборе между природой-садом и антиприродой.

______________________________________

*Неточная цитата. У М. Лермонтова в долине. — Ред.