Родился в деревне Тимонихе Харовского района Вологодской области в крестьянской семье. Учился в школе ФЗО (г. Сокол) и после работал столяром, мотористом, электромонтёром. Писательскую деятельность начинал со стихов, печатался с 1956 года. В 1964 году окончил Литинститут.

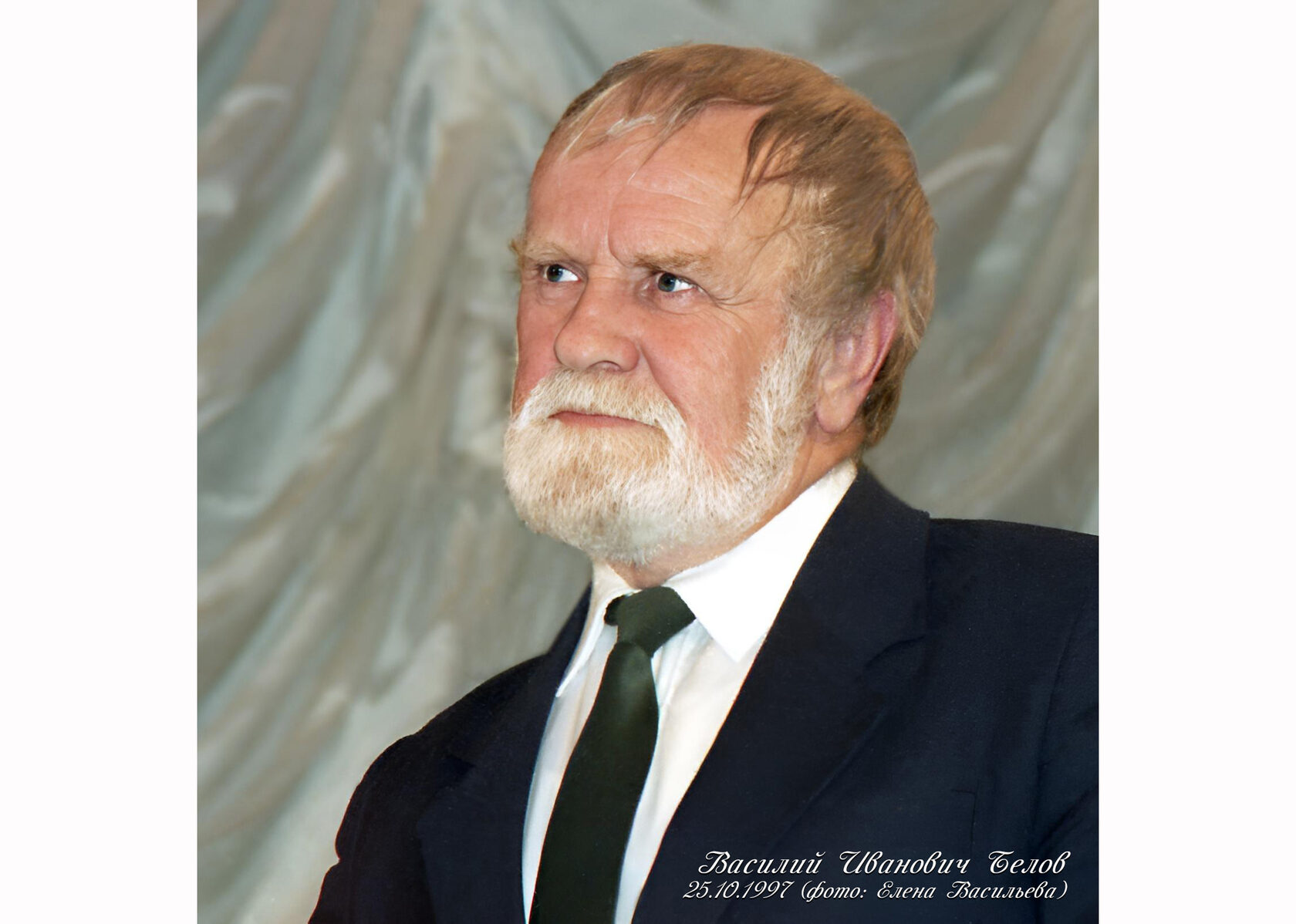

Хотя славу Василию Ивановичу Белову принесли прозаические произведения, стихи он писал всю жизнь.

Удостоен Государственной премии СССР (1981 г.) и Литературной премии им. Л. Толстого, награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, Преподобного Сергия Радонежского III степени и др.

В «перестроечные» годы был народным депутатом СССР, членом Верховного Совета.

Жил В. И. Белов в Вологде или в родной Тимонихе.

НА РОДИНЕ

И вот опять родные места встретили меня сдержанным шёпотом ольшаника. Забелела чешуей драночных крыш старая моя деревня, вот и дом с потрескавшимися углами. По этим углам залезал я когда-то под крышу, неутомимый в своём стремлении к высоте, и смотрел на синие зубчатые леса, прятал в щелях витых кряжей нехитрые мальчишечьи богатства.

Из этой сосновой крепости, из этих удивительных ворот уходил я когда-то в большой и грозный мир, наивно поклявшись никогда не возвращаться, но чем дальше и быстрей уходил, тем яростней тянуло меня обратно...

Старый наш дом заколочен. Я ставлю поклажу на крыльцо соседки и ступаю в солнечное поле, размышляя о прошлом.

Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далёким неверным маревом, раскрасило будущее яркими мечтательными мазками. В тот день, когда я уходил из дому, так же, как и сегодня, вызванивали полевые кузнечики, так же лениво парил надо мной ястреб, и только сердце было молодым и не верящим в обратную дорогу.

И вот опять уводит меня к лесным угорам гибельная долгая гать, и снова слушаю я шум летнего леса. Снова торжественно и мудро шумит надо мной старинный хвойный бор, и нет ему до меня никакого дела. И над бором висит в синеве солнце. Не солнце — Ярило. Оно щедро, стремительно и безшумно сыплет в лохматую прохладу мхов свои червонцы, а над мхами, словно сморённые за пряжей старухи, дремлют смолистые ели; они глухо шепчут порой, как будто возмущаясь щедростью солнца, а может быть, собственным долголетием. Под елями — древний запах папоротника. Я иду чёрной лошадиной тропой, на лицо липнут невидимые нити паутины, с детским беззащитным писком вьются передо мной комары, хотя кусают они совсем не по-детски. Мой взгляд останавливается на красных, в белых накрапах, шапках мухоморов, потом вижу, как дятел, опершись на растопыренный хвост, колотит своим неутомимым носом сухую древесину; в лицо мне хлещут ветки крушины, и вот уже я на сухом месте, и нога едет на скользких иглах.

Загудел в сосенной бронзе сухоросный ветер, и сосны отозвались беззащитным ропотом, и мне кажется, что в их кронах вздыхает огромный богатырь-тугодум, который с наивностью младенца копит свою мощь не себе, а другим. Под это добродушное дыхание, словно из древних веков, нечёткой белопарусной армадой выплывают облачные фрегаты.

Мне кажется, что я слышу, как растёт на полях трава, я ощущаю каждую травинку, с маху сдёргиваю пропотелые сапоги и босиком выбегаю на рыжий песчаный берег, снова стою над рекой и бросаю лесные шишки в синюю тугую воду, в эту прохладную русалочью постель, и смотрю, как расходятся и умирают водяные круги.

Тихая моя родина, ты всё так же не даёшь мне стареть и врачуешь душу своей зелёной тишиной! Но будет ли предел тишине!

Как хитрая лисичка, вильнула хвостом моя тропа и за терялась в траве, а я выхожу не к молодым берёзам, а к белым сказкам моей земли. Омытые июльскими дождями, они стыдливо полощут ветками, приглушая двухнотный, непонятно откуда слышимый голос кукушки:

«Ук-ку, ук-ку!» — словно дует кто-то коротко и ритмично в пустую бутылку. И вновь трепетно нарастает берёзовый шелест.

Я сажусь у тёплого стога, курю и думаю, что вот отмашет время ещё какие-то полстолетия, и берёзы понадобятся одним лишь песням, а песни тоже ведь умирают, как и люди. И мне чудится в шелесте берёз укор вечных свидетельниц человеческого горя и радости. Веками роднились с нами эти деревья, дарили нашим предкам скрипучие лапти и жаркую, бездымную лучину, растили пахучие веники, розги, полозья, копили певучесть для пастушьих рожков и мстительную тяжесть дубинам...

Я выхожу на зелёный откос и гляжу туда, где ещё совсем недавно было так много деревень, а теперь белеют одни берёзы. Нет, в здешних местах пожары не часты, и лет пятьсот уже не было нашествий. Может быть, так оно и надо? Исчезают деревни, а взамен рождаются весёлые, шумные города... Я обнимаю родную землю, слышу теплоту родимой травы, и надо мной качаются купальницы с лютиками.

Шумят невдалеке сосны, шелестят берёзы. И вдруг в этот шум вплетается непонятный нарастающий свист, он разлетается, заполняет весь этот тихий зелёный мир. Я смотрю в небо, но серебряное туловище реактивного самолета уже исчезает за горизонтом.

Как мне понять, что это? Или мои слёзы, а может быть, выпала в полдень скупая солёная роса?

ВРЕМЕНА ГОДА

О. С.

Люблю златую осень

За тихий шум дождей,

За голос трубный лося

И хруст её груздей.

То сыплет снежной дробью

Печаль свою окрест,

То глянет исподлобья

Лазурью всех небес.

По снежным изголовьям

Качанье спящих лоз, —

Люблю зимы безмолвье

За гроздья синих звёзд.

И вновь над белым светом

Возгрянет вешний бой, —

Люблю родное лето

За грозовой прибой!

Когда же смерть забрезжит,

Я крикну, не стерплю:

Люблю весь мир безбрежный!

Ещё... тебя люблю.

1983

БРАТЬЯМ

Осенним дымом пахнут сны,

Вокруг избы снуют метели,

Но с первым голосом весны

Нам тесно станет в колыбели.

Куда зовут тетерева

Нас от широкой русской печи?

Ведь наша первая трава

Нам всем троим ещё по плечи!

Ещё не все, ещё не срок,

Ещё дорога за туманом,

И воробьиный ветерок

Не скоро станет ураганом,

И неокрепшая душа

Ещё чиста перед веками...

Но мы, беду себе верша,

Ползём через дорожный камень.

1968

БОБРИШНЫЙ УГОР

(фрагменты)

...Июльский сумеречно-тёплый лес неспешно готовился отойти ко сну. Смолкали одна по-за одной непоседливые лесные птицы, замирали набухающие темнотой ёлки. Затвердевала смола. И её запах мешался с запахом сухой, ещё не опустившейся наземь росы.

Везде был отрадный, дремотный лес. Он засыпал, врачуя своим покоем наши смятенные души, он был с нами добр, широк, был понятен и неназойлив, от него веяло родиной и покоем, как веет покоем от твоей старой и мудрой матери...

Я вышел к высокому, почти обрывистому берегу, на котором стоял домик. Далеко внизу, сквозь сосновые лапы, сквозь кусты ивы, берёзовую и рябиновую листву виднелась не очень широкая, светлая даже ночью река. Она набегала к угору издалека, упиралась в него своими безшумными сильными струями и заворачивала вправо, словно заигрывая с Бобришным угором.

...Пойма была спокойно-светла, копила в своих низинках белый туманец, и он сперва стушёвывал, потом тихо гасил цветочную синь и желтизну ещё не кошенного луга.

Домик таинственно и кротко глядел на всё это с высоты угора, а позади тихо спали тёплые ельники.

* * *

..И где-то вдали, но ясно и чисто куковала кукушка. Её голос был печален и светел, а ритм кукования был похож на биение сердца. Недаром в народе называли этот голос сиротским, вдовьим, вдовство для крестьянской женщины то же сиротство.

Бобришный угор пел на все голоса. Я слышал здесь даже соловья, он раза два-три принимался щёлкать и переходил на пение. Но здешний соловей был как бы слишком застенчив, он словно боялся быть веселее других и быстро замолкал, зато дрозды и синицы не смолкали ни на секунду.

...Мы удим, а это значит, мы уже как бы и не мы, мы растворились, сравнялись с вечной природой, произошло то самое слияние с рекой, кустами и травой, с небом, ветром и птицами, когда забываешь самого себя. Наверное, в этом и есть главная тайная прелесть уженья и охоты. Глядя на поплавок, забываешь о преходящей своей сути, забываешь о неизбежности собственного конца. Мир снова стал цельным и гармоничным, как в раннем детстве, когда мысль о конце ещё ни разу не ознобила тебя своим безжалостным инеем.

— Знаешь, какое у дятла профессиональное заболевание?

Я, конечно, не знал. Не знал, что профессиональное заболевание у дятла — сотрясение мозга...

* * *

..За тысячи лет исканий, войн, страданий и изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с пережжённой солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек об родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в сумерках, костёр, раздвигающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под консервов, белый цвет земляники, тысячи самых неприметных и доступных вещей делают меня счастливым.

* * *

...Гроза рычала всё ближе, и земля поглощала её картавые, глухие, полные недовольства звуки, а я всё глядел на красноватые, бледные в ярости солнца огни костра. Отчаяние, горечь, ревность к вечной природе и чувство жалости к людям и самому себе — всё это сливалось у меня в один горловой комок, и я не знал, что делать.

...Теперь даже лес был чужим, равнодушным, всюду широко и надменно хозяйничала гроза, но её грохот казался мне нелепым, безсмысленным: на кой чёрт всё это! Для чего и зачем?

...Один раз треснуло совсем рядом, одновременно с зелёной вспышкой разряда, и это словно вышибло из меня остатки рефлексии...

Нет, надо просто жить, разродился, и нечего спрашивать, зачем родился, жить, жить, жить... И нечего, нечего. С чувством наблудившего и со стыдом я закурил, мне уже хотелось как в детстве закатать штаны и босоплясом пуститься по дождевым лужам.

* * *

Бобришный угор тихо рокотал соснами, когда мы уходили по лесной дороге. Река мерцала, кукушка молчала, а на окне так и остались синие лесные цветы, и сосновые лапы, и томик Толстого. Наверное, сейчас там тишина и снег, река сжимается льдом, и цветы в банке давно усохли, а в остывшей печке свистит ветер. Домик ждёт весны, которой никогда для него не будет. А я с запозданием говорю тебе спасибо.

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

Весной в родимом лесу нечаянно-быстро приходит та радостно-страшная ночь, когда весь мир и вся Вселенная встают на дыбы. Жизнь и земля со всею природой выходят из своих берегов и топят душу в безжалостном счастье. Это тогда постигают многие люди, что нет нигде ни конца, ни начала.

Прошла единственная минута, короткий момент исчезания последнего холода. Ушла, изморилась вконец поверженная апрелем зима. Вот в тревожной темени родилось и двинулось всесветное, уже не слоистое, а тугое, плотное тепло, превращая себя в мощный и ровный ветер. Дрогнули готовые распуститься дерева. Где-то в невидимом, но почти осязаемом небе сшиблись широкими лбами темные облака. Неяркая вешняя молния сиганула в лесную теплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело прокатился над миром.

Будто раскатилась каменка нездешней, какой-то сказочно богатырской бани.

Странная тишина томится в лесу после этого грохота. Ветер не дует, а давит сплошь, всё замирает.

Дождь прошипел в ночи обильно и коротко. Везде в снующей, исчезающей темени сопит пахнущая корнями земля: это зашевелились в несметном числе травяные ростки, поднимая и распахивая прошлогодние листья, хвоинки и сгнивающие сучки.

Утром золотые столбы испарений поднимаются в лесных прогалинах, словно добрые призраки, они безмолвно и быстро меняют свои исполинские контуры. На берёзах еле слышно оживают размякшие ветки, от лопающихся почек они тоже меняются, делают свой уток и основу. На восходе легко и неторопливо выпрастываются из почек маленькие, в детский ноготок, листочки. Солнце выходит очень быстро. Яростно-новое, с неопределенными очертаниями, оно греет ещё бледную, но густеющую с каждой минутой зелень березняка. Птицы поют взахлёб, земля продолжает сопеть и попискивать, всё поминутно меняет свой образ. Везде в мире жизнь и свобода, и сердце сопереживает чувство освобождения: да не будет конца свободе и радости!

Да не будет конца. Но там, за чередою весенних дней, земля уж обрастает жирной травой. Зелень полян незаметно теряет свою первозданную свежесть, и жёсткими бородавками покрывается когда-то нежный берёзовый лист. Ленивеют и толстеют в небе опаловые облака, идущие все в одну сторону, надменно, самодовольно начинают рычать огрубевшие громы. И тогда в лесистых чащобах рождаются полчища кровожадного гнуса, ползут и ползут по веткам бородатые мхи. В земле, меж миллионов корней, враждующих и борющихся за её кровь, цепко ветвятся, проползают грибницы. И никому не известно, что творится в тёмном земном нутре, только поверх тут и там поднимаются красные шапки мухоморов. В такую пору в лесу впервые ощущается запах гнили. Ещё не стихло зелёное, разнузданное пиршество лета, а нити грибных дождей уже напрасно сшивают самобранную июльскую скатерть: в сентябре одно за другим всё умирает, засыпает будто в похмельном сне.

Зачем же, ради чего была тогда и весна? Если в декабре снова всё в мире оцепенело, если опять всё сковано ледяными цепями, белою снежною шубой?

Но снова ждёшь почему-то такой же весенней ночи. Ждёшь, хотя знаешь, что с нею придёт то же самое и что всё будет точь-в-точь, как и раньше.

1968