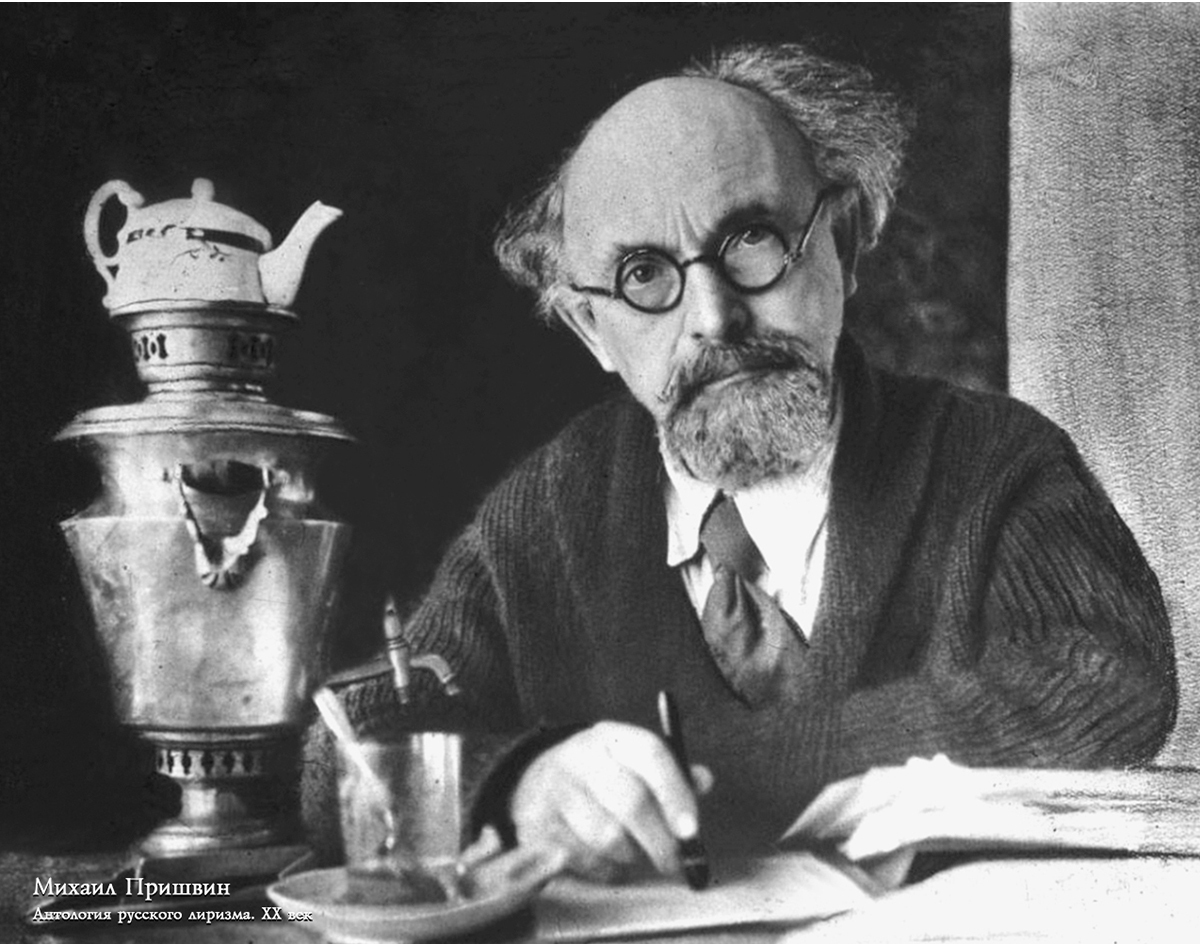

Родился в селе Хрущёве неподалёку от Ельца. Из купеческого сословия. Неторопливое и прихотливо ветвящееся развитие от «безнадёжен по малоспособности» в начальной школе до «представитель русского космизма» в наше время... Решающий этап, прояснивший ему самому его дорогу — 1937–1940 гг., когда Пришвину уже за 60...

Свои «Дневники» он считал самым главным из сделанного. Неспешность и неустанность, обильность и пристальность, прямота и осторожность — вот его действительная биография.

Марксистские судороги в молодости; по касательной — «символистские» круги; конкретная агрономия; краткосрочный антибольшевизм; длительное несфокусированное писательство, старательное издание всего возможного (3 тома в 1912–1914 гг., 7 томов в 1927–1930 гг. и почти параллельно — 6 томов в 1928–1931 гг.).

Движение его продолжается, и каким он явится нашим детям и детям наших детей — трудно представить.

Михаил Михайлович Пришвин не умер в 1954 году в Москве.

ДОРОГА К ДРУГУ

Вчера с утра зима рванулась было с морозом и ветром, нарушила было спокойное чередование одинаковых мягких дней. Но среди дня явилось богатое солнце, и всё укротилось.

Вечером опять воздух после мороза и солнце были как летом на ледниках.

Ночь была звёздная, и день пришёл пасмурный, и слава богу, а то со сверкающим мартовским днём не справишься, и не ты, а он делается твоим хозяином.

Этот целомудренный снег в целомудренном мартовском свете младенческой пухлотой своей создавал такую обнимающую всё живое и мёртвое тишину. И всякий звук только усиливал её: петух заорал, ворона звала, дятел барабанил, сойка пела всеми голосами, но тишина от всего этого росла.

Какая тишина, какая благодать, как будто чувствуешь сам благодетельный рост своего понимания жизни, прикосновение к такой высоте, где не бывает ветров, не проходит тишина.

Утро ясное, как золотое стёклышко. Забереги всё растут, и уже видно, что лёд лежит на воде и незаметно для глаза поднимается.

Чем краше день, тем настойчивей вызывает и дразнит нас природа: день-то хорош, а ты какой! И все отзываются — кто как.

Счастливей всех в этом художники.

Зорька нежнее щёчки младенца, и в тиши неслышно падает и тукает редко и мерно капля на балконе... Из глубины души встаёт и выходит восхищённый человек с приветствием пролетающей птичке: «Здравствуй, дорогая!» И она ему отвечает.

Она всех приветствует, но понимает приветствие птички только человек восхищённый.

Лягушки прыгают — значит, и сок есть в берёзе. Тонет нога в земле, как в снегу, — есть сок в берёзе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы — есть сок в берёзе.

Мысли мои старые все разбежались, как лёд на реке, — есть сок в берёзе.

Недоволен я собой: весь я в настроениях, нет смелости, прямоты, нет лукавства достаточного. Боже мой! как я жил, как я живу! Одно, одно только верно — это путь мой, тропинка моя извилистая, обманчивая, пропадающая...

Я жил в болотах, в комарах, понимал такую природу как девственную, как самую лучшую. А разве мать моя жила не тем же чувством благодарности за жизнь, какая она ей пришлась, не имея никакой претензии на лучшую? Та даже и умерла, не испытав женской любви. Да и вся Россия такая: жила в бедной истине, думая о том, что где-то лучше живут и нам бы можно так.

Сад цветёт, и каждый нагружается в нём ароматом. Так и человек бывает, как цветущий сад: любит всех, и каждый в его любовь входит. Мать моя была такая: любила всех и каждого, но ни на кого не тратилась. Это, конечно, ещё не любовь, а скорее всего это таится нетронутый клад души, от которого истекает любовь.

Шёл в лесу долго и, вероятно, стал уставать. Мысли мои стали снижаться и уходить из лесу домой.

Но вдруг я почувствовал себя внезапно радостным и возвышенным, глянул вокруг и увидел, что это лес стал высоким, и стройные прекрасные деревья своим устремлением вверх поднимали меня.

— У вас, наверное, было счастливое детство? — спросила одна женщина.

— Без обиды не обошлось, — ответил я, — но счастье мне было не в детстве, а в том, что я обиду свою обошёл.

Мы все должны зализать свою рану. Заживил — и счастлив. Мы должны сделать своё счастье.

Как мало я сделал для поэзии, но как чудесно для поэзии создана природой моя душа...

Моя поэзия есть акт дружбы с человеком, и отсюда моё поведение: пишу — значит, люблю.

Моя поэзия, в том виде, как я даю её людям, есть результат моего доброго поведения в отношении памяти моей матери и других хороших русских людей. Я совсем не литератор, и моя литература является образцом моего поведения.

Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убеждён, будто нашёл для каждого несчастного одинокого человека выход в люди, в свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Апрельский свет — это тёмно-жёлтый, из золотых лучей, коры и чёрной, насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь ходим.

Что-то делаю, ничего не вижу в природе, ни за чем не слежу. Но чувствую, что кто-то ходит со мной желанный, и как о нём подумаешь — так хорошо становится.

Природа любит пахаря, певца и охотника.

Охотничьи чувства — это и есть чувство здоровья и радости жизни, и поэзия, свойственная охотникам, есть выражение радости жизни.

В здоровье рождается радость жизни и может дойти до поэзии.

Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая — в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности.

* * *

Когда я приходил в деревню в 1919 году, в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала; это теперь воспоминание моё — как состояние наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал.

На огороде успокоительно торчат остатки капусты. Кончились наши хлопоты.

Какая погода стоит! Тёплая, тихая, ароматная. Солнце дремлет, то глянет, то опять уснёт. Так хорошо, так чудесно, так слава тебе Господи!

Ночью мысль какая-то неясная была в душе, я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал.

Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звёздами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась, — нет! И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что невиновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него тёмными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я видел эту реку, что под тёмными лучами не могла перекликаться со всеми, но всё равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце моё, как весной, наполнилось радостью, мне почудилось: я оторвался от неё, как лист, я, человек. Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты её, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.

Вспомнилось, как меня называли «безчеловечным писателем» (Зинаида Гиппиус).

Тысячи зябликов всё летели, всё пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от «зяби». Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх, — что, будь их поменьше, я, думая о себе, очень возможно, и вовсе бы их пропустил.

«Так вот, — раздумывал я, — сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего внимания».

Друг мой! Не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать! Не спи! И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению.

Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека, и то, что делается с твоей душой в эту ночь, — это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе.

Сознательный творческий акт человека заключается в способности жертвовать частью своего бытия и строить из этого, действием воли остановленного потока жизни, законы и формы.

...Спасать мир надо не гуманизмом, который выродился в кичливость человеческой культуры над бытием, а согласованием творчества своего сознания с творчеством бытия.

В моей борьбе вынесли меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету.

Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только начинается.

Я знаю по опыту, что смертельная тоска кончается ликующей радостью жизни.

ПРАЗДНИК

Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листики тополей. Белеют почки вновь посаженных яблонь, груш, вишен. Зацвела черёмуха. На такие праздники у нас, людей озабоченных, духу не хватает, и потому в такие дни мы хватаемся за работу.

Вместить такие праздники могут только дети.

В такие дни, говорят, Фет, чуткий к природе, завешивал окна своей рабочей комнаты и принимался за свою поэтическую работу.

И каждый художник, чем больше он чувствует праздник, тем больше работает.

А мне довольно одного жёлтого листика, чтобы струна моей души попросила настройки на осень! Как ни хорошо в июне, а осень придёт.

Моя жизнь так проста: женщина от меня ускользнула, я собрал в себе всю свою мужскую силу (соловей запел) — и она вернулась ко мне. Вот этот голос жизни, этот зов и заменяет и метод и поведение в искусстве.

Свои «Дневники» он считал самым главным из сделанного. Неспешность и неустанность, обильность и пристальность, прямота и осторожность — вот его действительная биография.

Марксистские судороги в молодости; по касательной — «символистские» круги; конкретная агрономия; краткосрочный антибольшевизм; длительное несфокусированное писательство, старательное издание всего возможного (3 тома в 1912–1914 гг., 7 томов в 1927–1930 гг. и почти параллельно — 6 томов в 1928–1931 гг.).

Движение его продолжается, и каким он явится нашим детям и детям наших детей — трудно представить.

Михаил Михайлович Пришвин не умер в 1954 году в Москве.

ДОРОГА К ДРУГУ

Вчера с утра зима рванулась было с морозом и ветром, нарушила было спокойное чередование одинаковых мягких дней. Но среди дня явилось богатое солнце, и всё укротилось.

Вечером опять воздух после мороза и солнце были как летом на ледниках.

Ночь была звёздная, и день пришёл пасмурный, и слава богу, а то со сверкающим мартовским днём не справишься, и не ты, а он делается твоим хозяином.

Этот целомудренный снег в целомудренном мартовском свете младенческой пухлотой своей создавал такую обнимающую всё живое и мёртвое тишину. И всякий звук только усиливал её: петух заорал, ворона звала, дятел барабанил, сойка пела всеми голосами, но тишина от всего этого росла.

Какая тишина, какая благодать, как будто чувствуешь сам благодетельный рост своего понимания жизни, прикосновение к такой высоте, где не бывает ветров, не проходит тишина.

Утро ясное, как золотое стёклышко. Забереги всё растут, и уже видно, что лёд лежит на воде и незаметно для глаза поднимается.

Чем краше день, тем настойчивей вызывает и дразнит нас природа: день-то хорош, а ты какой! И все отзываются — кто как.

Счастливей всех в этом художники.

Зорька нежнее щёчки младенца, и в тиши неслышно падает и тукает редко и мерно капля на балконе... Из глубины души встаёт и выходит восхищённый человек с приветствием пролетающей птичке: «Здравствуй, дорогая!» И она ему отвечает.

Она всех приветствует, но понимает приветствие птички только человек восхищённый.

Лягушки прыгают — значит, и сок есть в берёзе. Тонет нога в земле, как в снегу, — есть сок в берёзе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы — есть сок в берёзе.

Мысли мои старые все разбежались, как лёд на реке, — есть сок в берёзе.

Недоволен я собой: весь я в настроениях, нет смелости, прямоты, нет лукавства достаточного. Боже мой! как я жил, как я живу! Одно, одно только верно — это путь мой, тропинка моя извилистая, обманчивая, пропадающая...

Я жил в болотах, в комарах, понимал такую природу как девственную, как самую лучшую. А разве мать моя жила не тем же чувством благодарности за жизнь, какая она ей пришлась, не имея никакой претензии на лучшую? Та даже и умерла, не испытав женской любви. Да и вся Россия такая: жила в бедной истине, думая о том, что где-то лучше живут и нам бы можно так.

Сад цветёт, и каждый нагружается в нём ароматом. Так и человек бывает, как цветущий сад: любит всех, и каждый в его любовь входит. Мать моя была такая: любила всех и каждого, но ни на кого не тратилась. Это, конечно, ещё не любовь, а скорее всего это таится нетронутый клад души, от которого истекает любовь.

Шёл в лесу долго и, вероятно, стал уставать. Мысли мои стали снижаться и уходить из лесу домой.

Но вдруг я почувствовал себя внезапно радостным и возвышенным, глянул вокруг и увидел, что это лес стал высоким, и стройные прекрасные деревья своим устремлением вверх поднимали меня.

— У вас, наверное, было счастливое детство? — спросила одна женщина.

— Без обиды не обошлось, — ответил я, — но счастье мне было не в детстве, а в том, что я обиду свою обошёл.

Мы все должны зализать свою рану. Заживил — и счастлив. Мы должны сделать своё счастье.

Как мало я сделал для поэзии, но как чудесно для поэзии создана природой моя душа...

Моя поэзия есть акт дружбы с человеком, и отсюда моё поведение: пишу — значит, люблю.

Моя поэзия, в том виде, как я даю её людям, есть результат моего доброго поведения в отношении памяти моей матери и других хороших русских людей. Я совсем не литератор, и моя литература является образцом моего поведения.

Когда я открыл в себе способность писать, я так обрадовался этому, что потом долго был убеждён, будто нашёл для каждого несчастного одинокого человека выход в люди, в свет. Это открытие и легло в основу жизнеутверждения, которому посвящены все мои сочинения.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Апрельский свет — это тёмно-жёлтый, из золотых лучей, коры и чёрной, насыщенной влагой земли. В этом свете мы теперь ходим.

Что-то делаю, ничего не вижу в природе, ни за чем не слежу. Но чувствую, что кто-то ходит со мной желанный, и как о нём подумаешь — так хорошо становится.

Природа любит пахаря, певца и охотника.

Охотничьи чувства — это и есть чувство здоровья и радости жизни, и поэзия, свойственная охотникам, есть выражение радости жизни.

В здоровье рождается радость жизни и может дойти до поэзии.

Погода и благодарность — родные: одна родилась в природе, другая — в душе человека. И чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности.

* * *

Когда я приходил в деревню в 1919 году, в избу родителей какого-нибудь моего ученика, сидел на лавке прилично и долго в ожидании, когда хозяйка отрежет мне кусок хлеба или сала; это теперь воспоминание моё — как состояние наиболее достойное, в каком только в жизни я бывал.

На огороде успокоительно торчат остатки капусты. Кончились наши хлопоты.

Какая погода стоит! Тёплая, тихая, ароматная. Солнце дремлет, то глянет, то опять уснёт. Так хорошо, так чудесно, так слава тебе Господи!

Ночью мысль какая-то неясная была в душе, я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал.

Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звёздами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась, — нет! И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что невиновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него тёмными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я видел эту реку, что под тёмными лучами не могла перекликаться со всеми, но всё равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце моё, как весной, наполнилось радостью, мне почудилось: я оторвался от неё, как лист, я, человек. Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты её, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.

Вспомнилось, как меня называли «безчеловечным писателем» (Зинаида Гиппиус).

Тысячи зябликов всё летели, всё пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от «зяби». Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх, — что, будь их поменьше, я, думая о себе, очень возможно, и вовсе бы их пропустил.

«Так вот, — раздумывал я, — сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого человека, и он погибнет без моего внимания».

Друг мой! Не бойся ночной сверлящей мысли, не дающей тебе спать! Не спи! И пусть эта мысль сверлит твою душу до конца. Терпи. Есть конец этому сверлению.

Ты скоро почувствуешь, что из твоей души есть выход в душу другого человека, и то, что делается с твоей душой в эту ночь, — это делается ход из тебя к другому, чтобы вы были вместе.

Сознательный творческий акт человека заключается в способности жертвовать частью своего бытия и строить из этого, действием воли остановленного потока жизни, законы и формы.

...Спасать мир надо не гуманизмом, который выродился в кичливость человеческой культуры над бытием, а согласованием творчества своего сознания с творчеством бытия.

В моей борьбе вынесли меня народность моя, язык мой материнский, чувство родины. Я расту из земли, как трава, цвету, как трава, меня косят, меня едят лошади, а я опять с весной зеленею и летом к Петрову дню цвету.

Ничего с этим не сделаешь, и меня уничтожат только, если русский народ кончится, но он не кончается, а может быть, только начинается.

Я знаю по опыту, что смертельная тоска кончается ликующей радостью жизни.

ПРАЗДНИК

Стали блестеть, как мокрые, на солнце клейкие листики тополей. Белеют почки вновь посаженных яблонь, груш, вишен. Зацвела черёмуха. На такие праздники у нас, людей озабоченных, духу не хватает, и потому в такие дни мы хватаемся за работу.

Вместить такие праздники могут только дети.

В такие дни, говорят, Фет, чуткий к природе, завешивал окна своей рабочей комнаты и принимался за свою поэтическую работу.

И каждый художник, чем больше он чувствует праздник, тем больше работает.

А мне довольно одного жёлтого листика, чтобы струна моей души попросила настройки на осень! Как ни хорошо в июне, а осень придёт.

Моя жизнь так проста: женщина от меня ускользнула, я собрал в себе всю свою мужскую силу (соловей запел) — и она вернулась ко мне. Вот этот голос жизни, этот зов и заменяет и метод и поведение в искусстве.