«Биография № 1, кратко излагаемая. Жить начал в 1879 году 12 октября по ст. ст., 25 октября по н. ст. Живу до сих пор. Подумывал перестать жить. Кое-как удалось перетерпеть, и — живу. Вырастая, стал грамотным, стал писать сказки. Печатали — писал, и много. Перестали печатать — писать стало трудно. Всё»*.

Биография № 2, нами излагаемая. — Ред.

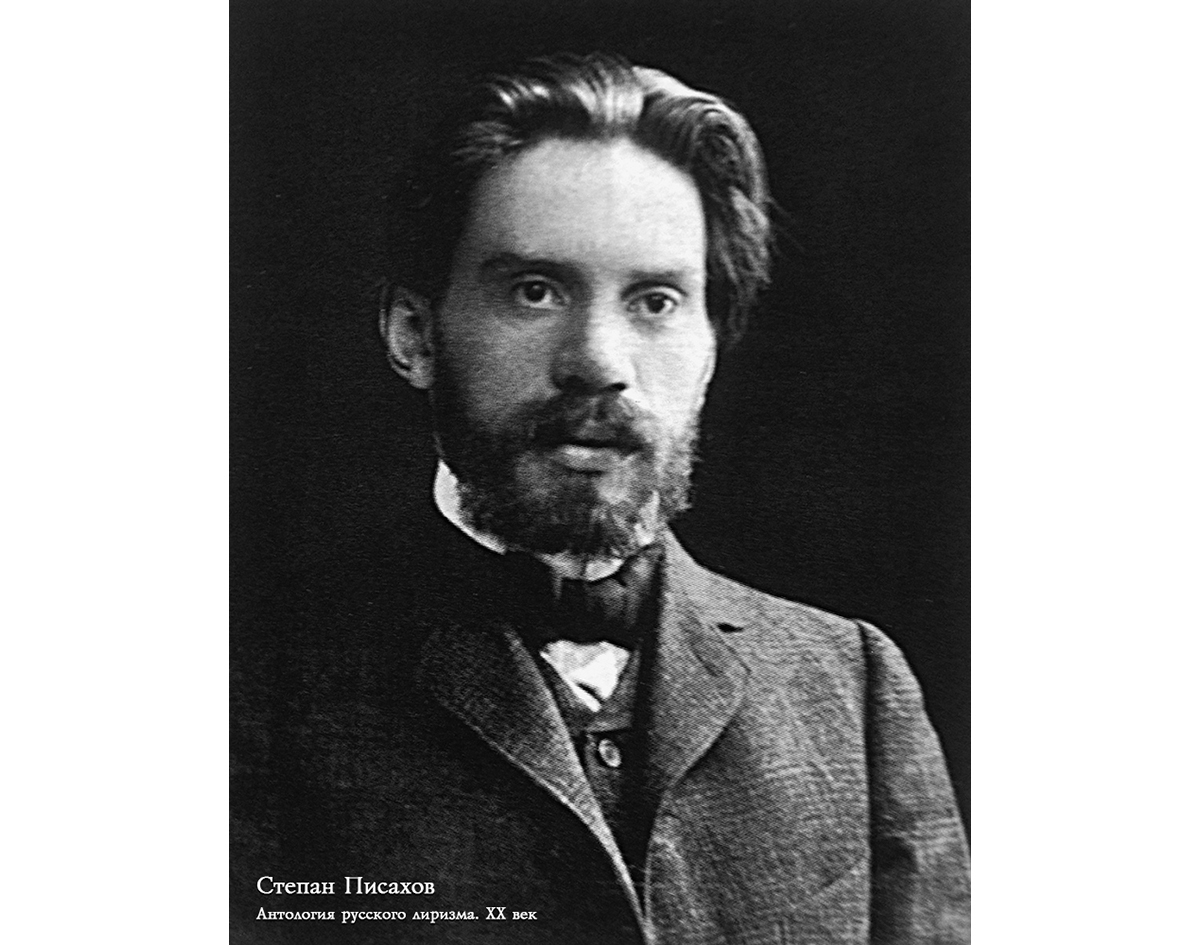

Родился и жил в Архангельске. Мать и бабушка из северных крестьян, с Пинеги. Отец — гравёр, ювелир — тоже родом с Севера. Ст. Писахов учился в художественном училище Штиглица в Петербурге, но в 1905 году был исключён без права продолжения образования в России за участие в революционных событиях.

Много путешествовал, побывал в Турции, Египте, Палестине, Греции, Италии, Франции. Исходил всё Беломорье, был на Новой Земле; художником, этнографом принимал участие в арктической экспедиции...

Как художник участвовал в выставках в Петербурге (в 1912 г. — серебряная медаль) и Москве; вёл активную преподавательскую работу (15 лет преподавал рисование в школе № 3 г. Архангельска). Сказки начал сочинять устно, стихийно. Первая книга сказок вышла в свет в 1938 году. Известно примерно 12–14 изданий его книг. Из них в Москве — только два (1957 и 1978 годов).

Умер Степан Григорьевич Писахов у себя в мастерской.

В Архангельске в 2007 году открыт музей писателя, а в 2008 году установлен памятник.

____________________________________________

* П и с а х о в С. Г. Сказки. Очерки. Письма. Архангельск, 1985. С. 260 .

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

В прежно время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

Мы до той поры и в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живёт, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово как вылетит — и замёрзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несём, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова весёлыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.

Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.

— Ты это что? — кричит Анисья. — Како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Сватья тоже не отставала, как подскочит (её злостью подбрасывало) да как начнёт переплёты ледяны выплетать. Слова-то — все дыбом.

А когда за кучами мёрзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.

— Ну и я ей навалила, только бы тёплого дня дождаться, оно хошь и задом наперёд начнёт таять, да её, ругательницу, насквозь прошибёт!

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твоё слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругалась. Было на уме ещё часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ещё на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мёрзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конёк затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!».

Нарядне нашей деревни нигде не было.

Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!

С этого и повелась торговля песнями.

Как-то шёл заморский купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шёл:

— Что за штуки колки каки, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришёл домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да запоскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье. Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Песню уложат да обозначат, которо — перёд, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнёхонек. Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и всё. Люди в ладоши захлопали, закричали:

— Ещё, ещё! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймашь, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлём, упросом просим: пойте!».

Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поёт да песенным словом помахиват, а песня мёрзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

Песня делам не мешат, рядом с делом идёт, доход даёт.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе и мы их разуважим, своё «почтение» скажем.

Ну, и запели!

Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особы ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.

Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят:

— Что таки тяжёлы сейгод песни?

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведётся, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то, по-вашему, значит — всего хорошего желаем. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперёд подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и начали звенеть.

На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!

НАПОЛЕОН

— Это что за война? Вот ковды я с Наполеоном воевал!..

— С Наполеоном?

— Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идёт по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в извощичий трактир. Угощаю сбитнем с калачами, музыку заказал. Орган валами заворочал и затрещал: «Не белы-то снеги».

Слышу, кто-то кричит:

— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием приятельствует.

Оглядел я своего гостя — и впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались с большим блеском, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

— Куды в чужу избу зовёшь? Я к тебе в Париж твой приду. А теперь, ваше Наполеонство, видишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Не заставь размахивать. Одно, конечно, скажу: «Марш из Москвы, да без оглядки».

Понял Наполеон, что Малина не шутит, — ушёл. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота, с каменьем. Сичас покажу. Стой, дай спомню, куда я её запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомню — покажу, там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь, при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

Постскриптум________________________

Из писем Ст. Писахова

* * *

Вспомнил случай на базаре в Архангельске. Торговля шла тихо, день не базарный. Две торговки ругались без сердитости, просто не о чем было разговор вести...

Одна назвала другу — барыня!

Ох! Обруганная вскочила, она от обиды просто задыхалась!

— Врёшь, врёшь! Всю жизнь была честной женщиной! Ни одного дня не была барыней!!!

Ах! Хотелось поблагодарить торговку. А было это лет пятьдесят с гаком тому назад! У нас бар и чинов не считали людьми (!). У них души нет...

* * *

Мой рост — как у Наполеона. В 1812 году мы с ним мерялись в Москве. Что я ему сказал, в книжке написано.

Если помню, что было 75 лет назад, почему не попробовать вспомнить, что будет через 40... Дождаться бы, когда деньги цену потеряют!

Желание представить себе будущее так велико, что я начал написывать «воспоминания»: как встречали 2000-й год! Земляки часто просят новых сказок, читатели в письмах тоже. В ответ я, не жалея времени спрашивающих, рассказываю.

В дни фестиваля в Москве: если бы кто захотел всё видеть -слышать, ему надо было бы 72 года. А я был в 2000-м году, пока били часы на Кремлёвской башне. И то воспоминаний много! Вспоминаю милые хорошие лица. Имён их не запомнил: они ещё не родились...

Биография № 2, нами излагаемая. — Ред.

Родился и жил в Архангельске. Мать и бабушка из северных крестьян, с Пинеги. Отец — гравёр, ювелир — тоже родом с Севера. Ст. Писахов учился в художественном училище Штиглица в Петербурге, но в 1905 году был исключён без права продолжения образования в России за участие в революционных событиях.

Много путешествовал, побывал в Турции, Египте, Палестине, Греции, Италии, Франции. Исходил всё Беломорье, был на Новой Земле; художником, этнографом принимал участие в арктической экспедиции...

Как художник участвовал в выставках в Петербурге (в 1912 г. — серебряная медаль) и Москве; вёл активную преподавательскую работу (15 лет преподавал рисование в школе № 3 г. Архангельска). Сказки начал сочинять устно, стихийно. Первая книга сказок вышла в свет в 1938 году. Известно примерно 12–14 изданий его книг. Из них в Москве — только два (1957 и 1978 годов).

Умер Степан Григорьевич Писахов у себя в мастерской.

В Архангельске в 2007 году открыт музей писателя, а в 2008 году установлен памятник.

____________________________________________

* П и с а х о в С. Г. Сказки. Очерки. Письма. Архангельск, 1985. С. 260 .

МОРОЖЕНЫ ПЕСНИ

В прежно время к нам заграничны корабли приезжали за лесом. От нас лес увозили. Стали и песни увозить.

Мы до той поры и в толк не брали, что можно песнями торговать.

В нашем обиходе песня постоянно живёт, завсегда в ходу. На работе песня — подмога, на гулянье — для пляса, в гостьбе — для общего веселья. Чтобы песнями торговать — мы и в уме не держали.

Про это дело надо объяснительно обсказать, чтобы сказанному вера была. Это не выдумка, а так дело было.

В стары годы морозы жили градусов на двести, на триста. На моей памяти доходило до пятисот. Старухи сказывают — до семисот бывало, да мы не очень верим. Что не при нас было, того, может, и вовсе не было.

На морозе всяко слово как вылетит — и замёрзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет, свой свет. Мы по льдинкам видим, что сказано, как сказано. Ежели новость кака али заделье — это, значит, деловой разговор — домой несём, дома в тепле слушам, а то на улице в руках отогрем. В морозны дни мы при встрече шапок не снимали, а перекидывались мороженым словом приветным. С той поры повелось говорить: словом перекидываться. В морозны дни над Уймой морожены слова весёлыми стайками перелетали от дома к дому да через улицу. Это наши хозяйки новостями перебрасывались. Бабам без новостей дня не прожить.

Как-то у проруби сошлись наша Анисья да сватья из-за реки. Спервоначалу ладно говорили, слова сыпали гладкими льдинками на снег, да покажись Анисье, что сватья сказала кисло слово. По льдинке видно.

— Ты это что? — кричит Анисья. — Како слово сказала? Я хошь ухом не воймую, да глазом вижу!

И пошла, и пошла, ну, прямо без удержу, до потемни сыпала. Сватья тоже не отставала, как подскочит (её злостью подбрасывало) да как начнёт переплёты ледяны выплетать. Слова-то — все дыбом.

А когда за кучами мёрзлых слов друг дружку не видно стало, разошлись. Анисья дома свекровке нажалилась, что сватья ей всяких кислых слов наговорила.

— Ну и я ей навалила, только бы тёплого дня дождаться, оно хошь и задом наперёд начнёт таять, да её, ругательницу, насквозь прошибёт!

Свекровка-то ей говорит:

— Верно, Анисьюшка, уж вот как верно твоё слово. И таки они горлопанихи на том берегу, просто страсть! Прошлу зиму я отругиваться бегала, мало не сутки ругалась, чтобы всю-то деревню переругать. Духу не переводила, насилу отругалась. Было на уме ещё часик-другой поругаться, да опара на пиво была поставлена, боялась, кабы не перестояла. Посулила ещё на спутье забежать поругать.

А малым робятам забавы нужны — матери потаковщицы на улицу выбежат, наговорят круглых ласковых слов. Робята ласковыми словами играют, слова блестят, звенят музыкой. За день много ласковых слов переломают. Ну да матери на ласковы слова для робят устали не знают.

А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мёрзнет колечушками тонюсенькими-тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да увесят. На конёк затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят. Где свободно место окажется, приладят слово ласково: «Милый, приходи, любый, заглядывай!».

Нарядне нашей деревни нигде не было.

Весной песни затают, зазвенят, как птицы каки невиданны запоют!

С этого и повелась торговля песнями.

Как-то шёл заморский купец, он зиму проводил по торговым делам, нашему языку обучался. Увидал украшенье — морожены песни — и давай от удивленья ахать да руками размахивать.

— Ах, ах, ах! Ах, ах, ах! Кака распрекрасна интересность диковинна, без всякого береженья на само опасно место прилажена!

Изловчился купец да отломил кусок песни, думал — не видит никто. Да, не видит, как же! Робята со всех сторон слов всяческих наговорили, и ну в него швырять. Купец спрашиват того, кто с ним шёл:

— Что за штуки колки каки, чем они швыряют?

— Так, пустяки.

Иноземец и «пустяков» набрал охапку. Пришёл домой, где жил, «пустяки» по полу рассыпал, а песню рассматривать стал. Песня растаяла да только в ушах прозвенела, а «пустяки» на полу тоже растаяли да запоскакивали кому в нос, кому в рыло. Купцу выговор сделали, чтобы таких слов в избу не носил.

Иноземцу загорелось песен назаказывать: в свою страну завезти на полюбование да на прослушанье. Вот и стали песни заказывать да в особы ящики складывать (таки, что термоящиками прозываются). Песню уложат да обозначат, которо — перёд, которо — зад, чтобы с другого конца не начать. Больши кучи напели. А по весне на пароходах и отправили. Пароходищи нагрузили до труб. В заморску страну привезли. Народу любопытно, каки таки морожены песни из Архангельскова? Театр набили полнёхонек. Вот ящики раскупорили, песни порастаяли да как взвились, да как зазвенели! Да дальше, да звонче, да и всё. Люди в ладоши захлопали, закричали:

— Ещё, ещё! Слушать хотим!

Да ведь слово не воробей, выпустишь — не поймашь, а песня, что соловей, прозвенит — и вся тут. К нам письма слали и заказны, и просты, и доплатны, и депеши одну за другой: «Пойте больше, песни заказывам, пароходы готовим, деньги шлём, упросом просим: пойте!».

Коли деньги шлют, значит, не обманывают. Наши девки, бабы и старухи, которы в голосе, — все принялись песни тянуть, морозить.

Сватьина свекровка, ну, та сама, котора отругиваться бегала, тоже в песенно дело вошла. Поёт да песенным словом помахиват, а песня мёрзнет, как белы птицы летят. Внучка старухина у бабки подголоском была. Бабкина песня — жемчуга да брильянты-самоцветы, внучкино вторенье, как изумруды.

Девки поют, бабы поют, старухи поют.

Песня делам не мешат, рядом с делом идёт, доход даёт.

Во всех кузницах стукоток, брякоток стоит — ящики для песен сколачивают.

Мужики бороды в стороны отвернули, с помешки чтобы бороды слов не задерживали.

— Дакосе и мы их разуважим, своё «почтение» скажем.

Ну, и запели!

Проходящи мимо сторонились от тех песен. Льдины летели тяжело, но складно. Нам забавно: пето не для нас, слушать не нам.

Для тех песен особы ящики делали и таки большущи, что едва в улице поворачивали. К весне мороженых песен больши кучи накопились.

Заморски купцы приехали. Деньги платят, ящики таскают, на пароход грузят и говорят:

— Что таки тяжёлы сейгод песни?

Мужики бородами рты прикрыли, чтобы смеху не было слышно, и отвечают:

— Это особенны песни, с весом, с особенным уважением в честь ваших хозяев напеты. Мы их завсегда оченно уважам. Как к слову приведётся, каждый раз говорили: «Кабы им ни дна ни покрышки». Это-то, по-вашему, значит — всего хорошего желаем. Так у нас испокон века заведено. Так всем и скажите, что это от архангельского народу особенно уважение.

Иноземцы и обрадели. Пароходы нагрузили, флагами обтянули, в музыку заиграли. Поехали. Домой приехали, сейчас афиши и объявления в газетах крупно отпечатали, что от архангельского народу особенно уважение заморской королеве: песни с весом!

Король и королева ночь не спали, спозаранку задним ходом в театр забрались, чтобы хороши места захватить. Их знакома сторожиха пропустила.

Вот ящики поставили и все разом раскупорили. Ждут. Все вперёд подались, чтобы ни одного слова не пропустить.

Песни порастаяли и начали звенеть.

На что заморски хозяева нашему языку не обучены, а поняли!

НАПОЛЕОН

— Это что за война? Вот ковды я с Наполеоном воевал!..

— С Наполеоном?

— Ну, с Наполеоном. Да я его тихим манером выпер из Москвы. Наполеона-то я сразу не признал. Вижу — идёт по Москве офицеришко плюгавенькой, иззяб весь. Я его зазвал в извощичий трактир. Угощаю сбитнем с калачами, музыку заказал. Орган валами заворочал и затрещал: «Не белы-то снеги».

Слышу, кто-то кричит:

— Гляди, робята! Малина с Наполеонтием приятельствует.

Оглядел я своего гостя — и впрямь Наполеон. Генералы евонны одевались с большим блеском, а он тихонечко одет, только глазами сверлит. Звал меня к себе отгащивать. Говорю я ему, Наполеону-то:

— Куды в чужу избу зовёшь? Я к тебе в Париж твой приду. А теперь, ваше Наполеонство, видишь кулак? Присмотрись хорошенько, чтобы впредки не налететь. Это из города Архангельского, из деревни Уймы. Не заставь размахивать. Одно, конечно, скажу: «Марш из Москвы, да без оглядки».

Понял Наполеон, что Малина не шутит, — ушёл. Мне для памяти табакерку подарил. Вся золота, с каменьем. Сичас покажу. Стой, дай спомню, куда я её запропастил. Не то на повети, не то на полатях? Вспомню — покажу, там и надпись есть: «На уважительну память Малине от Наполеона».

— Малина, да ты подумай, что говоришь, при Наполеоне тебя и на свете не было.

— Подумай? Да коли подумать, то я и при татарах жил, при самом Мамае.

Постскриптум________________________

Из писем Ст. Писахова

* * *

Вспомнил случай на базаре в Архангельске. Торговля шла тихо, день не базарный. Две торговки ругались без сердитости, просто не о чем было разговор вести...

Одна назвала другу — барыня!

Ох! Обруганная вскочила, она от обиды просто задыхалась!

— Врёшь, врёшь! Всю жизнь была честной женщиной! Ни одного дня не была барыней!!!

Ах! Хотелось поблагодарить торговку. А было это лет пятьдесят с гаком тому назад! У нас бар и чинов не считали людьми (!). У них души нет...

* * *

Мой рост — как у Наполеона. В 1812 году мы с ним мерялись в Москве. Что я ему сказал, в книжке написано.

Если помню, что было 75 лет назад, почему не попробовать вспомнить, что будет через 40... Дождаться бы, когда деньги цену потеряют!

Желание представить себе будущее так велико, что я начал написывать «воспоминания»: как встречали 2000-й год! Земляки часто просят новых сказок, читатели в письмах тоже. В ответ я, не жалея времени спрашивающих, рассказываю.

В дни фестиваля в Москве: если бы кто захотел всё видеть -слышать, ему надо было бы 72 года. А я был в 2000-м году, пока били часы на Кремлёвской башне. И то воспоминаний много! Вспоминаю милые хорошие лица. Имён их не запомнил: они ещё не родились...