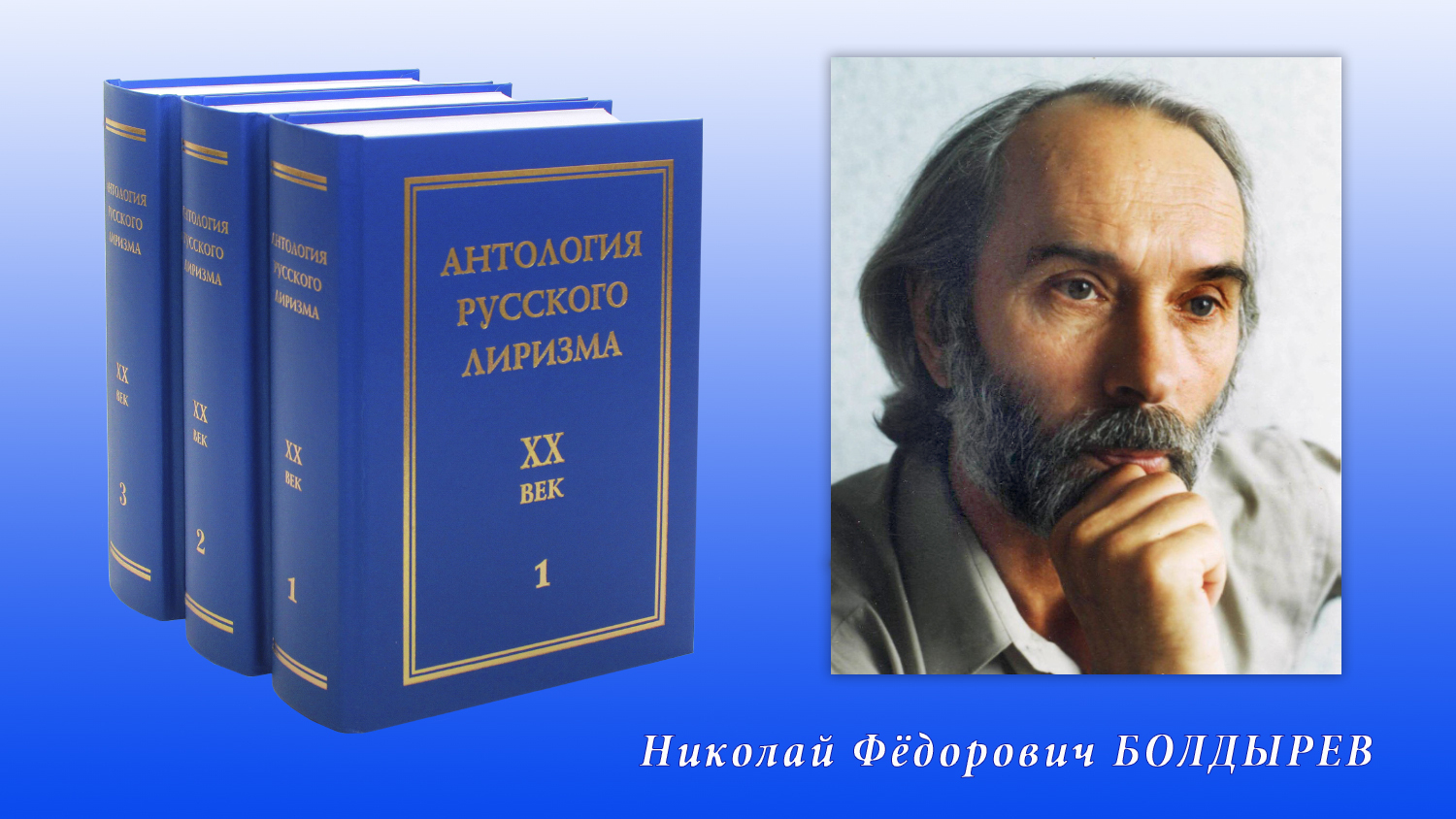

Полный вариант статьи Николая Фёдоровича Болдырева "О тайне русского лиризма", посвящённая третьему изданию "Антологии русского лиризма. ХХ век". В сокращённом виде статья опубликована в журнале "Плавучий мост" (№1, 2020 г). Часть 2.

Тема, к которой подводит Антология, – тема тонкая и даже тончайшая, к тому же слабо осмысленная, я бы её определил так: сохранение исходного русского гумуса внутри русской поэзии, русского душевного рисунка, даосско-отрешённого, не только не жадного к «мировой культуре», но словно бы брезгающего ею, как брезглив был к «информации» Лао-цзы, рекомендовавший слушать петухов в соседней деревне, но никогда за всю жизнь не пытаться возжечь в себе ни единого атома любопытства и не ходить в гости в «иное». (Здесь мы сразу наталкиваемся на позднейший гигантский слом: рождение убеждённости ((откуда она появилась?)), что судьба человека именно в том, чтобы непрерывно вторгаться в «иное», провоцировать и испытывать его, убегать от себя за некий свой предел). «Тоска по мировой культуре», воспетая (на примере Мандельштама) нашей постсоветской филологией, неизменно была (и есть) чужда русскому генотипу, в отсутствии этой тоски – сама суть нашей «инаковости». Существо русской тоски (или «русской тоски» как почти уже мифа) бесконечно глубже страданий Осипа Эмильевича по воссоединению с цивилизационной матрицей. Сама эта матрица чужда русской душе, её реалиями легко играл уже Пушкин, выходя за её пределы при каждом серьёзном повороте взгляда, а у Тютчева за тоской стоит глубочайший зов «родимого Хаоса» (того самого, кто породил Эрос и Гею). Русская тоскующая душа как раз содрогается от ощущения погружённости цивилизационными полями (их неизбежной машинностью) и всеми общественными на человека притязаниями. (Вот почему сутью и символом русского духа был и остаётся для нас Лев Толстой с его «анархизмом», а не перебегающий от идеи к идее чутко «многоголосый» Достоевский). Суть русской тоски запредельна и иррациональна, её существо «мальчик Лермонтов» выразил безупречно. Потому-то Чаадаев с его завидованием Западу остаётся для нас человеком поверхностным, человеком культуры; той самой, «исторической» культуры, которая изначально заражена крохоборствованием накопительства и эго-расистским чванством под прикрытием мифологемы красоты. Потому-то пророс у нас уникальный «даосский» цветок Василия Розанова: сижу на завалинке, «ковыряю в носу» и наблюдаю священную женщину движущихся сумерек – несказанность величия. Никаких походов в чужие улицы и в чужие околотки. Не окликать демонов любопытства и соревновательности. Истинная красота творится не культурой, а в сердце человека. Сердце же легко окаменевает в эстетических играх.

Русская поэзия в своём корневище сопротивляется террору всеобщего «огосударствления» (глобализации), а советская поэзия, которая как раз и возникла в качестве отрицания русскости (православности), в сущности продолжает свой путь (именуя себя, разумеется, иначе), жадно впитывая по сути те же самые западно-атеистические (в камуфляже метафизически-эстетском) в себя вливания, в том числе информационно-интернетовские сливы. Современной поэзии словно бы почти стыдно (да, разумеется, сублимации здесь тонкие), что она пишется на русском языке, а не на английском. (Почти символическое явление: Бродский). Иначе говоря, современный поэтический дискурс, как дискурс единой «мировой деревни», как символ вавилонского информационного столпотворения (место культуры заняла информация: столкновения информационных пластов с целью выбить искру) тяготеет к отрешению от сути поэзии. Поэты, влекомые к английскому языку (пусть только в снах и грёзах), выходят из любовного корневища родового праязыка, принципиально непереводимого в его «божественном» истоке. Все языки в этом смысле испытывают ныне комплекс неполноценности (их принуждают к этому чувству), завидуя некоему примышляемому (виртуальная мечтательность!) могуществу. Но «русский человек» (своего рода мифологема) никогда не мечтал сойти со своей завалинки.

Добавлю ещё одно: в сегодняшнем мире, где идут коварные ментальные войны, где «хозяева планеты», привыкшие за многие столетия и даже тысячелетия возводить себя в «избранные расы» и уничтожать этнос за этносом, превращая целые регионы в колонии, захват территорий осуществляется чаще всего за счёт захвата сознания. И изменение структуры поэзии (и в прямом, и в обобщающем смысле слова: поэзия есть способ нашего дыхания), извращение её исконной национальной сути – один из путей перекодировки сознания так называемых интеллигентных слоёв общества. Но тема эта, разумеется, крайне тонка, требует бесчисленных оговорок (не только «либерализм» диктует запрет на прямоту и искренность, но сама теснота соприкосновений локтей разных этносов), и потому почти неизъяснима.

То, что стихи сегодня подверглись добровольному обобществлению, отчуждению от одинокой сути экзистенции, потеряв свою былую относительную приватность, выйдя из оазиса «рукописности души» в зону сплошной напечатанности (вброшенности в публичный дом интернета), – факт ужасающий. Ибо гумус поэзии все же – потаённость и, по исходной интуиции, именно рукописность. (Это качество не случайно угадано гениальным русским стилистом, понимавшим, что свобода стиля лежит в неподконтрольности помыслам о печатном станке). Желание переписать стихотворение в записную книжку и носить её с собой – принадлежно сути поэзии. Сегодняшний мир в своей бесконтрольной публичности делает поэзию либо невозможной, либо превращает её в извращение, если не в механические жернова по поглощению всего и вся. (Разлом всех границ, уничтожение всех пауз).

«Рукописность» стихов самого Васина-Макарова выявляет себя не только в том, что он не участвовал и не участвует в «тусовочных» мероприятиях и в так называемых «проектах» (в доме его, кстати говоря, отсутствуют компьютер и смартфон), но и в том, главным образом, что ему всегда важно было пропеть рождавшиеся стихи, пропеть в общении с такими же певунами, как он, словно бы отпуская стихи и свой голос в пространство чистой природности, той пейзажности, что у Саврасова, Васильева и Нестерова.

Лиризм сегодня почти полностью ушёл в интеллектуализм, который по своей сущности циничен, обнажая идеологическую основу слова. Душа не управляема интеллектом и речевым дискурсом, она живёт в ареале безмолвного знания о Сущем. Вот почему красноречие и истинная поэзия в корневом измерении не пересекаются. И вот почему русский лиризм ярче всего выражен в народной песне.

Этот процесс обмеления жизни по мере её «ословеснивания» подметил уже Василий Розанов, сравнив две эпохи: ветхозаветную и новозаветную. «Как религия «отца» началась без единого слова, выразившись в обрезании: и с тем вместе из неё очень скоро полились несказанные пророчества, одушевление, жизнь, неистощимость; так «религия сына» или так называемая «евангельская религия» началась «словом» и «о слове» с необыкновенно быстрым обмелением слов, с угашением всякого пророчества в себе, с быстрым выдыханием самого духа...»

И все же с какой позиции оценивать стихи? Казалось бы, всего естественнее перевести всё в эстетическую плоскость (как это делал Бродский и вся линия, в которой он работал): мол, давайте судить о стихах (как и о мире) только по их красоте. Но это был бы разговор, подобный лепету Горбачёва в известный период: к чему нам мировоззрение и прочие этические перегородки-стены, давайте все жить так, как живут на Западе: красиво! Но ведь эстетическая красота (сытость на уровне пресыщения) – это и есть тот адов котёл, в котором бултыхается европоцентричное человечество, она и есть то похотливое варево, о котором мы давно предупреждены.

Но ведь на Руси изначально никто и не говорил и не думал об эстетической красоте, потому-то мы к ней и слабо чувствительны, наша (хранимая интуицией генотипа) красота укоренена в ином измерении, в том, где, например, искренность во сто крат прекраснее вежливости и иных соображений «такта, пользы и целесообразности», где уклончивость в прямом выражении любовных чувств соседствует с интуицией сакральной потаённости. Другая сторона русского лиризма – та полнота самоотдачи, на которую указывал А. К. Толстой: «Коль любить, то не на шутку...» Это измерение, где этика, бывшая формой молчания, прямоты и целомудрия, включала в себя эстетику, никогда не позволяя ей гулять на особицу и тем более торговать собой. Когда же эстетика «вырвалась на свободу», мир пал, и Вавилон пошёл в онкологический рост. Гигантские валы эстетических, товарных красот затопили мир, вжали его в материальный гнёт.

Есть у Васина (в послесловии) одно крайне важное наблюдение. Современный глобализм (во многом подготовленный интеллектуалами, в том числе и финансовой «элитой», вечно несытой) пытается убедить людей в том, что человечество изначально будто бы едино: духовно-антропологически, ментально-мировоззренчески, этически. Следовательно, убрать границы и перемешать этносы – вот самая естественная задача на пути к «прогрессу», к «единству и братству». Васин-Макаров абсолютно верно понимает эту линию пропаганды как коварнейшую ловушку. Изначально планету Земля населяют этносы и народы совершенно разные, подобно разным породам деревьев и растений. И даже ещё много глубже и весомее в этих этико-онтологических различиях. Он пишет: «Большая Природа (то есть сверхземная) хранит некие стойкие образования, вроде связок супермолекул, которыми определяются разные типы жизненности. Назовём их матрицами рождений. Число матриц конечно. Во всяком случае, для Земли...» Типы жизненности уникальны и требуют бережного с собой обращения. То есть нет никакого демагогически провозглашаемого «единого человечества», а есть множество центров ментальности, и при попытках стереть это божественно-уникальное, от человека останется машинно-компьютерная абстракция, годная для функций, но утратившая в каждом случае особый центр уникальной космической связи. Таких «полых людей» капитализм-глобализм и изготавливает всё интенсивнее, подменяя поэтическое начало в людях интеллектуальными играми-соблазнами. Интеллектуал и поэт – взаимоисключающи.

Установка на «полное понимание» другого человека, тем более другого этноса неизбежно привела бы к аннигиляции безсчетия всего того, что постигается интуитивно, на тонких уровнях органики и сверхорганики. В итоге осталось бы только функциональное (замаскированное сегодня под интеллектуализм), то есть лишённое жизненных соков и несказанностей. Если мы хотим оставаться людьми, а не превратиться в машины, мы должны признать присутствие друг в друге непознаваемого, принимая это со всем уважением и даже трепетом.

Мысль Васина-Макарова работает на обоснование важности держаться за исконный архетип русского лиризма (коли бог породил тебя именно в этом ландшафте), отвергая призывы к «растворению» своего в обще-западном цивилизационном котле. И это совершенно актуальная мысль, актуальная и этически, и энергийно. «Запад в понимании русских полумёртв. Но это не значит слаб, «закат Европы», «гибель богов» и т.д. Просто в сравнении с Россией Запад есть недоорганика, идеал которой – биороботная аксиоматика. Они нам платят тем же: выставляют недоумками, то есть недомашинами, кои следует «расколпаковать, переколпаковать да и выколпаковать» на их манер...»

Без оживления чувства космической важности того дара, который дан этносу (и тебе как его частичке), нет и не может быть ни самоуважения, ни верной этической корреляции. Такова стихийная убеждённость нормального русского поэта, о которой он никогда не говорит. Об этом можно говорить лишь в момент смертельной опасности для самой души. Возможно, сегодня именно такой момент.

Вот почему историософия трёхтомника Васина-Макарова столь ощутимо важна. 700 русских поэтов, представленных в нём, вливают в нас по капле эссенцию лиризма, хранящего сущностный фермент той поэзии, которая почти ещё не подверглась эйфории «слияния всего со всем», храня целомудрие и полноту незнания как высшую форму внутреннего делания. Внутреннего, то есть совершенно потаённого.

Есть трудновыразимые вещи. Скажем, по каким признакам узнать «обольстительно-опьяняющую» поэзию, явно чуждую русскому лиризму? Здесь есть, быть может, нечто от различия между католической и православной мистикой, между восторженно-умилёнными словесными экстазами первой и трезвенным вниманием второй. Таково различие (достаточно тонкое, чтобы быть замеченной нашими критиками, как чумы страшащимися окриков из центра цензурного мейнстрима) между стихами Цветаевой, Пастернака, Мандельштама с одной стороны и Заболоцкого, Ахматовой, Тарковского с другой (список этот легко продолжить с обеих сторон).

Чего же ещё нет в стихах, где царствует русский лиризм? Игры в интеллектуализм, в «мировую культуру», в «просвещённость» как панацею. Какой же инстинкт удерживал и удерживает русских поэтов от соблазнов демонстрации своей культурологической или иной осведомлённости и вообще включенности в некий филологический универсализм? Не только инстинктивное знание, что все концепты и понятия влекут мусор жёстких проекций и директив, не только опасение зависимости от уже готовых схем ума, но и простое целомудрие кротости, свобода от всех видов и подвидов снобизма.

И уж разумеется, эта свобода и целомудрие ни в коем разе никогда не означали, что Тютчев или Заболоцкий или Соколов были слабо осведомлены о мировой культуре. Отнюдь, но они не были от неё в зависимости, не были её придавлены в смысле обретения крыльев именно в ней. Их тоска имела совсем иной исток и вектор. И сколь мудра эта поразительно не акцентированная брезгливость к интеллектуализму, где и таится сам корень велиаров, источая яд тщеславного самоублажения. Мудрость в том и заключается, чтобы не пойти по пути накопления слов и словесных знаний, не купиться на этот самостный соблазн. Соблюсти меру, оставив основание души свободным, и если зависимым, то только от моря безмолвия, которое и есть её родина.

В ментальности западного человека, каким мы его знаем, культура доминирует над природой. В ментальности русского человека доминирует природа («родимый хаос»). Процесс, которым захвачена сейчас культура и вместе с ней поэзия, это черпание вдохновения из анклавов самой культуры, что приводит к неизбежному и неуклонному понижению духовных потенциалов. Замкнутые на интернет и на сплошную виртуальность гипермегаполисов, новые поколения становятся высокочувствительными ко вторичной реальности (к культуре, которая сама становится сплошь симуляционой, сплошь виртуально-фантазийной, интеллектуальным туманом и взвесью) и не чувствительными к первооснове. Иллюзионизм становится для них воздухом. Так что чем более эстетически рафинирована современная поэзия, тем более шансов, что сделана она из всей этой взвеси социумо-культурного напыщенного, снобистского образца, морока.

Наши поколения, начиная с хрущёвского, брежневского (и далее), к несчастью, прошли и проходят односторонний опыт увлечения Америкой и Европой. Мало кто этого избежал, ибо большевики, создав «железный занавес», вызывали у многих поэтов синдром клаустрофобии, и вот тогда начиналась «тоска по мировой культуре», фактически бывшая тоской по ментальности старой («святой»: идеал) России, но по сю пору не осознаваемая таковой. Так возникал комплекс неполноценности, что привело к цеплянью за интеллектуализм и за информационное всезнайство. Параллельно поэзия уцепилась за идею самоценности языка, который, мол, сам по себе порождает и смыслы, и содержания, важна, мол, только языковая одарённость, и если таковая имеет место, то ни душевный опыт, ни опыт иной уже поэту не нужен. Идея голого филологизма: обожествление языка и поэтов, его служителей; патент на неприкосновенность и на гарантированный билет в элиту. Этическое корневище души (универсум как Душа) отбрасывается. Оказывается, духовный опыт – либо ничто, либо нечто факультативное! А вибрации чарующих, каждый раз новёхоньких звуков – всё! Но это ведь весьма древний сюжет об обмене души на власть над людьми и вообще над материальным субстратом жизни. Чего уж тут сложного или непонятного.

Русская поэзия в её сущностном струеньи есть нечто, отрекшееся от мирского ума и от ума интеллектуалистического, от ума той культуры, которая сплошь детище цивилизации. И в этом смысле она обладает (потенциально или деятельно – решает каждый сам) энергетикой просветлённости, то есть неизбежно и естественно вступает в это поле. (Не обязательно реализуя себя в нем). Противостоит же ей то, что я называю панфилологизм. Бог панфилологизма – изысканность и виртуозность, максимум языковых и ментально-виртуальных ритмических фигур и прыжков, артистичность иронически-шутовских мизансцен и гримас, в идеале – бесконечная ироническая цепочка, бесконечное опровержение всякого утверждения: демонстрация «диалектической» силы эго.

Бог русского лиризма – кроткое самонаблюдение, вслушивание в шорохи той «изначальной» души, которая задавлена и придавлена заглушками эпохи и того беснования «я», с которым у поэта нет общих путей. Панфилологизм весь сосредоточен на клокотаниях самости, он изучает это «я» со страстью влюблённости; русский лиризм воспринимает потаённую сторону жизни как наиважнейшее измерение, а все проявлено словесные архетипы и модусы выступают здесь как тени чего-то бесконечно нетронутого и косноязычного, ещё шершаво-вещественного, ещё до-речевого, но не в игровом (рвущемся в речь), а в том, где не-речь – величайшее благо. И эта не-речь никогда речью не станет, её никогда не сделать материалом речи. И все попытки будут лживой натяжкой и патетическим хвастовством именно панлогизма. Русский лиризм вовсе не надеется поймать бытие словом-речью и потому он не обуян страстью речеизощренья, он спокойно консервативен, понимая, что все ускоренья речи и дискурсов ведут к росту амбиций самости и к износу ума, которого и так у человечества немного. Ибо источник ума (как соседа мудрости) – кротость, то есть нечто, отвергающее ум (интеллект) во имя не-ума (сверх-ума).

Мир есть развёрнутая дыхательность духовного опыта, то есть опыта Сущего. Мы, в качестве «народа», – соучастники этого опыта, тяжкого и трудного, мучительного и сладкого; но в любом случае требующего мужества. И мы – не игроки в карты и кости, мы не джентльмены удачи.

В чем непрекращающееся возбуждение и энергетизм нигилизма, которым продолжает жить нынешнее искусство? В отрицании сакрального смысла мира во имя прославления самого отрицателя. «Я – тринадцатый (пятидесятый) апостол!» Именно в этом изощрён нигилизм панфилологизма, а вовсе не в страсти «познать истину». Ни к какой истине даже романтический Ницше не стремился. Русский лиризм в принципе вне атмосферы и установочных векторов субъективизма. Потому-то он не прян, не заманчиво-обольстителен, не в модных прикидах, не алкоголичен, не демоничен, не рафинирован и т.д. Он словно бы всегда выпадает из трендов современности как очередных модных способов «бега для здоровья» или «во имя прогресса». Русский лиризм в своей основе – это система отказов, отрешённостей, освобождений от всё нового и нового, от этого велиарова прибоя, от нескончаемых предложений ярмарки тщеславия, всё более изощрённых предложений купить, разбогатеть (ментально, эмоционально и т.д.), он где-то в ареале даосского мирочувствования.

Так называемая универсальность сегодня достигается за счёт игровой лёгкости: лёгкости всезнайства (интернет и пр. симулянты), лёгкости «познания» любых стран и ландшафтов, этносов, лёгкости приобретения эротического опыта, опыта психологического (лёгкость контактов) и т.д., и т.д. Но всё это фантомный дым, но никак уж не реальный экзистенциальный опыт. В нем нет труда и работы, он не исходит из пространства, где болит душа. Нельзя назвать паломничеством прилёт к святыне. Не натрудив до некого своего приватного предела не только ноги, но всю свою психосоматику, не прикоснёшься к священным камням.

Вот почему пишутся фантомные стихи и романы; транслируются измышленные сюжеты (безразмерный поток фэнтези после Толкиена, Борхеса и Эко), штампуются потоки виртуальных смыслов и метафор.

Вовсе не универсальный человек выходит на поверхность шарика, а фантомный. И вместе с ним фантомная поэзия и фантомная музыка.

И все же тональность Антологии оптимистичная. Васин-Макаров верит в естественное возобновление «психофизических типажей русскости (матрицы!), уничтоженных, казалось безвозвратно, революциями и войнами. В этих людях (собственно, в тех семистах поэтов, включённых в Антологию. – Н. Б.) ожило независимое русское самостояние (никакой идеологии, никаких газетно-публицистических пафосов, русскость являет себя почти как сама «даосская» потаённость души; не случайно Васин ссылается на изречение Чехова «верю в отдельных людей» и добавляет: «так и живём – отдельными людьми громадной разрозненной семьи». – Н. Б.)».

Николай Болдырев

О ТАЙНЕ РУССКОГО ЛИРИЗМА

(Раздумья на полях одной антологии)

8

Тема, к которой подводит Антология, – тема тонкая и даже тончайшая, к тому же слабо осмысленная, я бы её определил так: сохранение исходного русского гумуса внутри русской поэзии, русского душевного рисунка, даосско-отрешённого, не только не жадного к «мировой культуре», но словно бы брезгающего ею, как брезглив был к «информации» Лао-цзы, рекомендовавший слушать петухов в соседней деревне, но никогда за всю жизнь не пытаться возжечь в себе ни единого атома любопытства и не ходить в гости в «иное». (Здесь мы сразу наталкиваемся на позднейший гигантский слом: рождение убеждённости ((откуда она появилась?)), что судьба человека именно в том, чтобы непрерывно вторгаться в «иное», провоцировать и испытывать его, убегать от себя за некий свой предел). «Тоска по мировой культуре», воспетая (на примере Мандельштама) нашей постсоветской филологией, неизменно была (и есть) чужда русскому генотипу, в отсутствии этой тоски – сама суть нашей «инаковости». Существо русской тоски (или «русской тоски» как почти уже мифа) бесконечно глубже страданий Осипа Эмильевича по воссоединению с цивилизационной матрицей. Сама эта матрица чужда русской душе, её реалиями легко играл уже Пушкин, выходя за её пределы при каждом серьёзном повороте взгляда, а у Тютчева за тоской стоит глубочайший зов «родимого Хаоса» (того самого, кто породил Эрос и Гею). Русская тоскующая душа как раз содрогается от ощущения погружённости цивилизационными полями (их неизбежной машинностью) и всеми общественными на человека притязаниями. (Вот почему сутью и символом русского духа был и остаётся для нас Лев Толстой с его «анархизмом», а не перебегающий от идеи к идее чутко «многоголосый» Достоевский). Суть русской тоски запредельна и иррациональна, её существо «мальчик Лермонтов» выразил безупречно. Потому-то Чаадаев с его завидованием Западу остаётся для нас человеком поверхностным, человеком культуры; той самой, «исторической» культуры, которая изначально заражена крохоборствованием накопительства и эго-расистским чванством под прикрытием мифологемы красоты. Потому-то пророс у нас уникальный «даосский» цветок Василия Розанова: сижу на завалинке, «ковыряю в носу» и наблюдаю священную женщину движущихся сумерек – несказанность величия. Никаких походов в чужие улицы и в чужие околотки. Не окликать демонов любопытства и соревновательности. Истинная красота творится не культурой, а в сердце человека. Сердце же легко окаменевает в эстетических играх.

9

Русская поэзия в своём корневище сопротивляется террору всеобщего «огосударствления» (глобализации), а советская поэзия, которая как раз и возникла в качестве отрицания русскости (православности), в сущности продолжает свой путь (именуя себя, разумеется, иначе), жадно впитывая по сути те же самые западно-атеистические (в камуфляже метафизически-эстетском) в себя вливания, в том числе информационно-интернетовские сливы. Современной поэзии словно бы почти стыдно (да, разумеется, сублимации здесь тонкие), что она пишется на русском языке, а не на английском. (Почти символическое явление: Бродский). Иначе говоря, современный поэтический дискурс, как дискурс единой «мировой деревни», как символ вавилонского информационного столпотворения (место культуры заняла информация: столкновения информационных пластов с целью выбить искру) тяготеет к отрешению от сути поэзии. Поэты, влекомые к английскому языку (пусть только в снах и грёзах), выходят из любовного корневища родового праязыка, принципиально непереводимого в его «божественном» истоке. Все языки в этом смысле испытывают ныне комплекс неполноценности (их принуждают к этому чувству), завидуя некоему примышляемому (виртуальная мечтательность!) могуществу. Но «русский человек» (своего рода мифологема) никогда не мечтал сойти со своей завалинки.

Добавлю ещё одно: в сегодняшнем мире, где идут коварные ментальные войны, где «хозяева планеты», привыкшие за многие столетия и даже тысячелетия возводить себя в «избранные расы» и уничтожать этнос за этносом, превращая целые регионы в колонии, захват территорий осуществляется чаще всего за счёт захвата сознания. И изменение структуры поэзии (и в прямом, и в обобщающем смысле слова: поэзия есть способ нашего дыхания), извращение её исконной национальной сути – один из путей перекодировки сознания так называемых интеллигентных слоёв общества. Но тема эта, разумеется, крайне тонка, требует бесчисленных оговорок (не только «либерализм» диктует запрет на прямоту и искренность, но сама теснота соприкосновений локтей разных этносов), и потому почти неизъяснима.

10

То, что стихи сегодня подверглись добровольному обобществлению, отчуждению от одинокой сути экзистенции, потеряв свою былую относительную приватность, выйдя из оазиса «рукописности души» в зону сплошной напечатанности (вброшенности в публичный дом интернета), – факт ужасающий. Ибо гумус поэзии все же – потаённость и, по исходной интуиции, именно рукописность. (Это качество не случайно угадано гениальным русским стилистом, понимавшим, что свобода стиля лежит в неподконтрольности помыслам о печатном станке). Желание переписать стихотворение в записную книжку и носить её с собой – принадлежно сути поэзии. Сегодняшний мир в своей бесконтрольной публичности делает поэзию либо невозможной, либо превращает её в извращение, если не в механические жернова по поглощению всего и вся. (Разлом всех границ, уничтожение всех пауз).

«Рукописность» стихов самого Васина-Макарова выявляет себя не только в том, что он не участвовал и не участвует в «тусовочных» мероприятиях и в так называемых «проектах» (в доме его, кстати говоря, отсутствуют компьютер и смартфон), но и в том, главным образом, что ему всегда важно было пропеть рождавшиеся стихи, пропеть в общении с такими же певунами, как он, словно бы отпуская стихи и свой голос в пространство чистой природности, той пейзажности, что у Саврасова, Васильева и Нестерова.

11

Лиризм сегодня почти полностью ушёл в интеллектуализм, который по своей сущности циничен, обнажая идеологическую основу слова. Душа не управляема интеллектом и речевым дискурсом, она живёт в ареале безмолвного знания о Сущем. Вот почему красноречие и истинная поэзия в корневом измерении не пересекаются. И вот почему русский лиризм ярче всего выражен в народной песне.

Этот процесс обмеления жизни по мере её «ословеснивания» подметил уже Василий Розанов, сравнив две эпохи: ветхозаветную и новозаветную. «Как религия «отца» началась без единого слова, выразившись в обрезании: и с тем вместе из неё очень скоро полились несказанные пророчества, одушевление, жизнь, неистощимость; так «религия сына» или так называемая «евангельская религия» началась «словом» и «о слове» с необыкновенно быстрым обмелением слов, с угашением всякого пророчества в себе, с быстрым выдыханием самого духа...»

И все же с какой позиции оценивать стихи? Казалось бы, всего естественнее перевести всё в эстетическую плоскость (как это делал Бродский и вся линия, в которой он работал): мол, давайте судить о стихах (как и о мире) только по их красоте. Но это был бы разговор, подобный лепету Горбачёва в известный период: к чему нам мировоззрение и прочие этические перегородки-стены, давайте все жить так, как живут на Западе: красиво! Но ведь эстетическая красота (сытость на уровне пресыщения) – это и есть тот адов котёл, в котором бултыхается европоцентричное человечество, она и есть то похотливое варево, о котором мы давно предупреждены.

Но ведь на Руси изначально никто и не говорил и не думал об эстетической красоте, потому-то мы к ней и слабо чувствительны, наша (хранимая интуицией генотипа) красота укоренена в ином измерении, в том, где, например, искренность во сто крат прекраснее вежливости и иных соображений «такта, пользы и целесообразности», где уклончивость в прямом выражении любовных чувств соседствует с интуицией сакральной потаённости. Другая сторона русского лиризма – та полнота самоотдачи, на которую указывал А. К. Толстой: «Коль любить, то не на шутку...» Это измерение, где этика, бывшая формой молчания, прямоты и целомудрия, включала в себя эстетику, никогда не позволяя ей гулять на особицу и тем более торговать собой. Когда же эстетика «вырвалась на свободу», мир пал, и Вавилон пошёл в онкологический рост. Гигантские валы эстетических, товарных красот затопили мир, вжали его в материальный гнёт.

12

Есть у Васина (в послесловии) одно крайне важное наблюдение. Современный глобализм (во многом подготовленный интеллектуалами, в том числе и финансовой «элитой», вечно несытой) пытается убедить людей в том, что человечество изначально будто бы едино: духовно-антропологически, ментально-мировоззренчески, этически. Следовательно, убрать границы и перемешать этносы – вот самая естественная задача на пути к «прогрессу», к «единству и братству». Васин-Макаров абсолютно верно понимает эту линию пропаганды как коварнейшую ловушку. Изначально планету Земля населяют этносы и народы совершенно разные, подобно разным породам деревьев и растений. И даже ещё много глубже и весомее в этих этико-онтологических различиях. Он пишет: «Большая Природа (то есть сверхземная) хранит некие стойкие образования, вроде связок супермолекул, которыми определяются разные типы жизненности. Назовём их матрицами рождений. Число матриц конечно. Во всяком случае, для Земли...» Типы жизненности уникальны и требуют бережного с собой обращения. То есть нет никакого демагогически провозглашаемого «единого человечества», а есть множество центров ментальности, и при попытках стереть это божественно-уникальное, от человека останется машинно-компьютерная абстракция, годная для функций, но утратившая в каждом случае особый центр уникальной космической связи. Таких «полых людей» капитализм-глобализм и изготавливает всё интенсивнее, подменяя поэтическое начало в людях интеллектуальными играми-соблазнами. Интеллектуал и поэт – взаимоисключающи.

Установка на «полное понимание» другого человека, тем более другого этноса неизбежно привела бы к аннигиляции безсчетия всего того, что постигается интуитивно, на тонких уровнях органики и сверхорганики. В итоге осталось бы только функциональное (замаскированное сегодня под интеллектуализм), то есть лишённое жизненных соков и несказанностей. Если мы хотим оставаться людьми, а не превратиться в машины, мы должны признать присутствие друг в друге непознаваемого, принимая это со всем уважением и даже трепетом.

Мысль Васина-Макарова работает на обоснование важности держаться за исконный архетип русского лиризма (коли бог породил тебя именно в этом ландшафте), отвергая призывы к «растворению» своего в обще-западном цивилизационном котле. И это совершенно актуальная мысль, актуальная и этически, и энергийно. «Запад в понимании русских полумёртв. Но это не значит слаб, «закат Европы», «гибель богов» и т.д. Просто в сравнении с Россией Запад есть недоорганика, идеал которой – биороботная аксиоматика. Они нам платят тем же: выставляют недоумками, то есть недомашинами, кои следует «расколпаковать, переколпаковать да и выколпаковать» на их манер...»

Без оживления чувства космической важности того дара, который дан этносу (и тебе как его частичке), нет и не может быть ни самоуважения, ни верной этической корреляции. Такова стихийная убеждённость нормального русского поэта, о которой он никогда не говорит. Об этом можно говорить лишь в момент смертельной опасности для самой души. Возможно, сегодня именно такой момент.

13

Вот почему историософия трёхтомника Васина-Макарова столь ощутимо важна. 700 русских поэтов, представленных в нём, вливают в нас по капле эссенцию лиризма, хранящего сущностный фермент той поэзии, которая почти ещё не подверглась эйфории «слияния всего со всем», храня целомудрие и полноту незнания как высшую форму внутреннего делания. Внутреннего, то есть совершенно потаённого.

Есть трудновыразимые вещи. Скажем, по каким признакам узнать «обольстительно-опьяняющую» поэзию, явно чуждую русскому лиризму? Здесь есть, быть может, нечто от различия между католической и православной мистикой, между восторженно-умилёнными словесными экстазами первой и трезвенным вниманием второй. Таково различие (достаточно тонкое, чтобы быть замеченной нашими критиками, как чумы страшащимися окриков из центра цензурного мейнстрима) между стихами Цветаевой, Пастернака, Мандельштама с одной стороны и Заболоцкого, Ахматовой, Тарковского с другой (список этот легко продолжить с обеих сторон).

Чего же ещё нет в стихах, где царствует русский лиризм? Игры в интеллектуализм, в «мировую культуру», в «просвещённость» как панацею. Какой же инстинкт удерживал и удерживает русских поэтов от соблазнов демонстрации своей культурологической или иной осведомлённости и вообще включенности в некий филологический универсализм? Не только инстинктивное знание, что все концепты и понятия влекут мусор жёстких проекций и директив, не только опасение зависимости от уже готовых схем ума, но и простое целомудрие кротости, свобода от всех видов и подвидов снобизма.

И уж разумеется, эта свобода и целомудрие ни в коем разе никогда не означали, что Тютчев или Заболоцкий или Соколов были слабо осведомлены о мировой культуре. Отнюдь, но они не были от неё в зависимости, не были её придавлены в смысле обретения крыльев именно в ней. Их тоска имела совсем иной исток и вектор. И сколь мудра эта поразительно не акцентированная брезгливость к интеллектуализму, где и таится сам корень велиаров, источая яд тщеславного самоублажения. Мудрость в том и заключается, чтобы не пойти по пути накопления слов и словесных знаний, не купиться на этот самостный соблазн. Соблюсти меру, оставив основание души свободным, и если зависимым, то только от моря безмолвия, которое и есть её родина.

В ментальности западного человека, каким мы его знаем, культура доминирует над природой. В ментальности русского человека доминирует природа («родимый хаос»). Процесс, которым захвачена сейчас культура и вместе с ней поэзия, это черпание вдохновения из анклавов самой культуры, что приводит к неизбежному и неуклонному понижению духовных потенциалов. Замкнутые на интернет и на сплошную виртуальность гипермегаполисов, новые поколения становятся высокочувствительными ко вторичной реальности (к культуре, которая сама становится сплошь симуляционой, сплошь виртуально-фантазийной, интеллектуальным туманом и взвесью) и не чувствительными к первооснове. Иллюзионизм становится для них воздухом. Так что чем более эстетически рафинирована современная поэзия, тем более шансов, что сделана она из всей этой взвеси социумо-культурного напыщенного, снобистского образца, морока.

14

Наши поколения, начиная с хрущёвского, брежневского (и далее), к несчастью, прошли и проходят односторонний опыт увлечения Америкой и Европой. Мало кто этого избежал, ибо большевики, создав «железный занавес», вызывали у многих поэтов синдром клаустрофобии, и вот тогда начиналась «тоска по мировой культуре», фактически бывшая тоской по ментальности старой («святой»: идеал) России, но по сю пору не осознаваемая таковой. Так возникал комплекс неполноценности, что привело к цеплянью за интеллектуализм и за информационное всезнайство. Параллельно поэзия уцепилась за идею самоценности языка, который, мол, сам по себе порождает и смыслы, и содержания, важна, мол, только языковая одарённость, и если таковая имеет место, то ни душевный опыт, ни опыт иной уже поэту не нужен. Идея голого филологизма: обожествление языка и поэтов, его служителей; патент на неприкосновенность и на гарантированный билет в элиту. Этическое корневище души (универсум как Душа) отбрасывается. Оказывается, духовный опыт – либо ничто, либо нечто факультативное! А вибрации чарующих, каждый раз новёхоньких звуков – всё! Но это ведь весьма древний сюжет об обмене души на власть над людьми и вообще над материальным субстратом жизни. Чего уж тут сложного или непонятного.

Русская поэзия в её сущностном струеньи есть нечто, отрекшееся от мирского ума и от ума интеллектуалистического, от ума той культуры, которая сплошь детище цивилизации. И в этом смысле она обладает (потенциально или деятельно – решает каждый сам) энергетикой просветлённости, то есть неизбежно и естественно вступает в это поле. (Не обязательно реализуя себя в нем). Противостоит же ей то, что я называю панфилологизм. Бог панфилологизма – изысканность и виртуозность, максимум языковых и ментально-виртуальных ритмических фигур и прыжков, артистичность иронически-шутовских мизансцен и гримас, в идеале – бесконечная ироническая цепочка, бесконечное опровержение всякого утверждения: демонстрация «диалектической» силы эго.

15

Бог русского лиризма – кроткое самонаблюдение, вслушивание в шорохи той «изначальной» души, которая задавлена и придавлена заглушками эпохи и того беснования «я», с которым у поэта нет общих путей. Панфилологизм весь сосредоточен на клокотаниях самости, он изучает это «я» со страстью влюблённости; русский лиризм воспринимает потаённую сторону жизни как наиважнейшее измерение, а все проявлено словесные архетипы и модусы выступают здесь как тени чего-то бесконечно нетронутого и косноязычного, ещё шершаво-вещественного, ещё до-речевого, но не в игровом (рвущемся в речь), а в том, где не-речь – величайшее благо. И эта не-речь никогда речью не станет, её никогда не сделать материалом речи. И все попытки будут лживой натяжкой и патетическим хвастовством именно панлогизма. Русский лиризм вовсе не надеется поймать бытие словом-речью и потому он не обуян страстью речеизощренья, он спокойно консервативен, понимая, что все ускоренья речи и дискурсов ведут к росту амбиций самости и к износу ума, которого и так у человечества немного. Ибо источник ума (как соседа мудрости) – кротость, то есть нечто, отвергающее ум (интеллект) во имя не-ума (сверх-ума).

Мир есть развёрнутая дыхательность духовного опыта, то есть опыта Сущего. Мы, в качестве «народа», – соучастники этого опыта, тяжкого и трудного, мучительного и сладкого; но в любом случае требующего мужества. И мы – не игроки в карты и кости, мы не джентльмены удачи.

В чем непрекращающееся возбуждение и энергетизм нигилизма, которым продолжает жить нынешнее искусство? В отрицании сакрального смысла мира во имя прославления самого отрицателя. «Я – тринадцатый (пятидесятый) апостол!» Именно в этом изощрён нигилизм панфилологизма, а вовсе не в страсти «познать истину». Ни к какой истине даже романтический Ницше не стремился. Русский лиризм в принципе вне атмосферы и установочных векторов субъективизма. Потому-то он не прян, не заманчиво-обольстителен, не в модных прикидах, не алкоголичен, не демоничен, не рафинирован и т.д. Он словно бы всегда выпадает из трендов современности как очередных модных способов «бега для здоровья» или «во имя прогресса». Русский лиризм в своей основе – это система отказов, отрешённостей, освобождений от всё нового и нового, от этого велиарова прибоя, от нескончаемых предложений ярмарки тщеславия, всё более изощрённых предложений купить, разбогатеть (ментально, эмоционально и т.д.), он где-то в ареале даосского мирочувствования.

Так называемая универсальность сегодня достигается за счёт игровой лёгкости: лёгкости всезнайства (интернет и пр. симулянты), лёгкости «познания» любых стран и ландшафтов, этносов, лёгкости приобретения эротического опыта, опыта психологического (лёгкость контактов) и т.д., и т.д. Но всё это фантомный дым, но никак уж не реальный экзистенциальный опыт. В нем нет труда и работы, он не исходит из пространства, где болит душа. Нельзя назвать паломничеством прилёт к святыне. Не натрудив до некого своего приватного предела не только ноги, но всю свою психосоматику, не прикоснёшься к священным камням.

Вот почему пишутся фантомные стихи и романы; транслируются измышленные сюжеты (безразмерный поток фэнтези после Толкиена, Борхеса и Эко), штампуются потоки виртуальных смыслов и метафор.

Вовсе не универсальный человек выходит на поверхность шарика, а фантомный. И вместе с ним фантомная поэзия и фантомная музыка.

И все же тональность Антологии оптимистичная. Васин-Макаров верит в естественное возобновление «психофизических типажей русскости (матрицы!), уничтоженных, казалось безвозвратно, революциями и войнами. В этих людях (собственно, в тех семистах поэтов, включённых в Антологию. – Н. Б.) ожило независимое русское самостояние (никакой идеологии, никаких газетно-публицистических пафосов, русскость являет себя почти как сама «даосская» потаённость души; не случайно Васин ссылается на изречение Чехова «верю в отдельных людей» и добавляет: «так и живём – отдельными людьми громадной разрозненной семьи». – Н. Б.)».

д. Сыростан, октябрь 2019